ピアニストのひとり言

第983回 掃除の愉しみ

故郷に帰省できない人がたくさんいらっしゃるという、かつてない状況に置かれている年の瀬。新型コロナ感染者が増え続け、新年を迎えるための準備にもなかなか気持ちが向かないこの頃です。

こんなふうに気が晴れない時にいちばんいいのは、身の回りをさっぱりと清めること。長い時間を要するような大掛かりなことをしようと意気込むと腰が重くなるので、普段見落としがちなところを少しだけきれいにしてあげよう、というゆるい気持ちで、二回に分けて小さな大掃除をしてみました。

その一回めの自分へのミッションは、“家の中の扉を拭きあげる“こと。窓やサッシだけでなく、室内のドアやクローゼット、食器棚など家中のすべての扉を拭くのです。特に、家具の扉や部屋を隔てるドアの掃除は、つい見逃しがち(私だけ?)。ちょっとしたところにたまっているホコリもぬぐい、汚れを落としながら「今までほったらかしておいて、ごめんね」と、声をかけるのが私流です。

変な嗜好があって、掃除機をかけるより雑巾で拭き掃除をするのが好きです。たとえば、外国のレシピ本によく“カットしたじゃがいもを、オリーブオイルでマッサージする”といった表現を見かけますが、素手で雑巾掛けをしていると相手をマッサージしてあげている感じがして愛おしさが増しますし、素材(木材だったり塩化ビニール?だったり)の個性を肌で感じることができます。何より、「いつもありがとう」と伝えやすいような気がするのです。

拭き掃除が好きなのは、掃除機のモーターの音があまり好きではないということも関係しているかもしれません。もし自分が床だったら、硬い機械でガーッという美しくない音とともに擦られるより、人の手で撫でてもらったほうがずっと嬉しいですし、個人的にあの不快な音がないというだけて掃除が何倍も快適になるのです。

ですから、もちろん掃除中は音楽をかけたりラジオをつけたりしません。静けさのなかで、擦る音を聴いたりその感触を味わったりするのは、案外楽しいものです。そういえば雪かきの時も、ザクッ、ザクッ…という音が耳に心地よく、子供の頃は寝ている時に外からその音が聞こえてくると、ことさら幸せな気持ちになったものでした。

ヨガに“太陽礼拝”という一連の動き(ポーズ)があります。その中に、両手両足を床につけ、お尻を上げて体全体で三角形を作る“ダウンドック”というポーズがあってこれがなかなかキツいのですが、これをこのまま前方に移動させたら、まるで昔の人の“雑巾掛け”です。フランス人はスポーツクラブやフィットネスには行かず、家の掃除で運動するという話を聞いたことがありますが、確かにちょっとした意識を持って行うと掃除も立派な美容体操になりそうです。

さて、続く二回目のテーマは、“水回り”。王道の台所、洗面所、トイレ、バスルームですが、これまた普段おざなりになってしまいがちなバスルームの天井、換気扇のフィルターも、この時とばかりに手入れします。仕上げにカラン(蛇口)やホースなどのステンレス部分をピカピカにすると、気分もスッキリ。金属の“もやもや“がなくなると同時に、気持ちのもやもやも“晴れ晴れ“に変わっていくのを実感できます。水は命を支えるものですから、もし時間や気力がない時は水滴を拭きあげるだけでも、なんとなく“心と身体にいいこと“をした気持ちになれます。

お坊さんが毎朝お勤めをするのも、掃除には行いを通して思考をスッキリと整える“瞑想”の修行のような役割もあるからだとか。お節を準備する、買い物を済ませる、年賀状を書く…。何かと気忙しくなる年末ではありますが、家を清めながら気持ちも整えられる、まさに“一石二鳥”のご利益のある掃除をほんの少しでも楽しめたら、きっと清々しい新年がやってくるのではないかしら。

皆さまが、お心健やかに佳き新年をお迎えになりますよう、お祈りいたしております。

第982回 ピアニストのひとり言

“苦悩”はなかった⁉︎

“苦悩を突き抜けて歓喜へ”

今年が生誕250年のアニバーサリーだったベートーヴェン。これは彼の『第九』の終楽章“歓びの歌”のテーマとなっている文言です。毎年師走になると、日本の風物詩のようにたくさんの人々によって歌われ聴かれてきた歓喜のメロディーが、ほとんど演奏されない年が来るなどと、誰が予想できたでしょう。日本だけでなく、クリスマスの集会が制限され、例年ならホットワインやワッフルなどを売る屋台や、楽しげな人々で賑わうはずの街の目抜き広場が閑散としているヨーロッパの風景も、歓喜という言葉は不釣り合いに感じられます。

親戚、家族との集まりにすら警戒しなければならないような事態が、一年近くも続いています。施設に入っている肉親との面会も叶わない…という友人の沈んだ声を聞くことも少なくありません。外国から移住している友人も、クリスマスや新年に祖国の家族や親戚と会えないことがこんなに辛いとは…と肩を落としています。

ベートーヴェンは20代で難聴を発症し、聴覚を失いました。彼は、それまで当たり前のことだった“(外の音が)きこえる”という身体機能を失って、改めてそのありがたさを実感しました。かつての聴覚を取り戻せないと知った彼は、有名な“ハイリゲンシュタットの遺書“をしたためいちどは自殺を決意したのですが、芸術家としての使命と志に目覚めてどん底から這い上がり、その後『英雄』、『運命』、『田園』、ピアノ協奏曲『皇帝』など堂々たる傑作を、次々と作りあげました。

彼は苦悩を克服したのでしょうか。もちろん、そうなのだと思っていました。でも最近になって、“苦悩を突き抜けて歓喜へ“を第九のテーゼにしたとき、彼の心にあったのは「克服した!」という実感ではない、他の何かだったのではと思うようになりました。

この文言は、ハンガリーの貴族で彼のパトロンだったエルデーディ伯爵夫人に宛てた1815年10月19日付の手紙が初出です。

‘無限の精神の体現者でありながら有限の存在である私たちにとって最善のことは、苦悩から歓喜に至ることだと申してもよいでしょう’

奇しくも、ペルシアの大詩人ハーフェズの詩集の独訳が発表された1814年の翌年のことです。ベートーヴェンと交流があったゲーテはハーフェズの世界観や東洋に憧れ、人間の自然としての姿、文明に汚れていない世界に思いをはせたと言われます。そして、それまでとはがらりと作風の異なる詩編を生み出しました。ゲーテ同様、ベートーヴェンもまた東洋思想に多大な影響を受け、特に原始仏教、インド哲学を熱心に学びました。

あるいは彼は、原始仏教的な“そこに苦しみはない。あるとしたらそれはあなたが作り出したもの”という考え方にヒントを得たのではないか。そして、“苦悩を克服して突き抜ける”のではなく、そこにそもそも“苦悩はなかった”ことを悟った…という所見は、飛躍しすぎでしょうか。

東洋的な思想では、心と身体、他者と自分、という区分けはしません。たとえば、心と身体…スケールを広げると、自分と空気(宇宙)も分けられないと考えます(例えば、コップに水が入っていたら、その時点ではその水と自分は物理的に離れていますが、それを飲んだら、かつてコップにあった水はもはや自分の一部になる。よって、それらは分かつことができない、と考える)。我(われ)は存在しないのです。我がなければ、“我が苦悩”もない。

最大の苦悩が“死”に拠るものだとしたら、苦悩しているあなたは少なくとも今“生きて“いるのだから、そこに苦悩はない。つまり、苦悩は心のいたずらな“まやかし“に過ぎない、取るに足らないもの。そんなものにとらわれて動けなくなるよりも、命を謳歌して何かを生み出し、良き行いを重ねることの方がどれだけ尊いか。生きている限り、恐れも苦悩もない。感謝と喜びしかない。

…そんなインド哲学、宗教観にうたれ、苦悩の果てに彼は“悟った“のではないでしょうか。ただ、それはキリスト教的な教理には反するので、あまり正々堂々とは掲げられない。だから彼は『歓びの歌』の冒頭、シラーの詩による歌が始まる前に、チェロとコントラバスのユニゾンでひときわ印象的にそのメロディーを伸びやかに奏でさせた後、バリトン歌手に自作のこんな詩をあえて歌わせたのではないか。

O Freunde, nicht diese Töne !

sondern lasst uns angenehmere anstimmen,und freudenvollere.

おお友よ!このような歌ではなく

もっと心地よくもっと喜びにあふれた歌をはじめようではないか

彼のいう“歌”とは、何を示唆しているのか。それは“人生”、“思想”、“宗教(?)”、あるいは、“今”一瞬一瞬のことかもしれません。

2020年、波乱のベートーヴェンイヤーも残すところあと10日。いま一度、彼が私たちに伝えたかったであろう“願い”に、心を寄せてみたいと思います。

第981回 ピアニストのひとり言

土書の花嫁

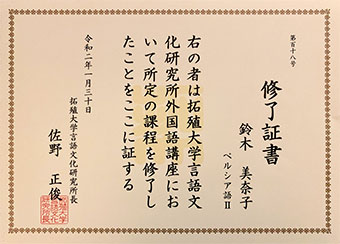

2年間大学の公開講座に通って学んだペルシア語ですが、今年度はコロナの影響で休講になってしまいました。情けないもので、クラスがないと勉強をするモチベーションがあがらず、テキストを開くことからも遠ざかってしまっていますが、毎日5分だけはペルシア語に触れ、最低限の単語や右から左へと書かれる独特の文字の読み方だけでも忘れないようにしています。

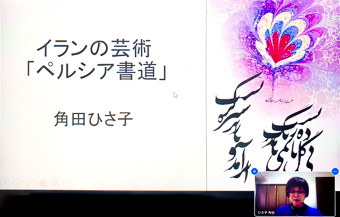

そんななか、大学でお世話になっていた角田先生のご指導によるイラン書道(ペルシア書道)のワークショップウェビナがあることを、友人に教えてもらいました。参加に際しては事前登録も不要参加費も無料とのこと。幸い生徒さんのレッスンにも重なっていなかったので、参加してみました。

主催者イラン文化センターの母体は、イラン大使館です。関係者の丁寧なご挨拶や前置きが続き、やっと角田先生のお声が聞けたのは開始後30分が経過してからでした。角田先生は悠久の歴史を持つ美しい書の文化について、写真や資料を使いながらゆったりと優しい語り口でご紹介くださり、終了予定時間をちょうど30分過ぎるまでの1時間半、なんとも贅沢な時間を過ごしました。

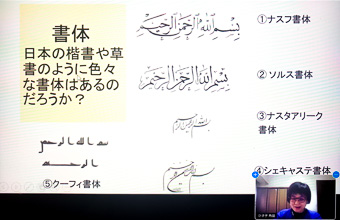

「ペルシア書道はアラビア書道がもととなっているのですが、イスラム教とともに発展し、クアルーン(コーラン)などの宗教書にも用いられる力強いアラビア書体に対して、ペルシアの書体はちょうど日本の“かな書体”のように、柔らかく清楚な印象です」と、角田先生。

ペルシア語は“東洋のフランス語”と言われるほど、美しい言葉であるとされていることは、以前にもこのエッセイでお話したことがありますが、特に美しいとされているナスタリーグという書体は、まさにそれを表す字体としてふさわしく、優雅で芸術的。こよなく詩を愛するペルシアの人々のイメージにもぴたりと重なります。

ワークショップの後半では、ペルシアの大詩人による詩の断片などを、先生が葦の筆で実際にその場で書いてくださいました。自由に描かれているかのような、流れるような字体ですが、実は点や線の太さや長さの比率、横のラインの保ち方など、美を追求する上での厳格な決めごとがあると知って驚きました。そういえばイランでは、文字を美しく“書く“ことはもちろん、ペルシア語を正しく、かつ美しく“発音”するための子供たちへの指導も、熱心に行なっていると聞きました。

自国のかけがえなのい文化資産を誇りをもって守り、責任をもって伝える…人々のそんな姿勢に触れるたび、なんて豊かで美しいことだろう、と、心が震えます。同時に、私自身は日本人として、そういった貢献が何かひとつでもできているのだろうか?と、自らを省みて、はたと考え込んでしまうのです。

今思うと、一時期努めて着物を着ようとしていたことがあったのも、物心つく頃からずっと西洋芸術を追い求めてきたことへの後ろめたさからだったのかもしれません。

アフガニスタンや南インドの映像を見ると、男女ともに人々が今も日常的に民族衣装を纏っている姿に見惚れます。それらは現地で紡がれた生地を用いて、現地で採れた自然染料で染められ、もちろん現地で縫製されたもの。同時に、現地の気候風土や生活スタイルに沿ったものであり、その国の人々の骨格や肌の色をもっとも美しく引き立たせるものでもあります。

「エルメスのスカーフは確かに美しいけど、残念ながら日本人の肌には似合わない」ある著名な染色作家が、そんなことを話していたことを思い出しました。

食については地産地消、フードマイレージ、無農薬などへの意識が高まりつつありますが、食だけでなく衣食住と人、そのすべての調和が大切なのではないでしょうか。“書の花嫁”の清楚でしなやかな佇まいが、そんなことをそっと耳打ちしてくれたような気がしました。

角田先生の作品

第980回 ピアニストのひとり言

“農民芸術概論”の日

“銀杏の葉は、もとはひとつだったものが二つに分かれたのだろうか。

それとも、もとは二つだったものがひとつになったのだろうか“

銀杏の落ち葉を見て、晩年のゲーテが、若い恋人へのラブレターに書いたフレーズを思い出し、葉っぱを拾いながらのんびり歩いていたら、後ろから「美奈子先生…⁉︎」と声が。振り返ると、おとなの生徒さんとお嬢さまが愛犬を連れて歩いていらっしゃいました。

「後ろからお見かけして、娘に『あれ、美奈子先生じゃない?』と言ったら、『こんなところ歩いたりなさらないでしょ?』と。でも、あんなこと(葉っぱ拾い)しながら歩く方は美奈子先生しかいない!と思って…」

その日の朝、今年初めて結露した窓をあけたら雪の結晶のような雲をたたえた空が“おはよう”とあいさつしてくれました。

この雲のひとつひとつも

私たちの呼吸のひとつひとつも

大きな“ひとつ”をなしている

ぴーんと張った朝の清々しい空気からそんなメッセージを受け取った午後、近所の飯綱神社にお詣りをしたあと、図書館へ出かけたときの出来事でした。

落ち葉の小径を抜け、川沿いに出る途中には、見事な畑が広がっています。大地や太陽の力、種子の力、そして人の手による“作品”です。思わずそこにしゃがんで写真を撮りながら、「今日こそ、賢治のあれを読む日だ」と思いました。あれ、とは1926年に書かれた『農民芸術概論』です。

不勉強なことに少し前にその存在を知り、どのようなものかと気になっていたのですが、いちばん良いタイミングに読みたいと願って“その時”を待っていたのです。

それは序論に続いて農民芸術の興隆、本質、分野、主義、製作、産者、批判、総合、結論が述べられていくという立派な論文なのですが、難しい言い回しを避け、賢治らしい、詩のような韻やリズムがあるものになっていました。

世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない

自我の意識は個人から集団社会宇宙と次第に進化する

この方向は古い聖者の踏みまた教えた道ではないか

という序文に始まり、“われらの芸術“である農民芸術の本質、心臓となるものについてや、それらにどんな主張が可能であるか、いかに着手し進んでいっったらいいか…などが綴られていくのですが、ドキッとしたのは“われらのなかで芸術家とはどういうことを意味するか“が述べられている、“農民芸術の産者”の項目の、

職業芸術家は一度亡びねばならない

誰人もみな芸術家たる感受をなせ

個性の優れる方面に於いて各々止むなき表現をなせ

然もめいめいそのときどきの芸術家である

という部分でした。また、“農民芸術の総合”の項目は、こんな呼びかけではじまります。

おお朋だちよ、いっしょに正しい力を併せ

われらのすべての田園と我らのすべての生活を

ひとつの巨きな第四次元の芸術に創りあげようではないか

詞は詩であり 動作は舞踊 音は天楽 四方はかがやく風景画

われらに理解ある観衆があり われらにひとりの恋人がある

巨きな人生劇場は時間の軸を移動して不滅の四次の芸術をなす

芸術は、芸術家と呼ばれる職業の人によって生みだされるものに限らないのではないか。事実、私たちをとりまく大自然に生きる(在る)ものすべて、何ひとつとっても、どんな優れた芸術家の手によるどんな優れた作品よりも素晴らしいのです。宇宙のうみだす“芸術”に心を寄せる人はみな、芸術家として生きているのです。兼ねてから“私たちひとりひとりがアーティストであれかし“と願っていた私の心に、こうした賢治の言葉は深く響きわたりました。

人間が“作り出す“ものにも尊さ、ありがたさはあります。でも、それ以上に、人間以外のものによって作り出されたものへ畏敬の念を抱き、それらに包まれて生きている喜びを抱くものはみな、“農民芸術“に関わるひとりといえるのかもしれません。

賢治からおおきなヒントと宿題の両方をもらったような気持ちになりながら、“結論”に述べられている次の言葉を反芻しています。

詩人は苦痛をも享楽する

永久の未完成これ完成である

われらに要るものは銀河を包む透明な意志 巨きな力と熱である

第979回 ピアニストのひとり言

土への憧れ

使っていない食器、使わなくなった食器を整理することにしました。もちろんまだまだ使えるものばかりですし、なかにはとても美しい意匠のものもあるのですが、これから先それを使うことがイメージできないものは、このさい潔く手放そうと思ったのです。

とは言え、たとえば整理対象になったコーヒーカップたちは純金?の施されたジノリやロイヤルドルトン、ミントンやノリタケなど、由緒正しい品物がほとんど。ただ捨ててしてしまうのは忍びない…そこで、カフェを経営している知人に声をかけてみました。写真を添付して「もしご興味があれば」と、差し上げたい意思を伝えたところ、二つ返事でぜひ引き取らせてもたいます、ということでした。

新しい環境で時間を重ねていくであろうコーヒーカップたちの嫁入りを見送りながら、使いきれないほど増えてしまったお皿や和食器のことが頭をよぎりました。フリマアプリといわれるものを利用して上手に売り捌く方もいらっしゃいますが、私の場合、そんなことをしていたらいったい何年かかるかわかりません。

お茶をしている友人に声をかけたところ、彼女が和食器を引き受けてくれることになりました。使えそうなものがあったら…と、言いながら私が並べた食器をひとつひとつ手にとり、「この蓋物、懐石で使えるわ」「これは花器にも使えそう」と、結局すべてを持ち帰ってくれて、心からほっとしました。

その時、彼女は素晴らしいお土産を持ってきてくれました。自家栽培の野菜です。見るからに甘くて柔らかそうな白菜のほか、春菊、水菜、赤軸サラダほうれん草などのベビーリーフ…ドレッシングもかけず、そのままウサギになった気分で満喫したくなるような美しさ、みずみずしさでした。

このところスリランカ料理にはまっているという彼女。やはり自家栽培の、乾燥させたレモングラスも持ってきてくれました。そのレモングラスで淹れたハーブティーの香り豊かなこと!いただくと、身体の中の良からぬものがデトックスされるような、なんとも清々しい気分になるのです。

家庭菜園や自家栽培への憧れはずいぶん前からありましたが、なにぶんにもマンション住まいですし、“ベランダには(全館ベランダは非常用通路兼用とされているため)原則的に何も置かないように“という規約になっていますので、プランター栽培も難しい状況です。ません。こうして土から手をかけ愛情をかけて育てたものをいただくと、これ以上のご馳走はない、と、改めて憧れが募ります。

その翌日、今後は大人の生徒さんが自家栽培の見なれない果物を持ってきてくださいました。「先生、フェイジョアってご存知ですか?これは小さいしちょっと酸っぱいんですけど、よろしかったら」スダチほどの大きさの緑色の実でした。

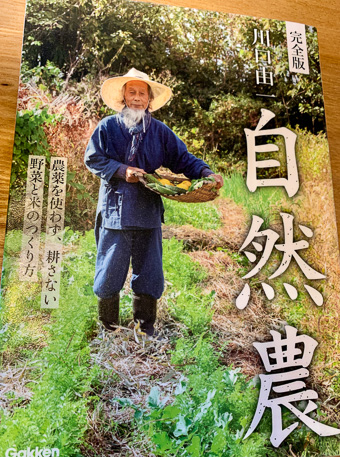

「ご自身で育てていらっしゃるのですか?」「ええ。実は数年前から個人の方の貸し農園のようなところを借りて、野菜を作っているんです」「まぁ、羨ましい!いいですね。そういうの、夢なんです。今もちょうど、川口由一さんの自然農の本を読んでいるところでした」「自然農、いいですよね。私のお借りしている畑のオーナーさんも、自然農を推奨していらっしゃるんですよ。」

自然農とは、農薬や除草剤はもちろんのこと、肥料も一切持ち込まず、土も耕さず、虫や雑草を敵にしない、という次世代へのサスティナブル(持続可能)な農法です。

レッスンの後、さっそうフェイジョアを食べてみました。リンゴのようなパイナップのような香りで、小さいながらも力強い甘味と酸味がありました。調べてみると美しい花が咲くようですし、その花びらも食べられるようです。

来年、仙台市の隣にある川崎町というところに居を移すことになりました。半反ほどの土地に小さな平屋の家を建て、野菜や果物を育てて生活していくという計画です。それを大きな声でアナウンスしたわけではないのですが、このところなぜか、自家菜園や自然農に関わっている方とご縁をいただくことが増えています。

あるいは、サスティナブルな社会への世の中のシフトが進んでいるということなのかもしれません。そうだとしたらとても心強く、嬉しいことです。

人間中心、経済や消費中心ではなく、環境や地球の健康にも心を寄せるサスティナブルな生き方、考え方は、生き物としての本来の私たちに実はもっとも自然に寄り添う、心地よいものなのではないでしょうか。

今年も残すところあと1ヶ月あまり。大きな転機になるであろう2021年の幕開けに向けて、楽しみながら心と身体のウォーミングアップをしていきたいと思います。

第978回 ピアニストのひとり言

神さまの操り人形

「神とは、高度な自然のメカニズムの実体のことである」…植物学者の野澤重雄さんの言葉です。彼は「(自分は)トマトの心にたずね、トマトに教わりながら成長の手助けをしただけ」と語ります。

無神論者といわれている日本人の多くは、神とは…?などということを考える間もなく、目の前のタスクをこなすことに忙殺されながら日々をただ“うっかり“と過ごしてしまいがちです。でも、大自然を目の当たりにしたり、小さな生き物に宿る大いなる命の営みに触れるとき、神さまの存在のようなものを理屈抜きに感じることがあります。

リンゴの無農薬栽培に挑み、10年もの歳月をかけてそれを成功させた青森の木村秋則さんは、おっしゃいます。「生かされている、という視点はとても大事だし、人間だけでなくあらゆる命は生かされている存在ではあるんだけれども、同時にあらゆる命を『生かしている存在』でもあるんだ、ということに気づかなければ…。もっと『生かして生きる』という視点を大事にしたほうがいいですね」

それは、生命を“いただいている”ことに感謝するだけでなく、他のものも“生かしていこう“という視点であり、“生かしあっていこう“とする姿勢です。どうもこの頃、よく耳にする“〜させていただいています“や、“〜に感謝です”と言った表現が過多になっているような気がして違和感を覚えていたのですが、木村さんの言葉を聞いてとハッとしました。

言葉ではなく行動であらわすことが大切なのに、あまりにもそうした言い回しが便利にカジュアルに使われるようになって、言葉がひとり歩きしているようになっていることへの違和感だったのです。

謙虚さや感謝の念は、いくら言葉を綴っても相手に伝わるものではありません。それは、心をうつした行動によってしか、伝えたり表したりし得ないと思うのです。自分が生きる、生かされていることに感謝する気持ちは、他を生かすこと、他とともに生かしあおうとする行動によって、はじめて分かち合えるものではないでしょうか。

木村さんは自らの仕事を“リンゴ手伝い業”と言います。実りを自分が作っているのではなく、お手伝いしているだけ、と。「私の小さなリンゴ畑ですら、科学では解明できないようなことがたくさん起こっています。それらはすべて、自然の摂理によるものだけれども、私は仏さまや神さまがなされていることではないかと思っているんです。ですから私は『リンゴ手伝い業』を営む人間ではありますが、本当は自分のことを仏さま、神さまの操り人形だと思っています」

それは、古今東西のアーティストに共通する境地なのではないかと思います。すべての人はアーティストである、と言ったのはドイツの芸術家ヨーゼフ・ボイスだったでしょうか。アーティストが伝えたいメッセージは、地球上のすべての命を“生かして生きる“大切さに他なりません。それを皆で、何かしらの行動によって伝えあい、感じあえたらどんなに素晴らしいことでしょう。

地球という星に生きるアーティストとして、何ができるか…おもいついたことをひとつひとつ行っていけたらと願っています。

第977回 ピアニストのひとり言

無可無不可

11月7日のコンサートの前後、一週間ほど仙台に滞在していました。前半はコンサートのため、後半はプライベートな楽しみのために。

コロナ禍での開催とあって、マスク着用や消毒はもちろん、検温や座席のレイアウトにも徹底的な配慮をして行われました。私たち出演者も、お話しする時にはマスクを、演奏する時にはマスクを外して…という慣れない段取りに、いつもとは違う緊張感を味わいました。

定員を超えるお申し込みをいただいて、何人ものお客さまをお断りしての迎えた本番…粗相のないようにと気をつけてはいたのですが、MC(トーク)のあとマスクを着けたまま演奏に入ってしまうという失敗をやらかしてしまいました。でも、温かなお客さまの笑顔と拍手に救われ、気のおけない音楽仲間との久しぶりの共演ということも相まって、とても幸せな時間を過ごすことができました。

考えてみたら対面でのコンサートは9ヶ月ぶり。一時、ライブでのコンサートはもう二度とできないのではないかと悲しい気持ちになったことを振り返るにつけ、こうして皆さんに演奏を聴いていただけたことがしみじみとありがたく、多方面に実に細やかな心配りをしてこのコンサートを実現されたファゴットの武井氏には感謝の言葉がありません。

仙台に着いた翌朝、不思議なことが起こりました。それまでの1ヶ月、毎朝決まって強い関節の痛みが走っていた右手親指が、全く痛くなかったのです。バネ指と呼ばれるこの症状が治ったわけではありませんでしたが、よもやこんなに早く“指に痛みがない朝”を迎えることが叶うとは思っていなかったので、ありがたさに胸が熱くなりました。

思い当たることがないではありませんでした。移動の新幹線の中で、福島を出ていくつ目かのトンネルに入った時、ふと体がじんわりと暖かくなったのです。そして、なんだろう?と思った次の瞬間、「いま山の中にいる。山に抱かれているんだ」と感じ、なんとも言えない優しい安らぎにつつまれて涙が溢れました。

直感的に、これは体になんのトラブルもなく、心身ともに健やかな時にはわからないであろう感覚ではないか、と思ったのです。痛みが消えたのはその翌朝でした。

孔子の言葉に“無可無不可 (可も無く不可も無し)“というものがあります。これは、ふだん私たちが使っている“可もなく不可もなく”という意味あいではなく、人間の世界というものは、楽があればその陰には必ず苦があり、苦があればその裏側に必ず楽があるようにできているものだ、という仏教でいう“苦楽一体”のことを言っているのだそうです。

可も不可も、ない。苦しみにも楽しみにもとらわれることなく、すべてを受け入れて心穏やかにあれ…あるいはそれは、すべてに感謝することを説いているようにも感じられます。

コンサートの翌々日、八千代の友人夫妻が遊びにきて、三人で晩秋の秋保近辺をドライブしました。この季節にゆっくりと故郷で過ごしたのは何年ぶりでしょう。もみじは燃えるような紅色をたたえ、どこまでも続くとりどりの秋色に染まった山々、はるか向こうにそびえ立つ雄々しい雪山の姿は、まるで別世界に迷い込んだような美しさでした。

その威厳に満ちた姿を目の当たりして、私たちは同じようなものを感じました。それは、逆説的に聞こえるかもしれませんが、圧倒的なものに打ちのめされる幸せのようなものであり、ちっぽけな自分がおおきな存在につつまれている喜びのようなものでした。

指の痛みが完治するには少し時間がかかりそうですが、少々の痛みや違和感があってもピアノを弾けるというだけで幸せなことです。美味しく食べものをいただけること、気持ち良い朝陽を浴びること、日一日と寒さと透明感を増していく空気を感じること、一歩一歩を踏みしめながら歩くこと…数え切れないほどの“可”を、私たちは持っています。

不可(苦しい)と感じるすべてのことは“可”とつながっている。世界には不可も可もなく、あるのは、あのトンネルのなかで感じたような優しい安らぎだけ…そう思うと、今こうして生きていることがただただありがたく感じられるのです。

第976回 ピアニストのひとり言

逆境に光を当てれば

「そっちは逆光だから、こっちを向きなさい」

子供の頃、写真を撮ろうとする父によくそう言われ、おひさまの正面に向き直させられました。父が撮ったわたしの子供の頃の写真は、ほとんどが眩しそうに目を細めてしかめっ面をしています。今のように気軽にデジタルでの撮影ができなかった時代、撮る方も撮られる方も一枚一枚が真剣勝負でした。

太陽の光を受けて、鮮やかな色が再現されるのは確かに順光です。でも、それだと被写体の顔は暗くならないものの、眩しさで肝心の表情がこわばってしまいますし、花を撮ってもやや立体感に欠くものになりがちです。

では斜光(斜めにあたる光)では?というと、光と影のバランスが良く、ドラマティックで立体感な写真になりますが、その反面影やシワが出すぎたり、いかにも狙ったような印象が強くなりすぎてしまうこともあります。

逆光や斜光だからこそ美しく撮れる光と影があることを知ったのは、すっかり大人になって自分で写真を撮るようになってから。個人的には逆光か斜光で、露出補正をして撮るのが好きです。逆光は、特に植物などは透けるようなニュアンスが生まれますし、食べ物も美味しそうに見えたりする気がします。

斜光だと、例えば西陽があたるような時間帯には、アーティスティックな構図が面白い写真が撮れたりして楽しいものです。

“逆光“という言葉は、“正しからぬ“というような、やや偏ったイメージを醸しているかもしれません。英語では逆光は“バックライトbacklight“。逆というより“背面”という意味ですから、英語の方が物理的には正確な表現かもしれません。

いつだったでしょうか、何人かで写真を撮ったとき、撮影者が「だめだ。こっちは逆光だわ」と言ったのが“逆境“に聞こえたことがありました。そのとき、ふと思いました。そのふたつは似ているかもしれない、と。

どちらも一見不運な状況、境遇のようですが、そこには順光・順風満帆な状態のときには気づかない、別のチャンスが潜んでいる。光のあて方を変えるように視点を変えてみたり、露出補正をするにちょっと機転をきかせることで、思わぬ収穫を得ることができるかもしれない。

実は、三週間ほど前から指がちょっと故障をしています。現段階ではピアノの演奏に致命的な支障をきたすほどではないのですが、あまり経験がないことなので、毎朝目が覚めた瞬間に指をおそるおそる動かす日々です。

痛みだすととたんに実感するのは、普段指をいかにたくさん使っているか。10本もの指がそれぞれ何の違和感も痛みもなく意のままに動くというのは、すごいことなんだ、と改めて痛感します。

来週コンサートを控えたこのタイミングでの故障は、“逆境”と言えるでしょう。でも、だからこそ得がたいものが得られることもあるはずです。コンディションに配慮しない無理な練習で指を酷使せず、譜面を読み深めること、イメージを膨らませること、改善することを信じることを重ねたら、“順光”の状態にあったらできなかったであろうアプローチにつながるかもしれません。

秋は、空気も光も夏のそれとは違って、余計な湿度や熱が削ぎおとされてどんどん浄化されていくように感じられて、清々しいものです。一方では、気温が低くなるにつれて古傷の痛みがでたり、血圧などが不安定になる方も増えるかもしれません。

光は常に変化していますし、光自体には絶対的な“順”や“逆”もなく、角度による見え方の違いがあるだけです。同じように、身体の揺らぎに“正”も“悪”もない。たとえ理想的な“順”な状態ではなくても、命をいただけていることはまごうことなき事実。光の当てかたを変えれば、それだけでありがたいことです。

感謝の気持ちを忘れずに過ごせたら、それだけで毎日は素晴らしいのではないでしょうか。皆様の日々が心穏やかにありますように。

第975回 ピアニストのひとり言

確かなものはみな夢の中にある

“音楽家は名人の書いた音楽しか聞かず、自然の中に書き込まれた音楽には全く耳を向けない。…誰の忠告にも耳を貸してはいけない。ただ好きすぎる風が語り掛ける天地万有の物語にだけ耳を澄ませ。“

“音楽は無限を属性とする要素から構成される一種の神秘的な数学である。水のゆらめき、絶えず変化するそよ風が水面に描く曲線の戯れを、音楽は対象とする。夕陽ほど音楽的なものはない。感動を持って眺めることができる人にとって、夕陽はこの書物に書かれた最も素晴らしい展開のレッスンである。“

この示唆に富んだ含蓄のある言葉は、誰のものだと思いますか?いずれもドビュッシーです。哲学的にも感じられますが、そこに語られているのはあくまでも人間が当たり前に感じることができるはずの自然崇拝です。

“太陽の光が、岩や、水や、樹々や草原を照らす様子は、いつ見ても素晴らしい。何という変化、何という輝き、そして感触なのだろう。僕の音楽もこのように変化に富んで欲しいものだ…。”

こちらはフォーレが女流ピアニストマルグリット・ロンに書いた手紙です(マルグリット・ロン著『回想のフォーレ』より)。どんな名手による料理も、素材が持っているポテンシャルを“生かす”ことはできても、それ以上の個性を引き出すことは難しいように、音楽もまた、自然の奏る音や香り、太陽の光や川や風の流れの繊細な表情や壮大さを描ききることはとても難しいものです。

でも、だからといってそこから目を背け、諦めることなく果敢に挑んでいくのが本当のアーティスト。どんな結果もいずれは自らの栄養として次なる高みへと挑むいける彼らに、“失敗“は存在しないのです。

前出のマルグリット・ロン女史によると、フォーレの音楽は官能的な魅力があると同時に飾り気がないものだ、というのです。曰く、「響きの性質、その深淵さからくる官能性は、フォーレの音楽的書式そのものに備わった快楽です。飾り気のない、というのは、つまり文学的なイメージも映像的なイメージももたないということです。」

フォーレの音楽を聞いたことがある方にとって、これはこの上なく本質を言い得ている表現だとお感じになるのではないでしょうか。ロン女史は、他の著書『ドビュッシーとピアノ曲』や『ラヴェル 回想のピアノ』でもそう感じたのですが、言葉で言い表すのが最も困難と思しき“音楽“について、いともなめらかに、子守唄を歌うように言葉にしてしまいます。

こういう方のことを文才がある、というのだな、とつくづく思います。何というか、読んでいると良い音楽を聴いている時のように心地よいのです。翻訳ではなく、フランス語だったらさぞ美しいリズムとフレーズの感時られる文脈が味わえることでしょう!

彼女の著書『回想のフォーレ〜ピアノ曲をめぐって〜』のなかで、ハッとする言葉と出会いました。“確かなものはみな夢の中にある”…エドガー・アラン・ポーの言葉の引用でした。

たとえば、瞑想などをとおして顕在意識よりも潜在意識に働きかけてみることで、人は思考をクリアにすることができ、悩みのほとんどを自分自身で解決することもできる、と言われます。

ポーは詩人らしく美しく簡素な言葉で(この頃、“美しい“と“簡素な“は同義語なのではないかと感じます)語っていますが、それはヒンズー教にも通ずる“真我(自我よりももっと深いところにある、本来の自分)”にアクセスすることで豊かな世界が広がるということを言っているのではないかと思うのです。

頭で考えると余計な心配事をあえて作り出してしまったり、たぶん起こらないであろう“良からぬこと“を想像して不安を覚えてしまいがちです。でも、夢の中の“確かな”潜在意識、真我に触れることができたなら、感謝の気持ちや満ちたりた安らぎを感じることができるのかもしれません。

最近、不思議な夢を見ました。山と渓谷のあるとても美しい地形の場所に綺麗な鳥たちや動物たちが仲良く共存しているのです。私たち(両親と一緒でした)はその近くに感じのいい宿を取っていたのですが、必要なことだけをして穏やかに過ごしている彼らの姿があまりにも素敵で、夢中で撮影しているうちに両親と逸れてしまった私は、どうしても宿に行き着かない…という夢でした。

この夢の中の“確かなこと“とは、何でしょう。潜在的な思いが潜んでいそうです。自らの心の奥を、わくわくしながらのぞいてみたい気持ちです。

ピアニストのひとり言 第974回

ピアニストのひとり言 おむすび三角、トリオは三人

11月7日に仙台で行われるコンサートのため、このところ二週間に一度のペースでリハーサルを重ねています。

ファゴットの武井さんは川崎市から、クラリネットの日比野さんは仙台から、それぞれ遠路をものともせず、ここアトリエ・アニマに来てくださっています。室内楽はいつ弾いても楽しく、特に気心の知れた音楽仲間からこのようなお誘いをいただくと、嬉しくていつも二つ返事でお受けてしまいます。

ところで室内楽とは、主に複数の器楽によるアンサンブル(合奏)のことを言うのですが、そもそもなぜ“室内”なのでしょう。イタリア語の”musica da camara ”にしてもドイツ語の“Kammermusik”にしても、いずれも“室内の音楽”と直訳される言葉で、18世紀頃から使われて始めたようです。

当時は、教会で演奏されるような宗教的な内容を扱った音楽でもなければ、劇場で大きな編成のオーケストラによって演奏される音楽でもない、室内で少人数の奏者によって演奏される音楽をそのように呼んでいたそうです(現在では、たとえば小編成の管弦楽による、宗教的な内容ではない世俗カンタータは、室内楽には当てはまらないようです)。

この言葉を知ったとき「“室内”ではない、“室外楽”とか“屋外楽”のようなものも、かつてはあったのかな?」と、おかしなことが頭に浮かんだのですが、18世紀頃は宮廷行事で野外での演奏が行われることも珍しくなかったと思われますので、それに対して“音が散ってしまうため、野外よりも屋内での演奏に適した小編成での合奏”というニュアンスもあったかもしれません。

当時は管楽器にしても鍵盤楽器にしても、楽器の構造上今のもののように豊かで大きな音を出すことはできませんでしたから、室内でたしなまれる室内楽にはツウ好みの“オツ”な味わいもあったのではないでしょうか。

この日のリハーサルは、朝9時半から。日比野さんは2時には出ないといけない、というスケジュールでしたので、途中休憩もはさまず、プログラムの曲目を次々リハーサルすることになりました。

終わるころには、みんなおなかがぺこぺこです。リハーサル終了後には、田植えと草取りをお手伝いした田んぼで先月収穫されたばかりの“つや姫”の無農薬の新米でつくった、おむすびをお出ししました。

時間に限りがあったのでサクッと食べられるカレーにしようかとも思ったのですが

とにかくお米のおいしさを楽しんでいただきたくて、いちばんシンプルなメニューになりました。

なかなか上手に炊けて、お米たちはぴかっぴかでつやっつや!具は基本に徹して(わたしが好きだから…なのですが)紀州の梅干しです。

空腹は最高のシェフ、と言いますが、おふたりとも「すごくおいしい!うわぁ、嬉しい!」とむしゃむしゃ食べてくださって、わたしもとっても嬉しかったです。

美味しいのにはわけがあります。もちろん収穫したばかりの新米ということもありますし、精米したてというのも大きなポイントです。新米は水分が多いのでそのぶん水加減を少し気をつけて炊き、炊き上がったらおひつに移してすし飯を作るときのように熱と一緒に余計な水気も飛ばします。こうすることでお米がプリッとした良い弾力を発揮してくれますし、あら熱も取れてむすびやすくもなるのです。

東松島の海苔があったら完璧でしたが、それでも空腹には充分なごちそうでした。食べながらふと、”室内楽”の反対に、室外で食べたらさらにどんなにか美味しく感じるだろう…と、欲張ったことを考えてしまいました。お庭があるなら、庭先で食べただけでも気分が違うことでしょう。

ところで、書類を整理していたらクラリネットの日比野さん、ファゴットの武井さんほか、仙台フィルのメンバーの方々とご一緒させていただいた“仙台ゾリステン”のフライヤーがでてきて、つい懐かしさに浸ってしまいました。日付をみると、なんと27年も前のものでした。

さて、11月7日はベートーヴェンの名曲『街の歌』をはじめロシアものあり、バルトークあり…とにかく楽しいプログラムです。

会場には検温計と消毒が備えられ、万全の対策のもとで行われるとのこと。お近くの皆さま、深まる秋を感じながら、ぜひお運びくださいませ。出演者一同、心からお待ちしております。

ピアニストのひとり言 第973回

音楽とともに生きている

「音楽家は(困ったことに)名人の書いた音楽しか聴かず、自然のなかに書き込まれた音楽には耳を向けない。(中略)…誰の忠告にも耳を貸してはならない。ただ吹き過ぎる風が語りかける天性万有の物語にだけ、耳を澄ませ」

印象派、というくくりに入れられることを拒み、自らはマラルメやボードレールといった象徴派の詩人や象徴主義のギュスターヴ・モロー、オディロン・ルドンといった画家を好んでいたドビュッシーの言葉です。バルトークが影響を受けていたドビュッシーもまた、“自然の音や光が語りかける物語”からインスピレーションを得ていたことが伺えます。

春に田植えと草取りのお手伝いをした田んぼの稲刈りが終わったとの報せを受け、お米を受け取りに行きました。気温の上がらない日が続いたり、日照不足も重なったというのに、私たちが植えた山形産“つや姫”の苗は無農薬で健気にすくすくと育ち、昨年比で二割増の収穫だったそうです。

田植えを指導してくださったツネさんの敷地に着くと、屋外に作られた囲炉裏から何やら香ばしいかおりが。収穫した落花生を炒っているところでした。炒った後に、圧搾機にかけてピーナッツオイルを抽出するのだそうです。私を誘ってくれた友人のHさんも、興味津々。美味しそうな落花生に釘付けになっている私たちに、ツネさんが「これ、食べてみな」と得体の知れないものを差し出しました。「何ですか?これ」「虫の抜け殻?」 Hさんと顔を見合わせていると、ツネさんがそれをカリカリっと食べて見せました。「落花生から油をとった後の搾りかすだよ」

へええ、と Hさんと二人で声を揃え、次の瞬間には手が伸びていました。ふむ、確かに。見た目はグロテスクですがかすかにナッツの香りがします。食べてみると思いのほか食感が良く、ほのかな甘みも感じられました。「意外といける!」「油分は抜けているけど繊維は残っているから、カロリーはないし身体にいいよ。鴨の餌にするんだよ」鴨!そういえば、田植えや草取りの時、田んぼで縦横無尽に散歩を楽しんでいた鴨のヒナたちはどうなったのでしょう。

ツネさんが、鴨の小屋に連れて行ってくれました。鴨たちはみんなすっかり立派になって、毛並みもツヤツヤして健康そうです。ツネさんの畑は完全無農薬。きっといい餌を食べているのでしょう。「もう少し太らせて、寒くなってきた頃に鴨鍋かな」もしここが都会の真ん中なら残酷に聞こえかねないこの言葉がまったくそうは感じられないのは、飄々としたツネさんの声のせいでしょうか。それとも、のびやかに畑が広がっている大地に立っていると、生命を育み、命を得ることは残酷でも特殊でもなんでもない。太古の昔から生きるために人間がしてきた自然なことだ、と、理屈抜きに感じるからでしょうか。

生きとし生けるものは互いに関わりあっています。互いになくてはならない存在で、依存しあい、同時に調和しています。命のハーモニーに、耳障りな(無機質な)不協和音はありません。

今月の『大人のための音楽講座』では、“秋の夜長のノクターン”と題して、ショパン、フォーレ、ドビュッシー。そしてバルトークのノクターンを特集しました。フォーレを弾きながら、フランス南部アリエージュ県にあるフォーレの生まれたパミエという村に行った時のことを思い出しました。そこは教会よりも大きな建物はなく、ピレネーの山並みが広がる田舎町でした。到着した時には冴え冴えとした青空が広がっていたのですが、突然灰色の雲が空を覆い、スコールのような強い雨が降りました。

石畳みに叩きつける雨音は、葉ずれの音、吹きすさぶ風の音と相まって素敵なコード(和音)を奏でているようでした。教会の軒下でしばらく雨宿りしていると、今度はみるみる雨が上がって空が明るくなり、今度は濡れそぼった黒い地面とのコントラストも鮮やかに黄金色の木漏れ日が差し込んできました。鳥たちがいっせいに囀り始めたとき、私は彼らの会話がわかったように感じました。それはフランス語で「やれやれ、ひどい雨だったね!」「なあに、いつものことさ」と、話しているように聞こえました。

そこへ、教会の鐘の音が響きました。小高い丘でしたから、村中に響き渡っていることでしょう。「ああ、音楽だ!すべて音楽だわ!」フォーレはここで、きっとこんな“音楽”を聴いていたのです。私は思わず声に出してそう言うと、ちょっと涙ぐんでしまいました。

“ただ吹き過ぎる風が語りかける天性万有の物語にだけ、耳を澄ませ”…ドビュッシーの言葉が重なります。音楽はどこにもある。こんなにも豊かな“響き”“調和”を保ちながら自転や公転のリズムを繰り返している地球は、それ自体が音楽でできていると言ってもいいくらいです。

私たちは皆、音楽とともに生きている。なんと素晴らしいことでしょう。

ピアニストのひとり言 第972回

アンチ・アンチエイジング!

“あれ”を取りに行こう、と立ち上がって3秒もしないうちに、「“あれ”ってなんだっけ?」と思い出せなくなる。はたまた、さっきまで覚えていた固有名詞が出てこなくなる…ということが、増えてきました。

そういうトシになってきたのね、と言われますが、ずいぶんと前からしばしば起こっていることなので“年の功”とも思えません。小学生の時分から忘れ物は多かったし、くだらないことは覚えているのに肝心なことが抜け落ちてしまうということが多すぎて、そもそも自分の記憶力にあまり期待をしていないのかも?

子供の頃、母が手際よく料理を作ったり、家計簿を元に完璧に家庭の“帳簿”を管理しているのをみては、「私も大人になったらああいうことができるようになるのかなぁ」と、ぼんやり考えていましたが、五十路を過ぎた今もいっこうにできるようになっていません。いつになったらきちんと年相応の中身のある大人になれるものやら。

木を使った楽器作りに、“エイジング”という工程があります。楽器を組み立てた後で歪みが出ないよう、その前に何年、何十年(場合によっては100年以上)の月日をかけて充分に木を乾かす、という大切な工程です。それには必ず一定の期間を要し、決して時間を端折ることができません。機械を使って人工的に乾燥させることはできますが、それでは良い状態にならないといいます。時間だけがそれを粛々と遂行できるのです。対して人間は、良い状態になっていくのを見守ること、待つことしかできません。

本当によく作られ正しく扱われ続けてきたものは、家具であれ器であれ、経年変化を楽しむことができます。そうしたものは時間によってみすぼらしくはならず、かえって美しさや輝きを増していきます。時間を経ることで美味しくなるお料理、発酵食品やお酒もたくさんあります。

生まれてからかれこれ半世紀以上になるのに、その半分しか経っていないように見える肌が、美しいのでしょうか。家事をしている気配の感じられない、すらり、つるりとしたシワひとつない手が、美しいのでしょうか。そうだと答える人がほとんどかもしれませんが、私はどうもその判断基準が理解できません。梅干は、フレッシュな梅の実に見えたほうが美味しそうなのでしょうか。カサゴは、鯛のように見えたら価値が上がるというのでしょうか。こちらの質問には、そうだと答える人はいないでしょう。

“それ相応に、それらしく、在る”ということが美しくないというなら、美しさとは何なのでしょう。“エイジング”は素晴らしいものなのに、それに抗う意味がどうもわかりません。

曼珠沙華をみました。あたり一面に咲く姿は圧巻でしたが、同時にその余りある妖艶さを怖くも感じました。ただ“きれい”という言葉だけではいい尽くせない、したたかさ、たくましさが、ひとつひとつに宿り、西陽を浴びた赤い花は遊女の唇のようにぬらぬらと輝いていました。そこに漂っていたのは、「何があっても生き尽くす」といわんばかりの、曼珠沙華のメラメラ燃えるような念とエネルギーでした。

自然の美しさに人間は太刀打ちできません。芸術品は人間の手によるものですが、自然はそうではない。自然は、もしそういう存在があるのなら“神”の手によるものなのですから、当然と言えば当然です。例えば植物は、生まれ、全力で生き抜き、種子に命を託しつつ枯れていきます。そして花としての命を終えてもなお土となって、次なるいのちの温床として生き続けます。美しいのは姿だけではない。その“生”のすべてが、私たちに美しさを感じさせるのだと思います。

曼珠沙華の咲く丘で、秋の虫たちが良い音を響かせて鳴いていました。リズムがありますが、規則的ではありません。ひとつひとつの鳴き声は小さくても耳に飛び込んできますし、大音量になってもうるさくは感じません。それどころか、いつまでも聞いていたくなるような心地よさがある…絶妙なバランスの妙です。そんなふうに楽器を演奏できたら、極上の音楽になることでしょう。それは、満開の花たちと対話してアンサンブルを楽しんでいるようでした。

私たちが圧倒され、美を見出すのは、本来そうしたもののはずです。何日もたっても色一つ変えず、枯れることも種を作ることもない朝顔があったら、私たちはそれを美しいと思うでしょうか。巧妙に作られた電子音の重なりに、心の安らぎを得られるでしょうか。

生きて時間を重ねるということ…エイジング…にアンチテーゼを唱えることを、私はこれからもしないでしょう。

記憶力の低下は、あまり歓迎できることではありませんが。

ピアニストのひとり言 第971回

半年間の熟成を経て

4月からバルトーク漬けの日々ではありますが、バルトークだけを弾いているわけでもありません。先週末、2ヶ月ぶりに『大人のための音楽講座MUSICAVITA 』を行いました。テーマは、“ベートーヴェンに癒される”。

インド哲学も学び、人類愛に生きたベートーヴェンの滋味溢れる音楽にふれて、受講生の皆さんにコロナ禍と残暑で疲れたお身体を癒していただけたら…というコンセプトで、初期のソナタや『悲愴』『田園』ソナタの緩徐楽章、バガテル、変奏曲などを中心にラインナップ。ハイリゲンシュタットの遺書の直筆コピーなどもご覧いただきながら、ステレオタイプの激しく気難しい印象とは裏腹な、青年ルードヴィヒの優しく繊細な一面をご紹介しました。

2020年はベートーヴェン生誕250年。大きな節目にあたる“ベートーヴェンイヤー”です。本国ドイツでは大小さまざまなベートーヴェン関連イベントが予定されていましたが、そのほとんどはコロナ対策のため中止になってしまったそうです。私自身も予定されていたコンサートやコンクール審査、講座の仕事がこの春からずっと中止になってしまいました。

ステージに立たれたご経験のない方には伝わりにくいかもしれないのですが、人前で演じるということは決して一方通行ではありません。お客さまが演者からさまざまなものを受け取るように、演じている側もお客さまからの反応や視線を全身で感じ、受け止めて、それをパフォーマンスに織り込んでいくのです。ですから、生のステージはまさに一期一会。

当然、そうした舞台経験からしか、学んだり習得したりできないことがたくさんあります。よく、“良い聴衆が良い演者(俳優であれ、舞踏家であれ、音楽家であれ)を育てる”と言われるのは、そうしたことからなのです。

本番がないということは、演奏家にとって、舞台人として生きていくのに必要な栄養素が欠損してしまうようなもの。演奏家生命の危機を感じてもおかしくないことです。それだけに、たとえそれが自宅の小さなスペースであれ、生の演奏に触れていただく機会をいただけたことは何にも増してありがたく、改めて感謝の気持ちでいっぱいになりました。

さらに嬉しいことに、もう30年近いお付き合いの音楽仲間のファゴット奏者武井さんにお声がけいただいて、11月にやっとコンサートで演奏できることになりました。しかも、1年半ぶりに故郷仙台で!しかも、気のおけない音楽仲間のおふたりと!しかも、大好きな曲ばかりのプログラム(*バルトーク入り)!しかも、新しくできたステキな会場で!

仙台と首都圏という距離をものともせず、目下三人で中身の“濃密”なリハーサルを重ねているところです。武井さんとは『大人のための音楽講座』にゲスト出演いただいて以来2年半ぶりですし、元仙台フィルのクラリネット奏者日比野さんとは、なんと20数年ぶりの共演…とは思えないほど、言いたいこと言いあってやりたいことをやりあう(もちろん、音楽で)リハーサルから、楽しすぎる刺激を受けています。

そしてつい先日には、テノール歌手のAさんからもとっても魅力的なオファーをいただきました。コロナ禍になる前は当たり前に感じていたことのひとつひとつを、心からありがたく感じる日々です。

ドイツの“ベートーヴェンイヤー”のイベントの一部は、来年に持ちこされるそうです。素晴らしい決断だと思います。大切なことは、イベントを予定通り行うこと以上に、皆で気持ちを合わせて良い時間を積み重ね、より良いものを作り上げることではないでしょうか。来年、ドイツがどのような状況になっているのかはまだ見えませんが、もしも実現したなら今年行ったよりもきっと良いものになることと信じています。

幸せなことに、私に共演を申し出てくださる音楽家は、時間をかけてでもじっくりとセッションを重ねて、良い音楽、良いステージを作っていこうという思いに溢れた、真摯な姿勢を持つ方ばかり。なんと嬉しいことでしょう。

レッスンを励みにお稽古を重ね、台風の接近も全く意に介さずレッスンにいらしてくださるピアノの生徒さんといい、志をともにできる仲間に恵まれていることに、感謝しかありません。

コンサートの人数規制も解除になりました。いよいよ芸術の秋到来。半年間の熟成を経た音楽家たちの渾身の生演奏を聴きに、どうぞ是非足をお運びになってください。

ピアニストのひとり言 第970回

“有り難き”毎日

いくつになっても、すこしの勇気をだせれば“初体験”、“初挑戦”、をできるものなのですね。

自分の声には子どもの頃からコンプレックスがあって、当時のアイドル聖子ちゃんや太田裕美さんのような可愛い声には似ても似つかない、野太くて低い自分の声がいやで仕方ありませんでした。出欠の返事も、なるべく高い声を出そうとするあまり裏返ってしまって、よけい「トホホ…」になったりしていました。

ですから、まさかひとに歌を披露することなんて自分の人生にはまずないだろうと思っていたのですが、先々月、バルトークチャンネル116回目のなかで人生初の“弾き唄い”にチャレンジしました。

そして今度は、メリスマ入りの民謡をアカペラで唄う、という無謀なことに初挑戦!しかもハンガリー語で、です。

番組の内容をふくらませ、ヴァリエーションを持たせるためにも…そして何より、実際に元歌がどのようなものだったのかをご視聴くださっている方にイメージしていただくためにも、ピアノで弾くのではなく声でお伝えしたほうがいいと思いました。バルトークが聴いた歌唱は農民の女性によるものでプロの歌手ではなかったのだし…と考えて、決断しました。

ある意味、他からの評価を気にせず、見栄を捨ててすべてを受け入れる覚悟のようなものができてきたのかもしれません(単に、ずぶとくなっただけ?)。

また、“初体験”とは異なるものですが、ごく最近、初めて触れるピアノの音から大きな刺激と励みをいただきました。

今でこそ、インターベットで世界中の情報やアーカイヴを手に入れることができるようになりましたが、どんなジャンルでもそうであるように、日本で知名度の高い演奏家が必ずしも素晴らしい音楽家であるとは限りません。アイドルやタレントさん同様、力の強い事務所に入れてもらえるか、敏腕プロデューサー・マネージャーに担当してもらえるか、たくさんの人の注目を集め話題を提供できるようなキャッチーな“伝説”や“ストーリー”を提供できるかどうか…などなど、知名度を上げるには本人の実力以上にそうした二次的な要素が大きく関わってくるのです。

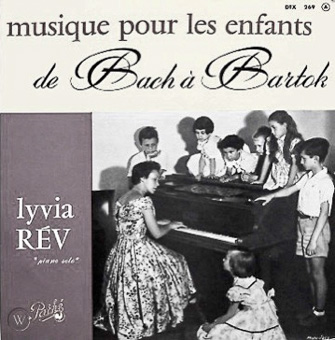

特に、今のようにグローバル化が進んでいなかったころ、世界には日本ではほとんど知られていない素晴らしい音楽家がたくさんいらっしゃいました。1916年にブダペストにお生まれになり、2年前に逝去されたリヴィア・レフ(リーヴィア・レーフとも)女史もそのおひとり。昨夜初めて彼女の演奏を聴いて、彼女の音が耳から離れなくなりました。

その演奏はとてもみずみずしい音たちに満ち、伸びやかで、誠実さに溢れ、ゆっくりめのテンポで奏でられるエレガントなフレージングは、聴くひとに温かく幸せな気持ちをもたらします。しかもそれは、彼女が93歳のときの演奏でした。

レコードジャケットに写っている彼女のヘアスタイルやワンピースがわたしを産む前の母の写真と、どこか似ているような気がして、ふと目に留まったのが彼女を知ったきっかけでした。そのアルバムの最後には、わたしがYouTubeで取り上げてきたバルトークの作品が並んでいたことにも、勝手にご縁を感じています。

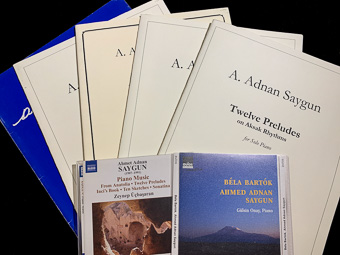

また、これもつい先だってのことなのですが、知人のある大学教授から、バルトークのトルコでの民謡収集の際、アシスタントを務めたアフメト・アドナン・サイグンというトルコの作曲家の譜面が届きました。サイグンはバルトークとともに民俗音楽の研究を行い、トルコとハンガリーの両方から表彰を受けている人物です。作風にはバルトークからの影響が色濃くみられますが、さらに現代的な手法が目立ちます。

譜面から音を拾ってみるとヨーロッパ的ともハンガリー的とも違うリズムやハーモニーが新鮮で面白く、時間を忘れそうになってしまいました。

半世紀以上も生きてきても、まだまだ未体験なことばかり。そしてこれだけ長くピアノという楽器と関わってきても、未知の素晴らしい語り手や作品との出会いの可能性は、数限りなく残っています。

毎日がありがたい(まさに“有り難い”)驚きと喜びに満ちていることに、感謝あるのみです。

ピアニストのひとり言 第969回

“間”の魔力

たとえば“…失調症“”…障害“という文字がつく心の病気の名前が増えはじめたのはいつ頃からでしょうか。そうしたものはバブルの崩壊やリーマンショックなどによって世の中が変わった直後ではなく、後からじわじわと現れてくるような気がします。

でも、人類は太古の昔から、心と身体はつながっていることを理解していましたし、対処法も持っていました。音楽もそのひとつ。

古代ローマでは音楽を“心の薬”として、治療に使っていたという記録が残っているそうです。その治療法とは、患者の胸に縦笛のような楽器を押し当て、その上で楽器を演奏するというもの。つまり、心胸の部分に直接音楽を届けたというのです。

そういえば薬という字は、草冠に音楽の“楽”と書きます。音楽に植物のチカラを加えると、“薬”になる…。あるいは単純に“楽になる草”ということかもしれません。何れにしても、アーユルヴェーダにも通ずるような理念です。

さて、楽器を美しく、しかも永きにわたって心地よく奏でるためには、身体の良い用い方をマスターすることが肝要です。最小限で最大限の効果を得るためには、①自然な姿勢と呼吸で、筋肉や関節をよくコーディネイトさせること(ヨガと同じ!)、②筋肉や骨格、関節のことを知ること、…などなど、音楽的霊感をのびやかに表現するために大切な力みの解放や、身体の動きについての基本を学ぶことが、日本ではなかなか難しかったりします。

はやく曲が弾けるようになりたい!難易度の高い曲を弾きたい!…といったチャレンジ精神・向上心旺盛な国民性が、皮肉なことに、一生の宝ものになるような身体の用い方の基礎を、じっくり時間をかけて習得することをじれったく感じさせてしまうのでしょうか。

良いテクニックのポイントとは、コントロールの精緻さだけではなく、良い音楽を奏でるための、心と身体のオーガナイズのあり方にあるような気がしています。それは同時に、身体の動き、思考、呼吸(氣)の三つを結びつけることでもあります。

ところで、六代目尾上菊五郎さんは、“間”には二つあって、学べる“間”と天性の“間(魔)”がある…と、話していらしたとか。

能楽も、落語も、日本舞踊も、伝統芸能には“間”が(そして禅画には“余白”が…)とても重要とされますが、日本の伝統芸能だけでなく演劇全般、フラメンコやインドの舞踊にとっても“間”がもたらす効果や影響力は絶大です。

多くの音楽家たちも、その“間”の魅力に迫りました。もちろんバルトークも。

例えば、バルトークの『14のバガテル』11番に出てくるような、4度音程が二つ重なってとなりにとなりに移動していくのを聴くと、自分が“異邦人”になったみたいな気持ちになりますが、それよりもはるかに身の置き場に困るのは、フェイントで訪れる音がない時間…つまり、“間”です。バルトークはこの作品で、小節と小節の間に8分休符や16分休符を書き込み、適切と思われる“間”を取るよう指示をしているのです。

その、バガテル11番を弾いていると、まるでバルトークに「君たちは、不思議な“音”と、音のない不思議な“間”の、どちらが気になる?」と、聞かれているような気持ちになります。

“間”ほど、雄弁で深い芸術的瞬間はないのではないか、と思わせる所以はどこにあるのでしょう。それは、人間にとって“呼吸”や“氣”は、心身に大きな影響を及ぼす、神がかったような力を持ちうるものだからではないでしょうか。

思いがけない“間”によって、人は“息をのむ”…つまり、そこで一時的に呼吸が乱れたり、リラックスしていた身体にストレスがかかります。でもそれが終わり、緊張が過ぎ去っていつもの呼吸や身体の状態に戻ると、改めてそれをありがたく受け止めます。

音楽には呼吸や氣を整えることと、それを意図的に乱すことの両方が可能です。人間はいつも一定の状態にあるわけではないので、楽しい時も苦しい時もそれを受け入れ、乗り越えていかなくてはなりません。音楽の緊張感、“間”には、そういった、生きるためにとても大切な魔力のようなものが含まれている。だから、音楽によって人は心身を整えることができるのではないか。

この頃、そんなことを考えています。

ピアニストのひとり言 第968回

毎日がバルトーク日和

YouTubeの自主制作番組【鈴木美奈子のバルトークチャンネル】 も、ついに最終月に入りました。番組で取り上げるバルトークの183曲の楽譜が、当初は常にピアノの上に山積みされていましたが、日を追うごとにそれが少なくなってほっとするやら寂しいやら。

今から約5か月前、それまでほとんど興味のなかった動画配信を一念発起して始めることにしたとき、目標を“半年間、毎日一曲”と決めました。

「なにも毎日じゃなくてもいいのでは?」「毎日なんて、見てもらえないのでは?」…そんな内なる声もあったのですが、なにぶんにも不器用なので、ある程度やらないと(やっても?)モノにならないことが分かっていたのと、継続して聴いていただくことから受け止めて頂けることがあるかもしれないと思ったのです。

それと、この種の音楽はある程度“聴き慣れる”ことで、俄然親しみが深まるということを自分自身体験していたということもあります。でも、何よりも、クラシック音楽や民俗音楽に馴染みがない方も、バルトークの、ジャンルや国境や民族を超えたオープンマインドでユニークな作品に触れることで、少しでも楽しい気持ちになってくださったら嬉しい??…という、思いからでした。

これほどたくさんのバルトークの作品を勉強したことは、今までの人生の中で初めてのことです。苦手にしていた連打や跳躍運動のテクニックも、たくさんの作品を弾くうちにだんだんコツがわかってきて、この歳にして(!)弾くのが楽になってきたのは嬉しい驚きです。何より、弾くことだけでなく、番組での解説のために様々な書物を改めて紐解いたり、自分なりに楽曲の分析を行ったりすることで、単に多くの練習を重ねること以上に豊かな、演奏のために大切な栄養を得ることができるとわかったのは、大きな財産です。

また、バルトークに影響を受けたアルゼンチンの作曲家ヒナステラのことや、彼らの作品に触発されたプログレッシブ・ロックバンドEL&P(エマーソン・レイク・アンド・パーマー)の話題になったときは、自分はクラシック音楽には縁がないと思っていたロック好きの友人が反応して、バルトークに興味を寄せ、彼の作品を面白く聴いてくれるようになったことも、ひそかに喜んでいます。

ところが、困ったことが起こりました。4月1日から9月30日まで、183日分183曲を選んだはずなのに、あろうことか数が合わない。弾きたいと思っていた曲が収まらないことが判明して“一日一曲”のはずが、たまに2曲になってしまっています。

脳のどこかに欠損?があるのか、普段から単純な計算ができなかったり、小さい頃から数を数えることが苦手なのです(サムネイルの通し番号もよく間違えていて、発覚するたび修正しています)。拍子を数えることは苦にならないのに、何が起こっているのやら。

「西洋人は虫の声を“音”としてとらえ、楽器の音や雑音と同じように右脳で聞くが、日本人は“言語”ととらえて左脳で聞く。だから、日本人は虫の声をいとも自然に“スイーッチョン”“オーシンツクツク”…などとオノマトペで表すことができるが、西洋人にはそれはできない。また、彼らは虫の声を雑音ととらえるため、そこに風流さを感じることはない」

先日、東京医科歯科大学の角田教授の研究による、そんな記事を読みました(角田教授によると、このような“聞き方”の特徴を持つのは、日本人とポリネシア人だけだということです)。ひょっとすると私は数字を“数”の概念ではなく“記号”のようなものとして、脳のどこか辺鄙なところで特殊なとらえ方をしてしまっているのかも知れません。

今日の動画を編集していたら「右手」と言うべきところを間違えて左手と言ってたりと、数字関係以外にもお恥ずかしいミスは多々あるのですが、それでも、周りの方の助けをいただきながら大きな迷惑をかけることなくここまで続けてこられたことには、感謝あるのみです。

さて、“バルトークチャンネル”最終月は、個性的でユニークな作品がめじろ押し。特に、来たる9月26日、バルトークの75回目の命日には、とっておきの作品をご紹介する予定です。

ここまできたら予定の全プログラムを敢行できるよう、体調と練習しすぎ(?)に注意しながら、最後まで走り抜けたいと思っています。

ピアニストのひとり言 第967回

non romantic beauty 夢より豊かなもの

4月1日から毎日更新し、いつのまにか150回を越えていた【鈴木美奈子のバルトークチャンネル】 。

地位の低い元彼に3年間“訓練させられた”けど

その後現れた大尉に乗り替えたわ

彼は私に立派な馬をプレゼントしてくれたの

神様!私、立派な馬に乗ってるの!

3年間、地位の低い男性に尽くしたけれど、4年目には高級車…もとい、“立派な鞍をつけた馬”をプレゼントしてくれるステイタスのあるお金持ちの恋人に、見事“乗りかえ”た、というちゃっかりした女性のこんな歌が登場したかと思えば、その次には打って変わって、恋人に、故郷に、後ろ髪引かれる思いで別れを告げる若者の、哀しくも美しい叙情歌が続く…という具合。毎回実に変化にとんでいて、演奏のみならず、元歌の歌詞やその背景の解説をしている身としては、目を白黒させる日々が続いています。

バルトークは、子供たちにも民謡の素晴らしさを伝えたいという気持ちから、この曲集に『子供のために』というタイトルをつけ、実際、小さな手の子どもも弾けるよう配慮をしています。しかしながら、その内容はいわゆる“子供向け”とは限りませんし(実際、子供の遊び歌はスロヴァキア編39曲中4曲のみ)、大人が歌っている歌詞を変えてもいません。

例えば、お金持ちに嫌悪を抱く貧農の心理。あるいは、親に内緒で許されぬ愛を育む男女。はたまた、前出の、甲斐性のある相手に乗りかえるしたたかな女性だったり、行きたくもない兵役にしぶしぶつく若者、娘を嫁に出す母親の心境などなど…。

時として出版社に“内容不適切なため掲載不可”とされるほど、彼らの本音が赤裸々に歌われる歌詞を容赦なく引用するバルトークの選曲に、あるいは「教育的に問題があるのでは?」「子どもの夢を奪うものでは?」といった所見が寄せられてきたかもしれません。

でも、バルトークは滅びゆく民謡のもつ“感傷的でない美しさ”を、ありのまま、後世に伝えることを選びました。“non romantic beauty(ありきたりの感傷や美しさによってではなく)”をキーワードに。

「現実を知ることより、夢(ロマン)が大切?うーん…夢より現実のほうがずっと豊かだと思うのだが。それに、子供はちゃんと彼らなりに理解できるものだよ」これらの作品を弾いていると、そんなバルトークの声が聞こえてくる気がします。「民謡(わらべうた)は、百姓の“学校”なんだよ」という、遠野のわらべ唄伝承者、菊池カメさんの声と一緒に。

そしてもう一つ、この頃よく聞こえる声があります。「カルカッタはあなたの周りにある」というマザー ・テレサの言葉です。彼女と出会った日本のある神父さんから「今の仕事をやめて、あなたのそばで働きたい」と言われたとき、彼女はそう答えたのです。マザー・テレサは、先進国の人々から「わたしもカルカッタに行って、あなたの手伝いがしたい」と言われるたび、そう答えてきたといいます。

バルトークは、このマザー ・テレサの言葉が意図することを、音楽を通して私たちに伝えたかったのではないかと思われてならないのです。

彼が採譜し、それに基づいて作曲したこれらの作品が素晴らしいのは、それがハンガリーやスロヴァキアの音楽だからという理由からだけではない。「あなたの国にも、素晴らしい民謡やわらべ唄があるはずです。今度はあなたがそれを私のように、あるいは私とは違う方法で、普遍的な音楽として再構築し、それを人々と分かちあうことをやってごらんなさい。私にとってのハンガリーやスロヴァキアの農民音楽がそうであったように、あなたが掬い上げ、向き合い、後世に残す価値のある音楽はあなたの周りにある。あなたの育った、あなたのいる場所に」そう、バルトークに言われているような気がして仕方ないのです。

non romantic beauty…現実が夢やロマンよりもっと豊かだとしたら、素敵だと思いませんか?アーティストが果たす究極の仕事とは、それを皆さんに提示し、全てがひとつにつながっていることを言葉以外の“なにか”で伝え、それを感じていただくことに他ならないような気がしています。

ピアニストのひとり言 第966回

2020年 特別な帰省

脳梗塞で倒れた母は驚異的な回復をみせ、入院生活わずか1週間で五月はじめに退院したものの、以来、父が心身ともに大きなダメージを受け、働きものの父にはとてもあり得ないような、無気力で鬱な気持ちに苛ませる日が続き、ついに大好きな畑仕事やお酒すら受け付けなくなってしまいました。

そこへきてのコロナ禍…。首都圏から地方へ家族が帰省するというだけで、近所や世間からの風当たりが強くなるという状況も鑑みて、父から「帰ってくるのはやめてくれ」と言われ続け、今年のお盆は帰省を諦めかけていましたが、すでに齢80を越えている両親…今度いつ会えるかと思うと、やるせなさで涙が溢れそうでした。

ところが、神さまが味方してくださいました。

3ヶ月経った頃、父に母もびっくりするほど気力が戻り、私を仙台から車で迎えに行くと言って、三日後に有言実行!母と仙台・八千代の往復ドライブを成し遂げ、帰省が叶ったのです。父は二日で750キロ以上を一人で運転するという偉業(!)を、つつがなく成し遂げました。

…とはいえ、警戒するに越したことはありません。高速道路では大きなサービスエリアに入ることも控え、食事はもっぱら車内で。仙台でも、外食にも温泉にも一切出かけず、必要なところのみ最小限の外出にとどめました。

それでも、故郷で家族と一緒に過ごせる時間を得られたのは何ものにも変えがたい幸せでした。一緒に懐かしい写真をながめながら当時の話にしばし花を咲かせたり、母と並んで台所にたったり…なんでもないことではあるのですが、1週間前までは叶わぬ夢だと思っていたことが今叶っているのだと思うとそのひとつひとつがありがたく、感謝の気持ちで胸がいっぱいになりました。

コロナ禍によって世界も社会も大きく翻弄され、私自身も仕事に支障をきたしていないと言ったら嘘になります。失ったものも少なくありませんが、視点を変えると、同じくらい得るものもあるような気がします。例えば、これまで当たり前だったことが特別に感じられたり、親しい人と過ごす時間がいっそう大切に思われてきたり。

そもそも、地球や宇宙を作ったのは私たち人間ではありません。意にそぐわないことが起こったからと言って悲観するだけではなく、現状を受け入れ、限られた環境や条件のもとでも感謝して淡々と日々を重ねていくことを心がけたほうが良いのではないでしょうか。

こんなに暑い日が続いているというのに、蝉たちは朝から勤勉に鳴き続け、地上での短い命を堂々とまっとうしています。仙台市郊外のある場所で出会った牛たちも、マイペースで文句の一つも言わず、なんとも悠然とした風情でした。オロオロしているのは人間だけ?…と思うと、彼らから見習うことがたくさんあるようにも思われてきます。

千葉に戻る前夜、実家の町内会によってささやかな花火が上がりました。そういえば、例年なら夏祭りが行われることになっている日でした。人が集まらないようにとの配慮から告知はせず、花火が打ち上げられたのは10分たらず。200〜300発ほどだったでしょうか。

それでも、ひとしきり打ち上げが続くとそこここの家から拍手が…。みなさんの姿は見えませんが、それだけに手のひらの醸す祝福が天使の拍手のように夜空に響き、どんな楽器の音よりもあたたかく感じられました。

人を慈しみ(愛しみ)、安らぎと充足で満たすのは、立派さや、高品質・高性能ではない。人生に本当に必要なものが、改めてわかったような気がしました。ありがたいことに、それが思っていたよりもずっとささやかなものである、ということにも。

大地と、自然と、人の心、手の温もりに寄り添って生きることの大切さを教えてもらった帰省になりました。

ピアニストのひとり言 第965回

追悼 レオン・フライシャー氏

我がアトリエ・アニマで皆さんにピアノを聴いていただく時や生徒さんに弾いてもらう時、少しでも気持ちの良い響きであって欲しいので年に2回は調律をしていただいています。やっと長かった梅雨も明けて湿度も落ち着きそうなので、早速調律師のかたに来ていただきました。

ここ数年お世話になっている、とても熱心な方です。その日は一日中調律・整音にかかりそうだったので、当日YouTubeにアップする動画は前日に撮っておきました。

“国中の弔いの鐘を鳴らしてください。世界中の皆さん、彼を弔ってください”…バルトークの『子供のために』第二巻に収められている“埋葬の歌”という、大切な人を失った女性の嘆きが歌われているスロヴァキア民謡がもととなっている作品です。

その録画を終えた直後、巨匠レオン・フライシャー氏が92歳で逝去された知らせを受けました。半月ほど前に、SNSに彼にバルトークの『15のハンガリー農民歌』をレッスンしていただいたことを書いたばかりでした。

とてもスケールの大きな演奏をなさる方でした。右手を故障された後も世界的な(かつ、もしかすると“世界初”の)“左手のピアニスト”として、また指揮者として、そしてもちろん、世界中から彼に憧れてやってくるたくさんの“ピアニストの卵”の育ての親としても、ご活躍されていました。

アメリカでレッスンを受けた時も、東京で再会した時も、その瞳は音楽への情熱に燃えるように輝いていらっしゃいました。新日本フィルと共演したラヴェルの『左手のためのピアノ協奏曲』の弾き振りは、全くもって圧巻でした。わたしは聴いている間ずっと、口を閉じることすら忘れていたのではないかしら。

熱風のような出だしのアコード…ものすごい情熱が豊かな音の暖気流となって、輝くような光を帯びて怒涛のようにステージから客席へと流れ込んできました。両手で弾いてもこんな音は出るものではない??という響きに、ホールが震えました。

そのとき、フライシャー氏は御歳70歳。驚異的だとしか言いようがありません。

終演後、数人の新日本フィルのメンバーと近くのお寿司屋さんで行われた打ち上げでは、ユージン・オーマンディやカザルスと演奏旅行した時のマル秘エピソードを茶目っ気たっぷりにお話くださったっけ。しかも、和やかに歓談している途中、ちょうど同じ時に来日していた超大物天才ピアニストのマルタ・アルゲリッチ女史がマネージャーさんと入店していらして、「おや、マルタ!」「あら、レオン!」と、お二人がお寿司屋さんで挨拶を交わし合うという、世界の二大ピアニストの信じられないほどゴージャスなツーショットを目の当たりにするという奇跡まで起こったのでした。

少しお酒が入った頃だったでしょうか、ふと「(ピアニストとして最盛期を迎えていた頃に、自分の)右手がだめになったのは、前世からのカルマからではないかと思うんだ。遠い先祖に、死刑執行人がいたと聞いたことがあるんだよ。彼はきっと、右手で人を殺めていた…」と、静かにおっしゃったのを、忘れられません。

バルトークのレッスンのあと、「お礼を差し上げたいのですが…」と申し出ると「それなら、これ(彼のためにコピーしたバルトークの楽譜)をもらってもいいかな?とっても良いトレードだと思うんだよ」と、ウインクしてくださったのも、大切な思い出です。

誰に対しても同じようにフレンドリーに接し、偉ぶったところの全くない、オープンマインドでとてつもなく大きな愛に溢れた方でした。氏からわけていただいた音楽愛と情熱は、わたしの中でこれからもずっと生き続けていくよう願っていますし、きっと生き続けていくと思っています。

ご冥福を心からお祈りいたします。

ピアニストのひとり言 第964回

“作る自分”が明けるとき

ミンミンゼミたちに再三にわたって急かされてもなお、なかなか明けなかった今年の梅雨ですが、ここ関東地方でも8月の声を聞いてようやく明けてくれました。まさに“明ける”…という言葉がふさわしい梅雨明けだとも言えるかもしれません。

“喪が明ける”、“松の内が明ける”、“夜が明ける”…どれも、“明ける”の代わりに“終わる”“過ぎる”などの言葉を使ったら、たとえ意味が通じたとしても伝えきれないニュアンスがあるように思います。

日本語はなんと豊かな言語でしょう。雲、雨、雪などの呼び名や種類も数え切れないほどありますし、色の名前も、解説したら一冊の百科事典になるくらいたくさんあります。時候の挨拶も季語も星の数ほどあります。言葉を大切にするという国民性は、江戸時代に文盲の子供が都市部ではほとんどいなかった、という高い識字率にも表れていますし、やはりこれも数え切れないほどたくさん伝えられてきた民謡やわらべ唄の存在にもつながっていきます。

幸運にも古くから文字というものはあったため、中世以前の文学も残され、私たちは古事記も万葉集も読むことができます。一方、同じようにその頃からあったであろう民謡やわらべ唄は、楽譜というものが存在していなかったため、残されませんでした。もっとも、音楽は口承で伝えられるのが常だったこともあって、楽譜があったとしても厳密には伝えきれない部分が大きいかもしれません。

こんなにも繊細で豊かな言葉がたくさんある日本のこと。民謡やわらべ唄も、地域や唄い手によってニュアンスに富んだ素晴らしいものがたくさんあったはずです。もちろん、残っているものもなくはないのですが、ほとんどが明治維新の後に編さんされ、ドレミによる音階の譜面に置き換えられていますし、なかには人気歌手たちによって、本来の歌い回しが聞き栄えのするよう変えられてしまったものも少なくありません。

中学生くらいまでは、自国の音楽にコンプレックスのようなものすら抱いていました。西洋の音楽はバッハもモーツァルトも心が洗われるような素晴らしさがあるのに、どうして民謡は地声で歌われるうえ、おかしなお囃子が入ったりするのだろう。どうしてお三味線の伴奏はどこかちぐはぐに聞こえるのだろう。どうして教科書に載っている日本の歌はどれも今ひとつ冴えなくて、心がときめくものがないのだろう…。

ところが、大学一年の時、NHKのあるラジオ番組で紹介された長野県の民謡を聞いた時、ひっくり返りそうになりました。確かディレクターの成沢玲子さんによる構成(制作)とナレーションだったと思います。音源はCDなどではなく、現地で収録したライブ録音のようで、かなりノイズが入っていました。もちろんお三味線の伴奏などないアカペラでうたわれ、こぶしの自然さ、体に染み渡るように滋味深い声、そしてまるで東ヨーロッパのペンタトニックのように魅力的な旋律…すべてが衝撃的でした。

それは、『のど自慢』などの音楽番組で耳にする民謡歌手によるものとは全く違うものでした。自分の国にこんなに素晴らしい音楽があったとは!しかも音楽を正式に学んでいない人によって作られ、長きにわたって歌い継がれてきたというのに、今、私たちはほとんどそんな“本物の”民謡を耳にする機会が与えられていないなんて…さらに、知らないまま滅びつつあるなんて、なんと悲しいことでしょう!

そのときの衝撃は私の中に潜在し続けています。その後もイタリアのカンツォーネやフランスのシャンソンよりも、ハンガリーのペンタトニック(日本と同じ五音音階)の民謡に心惹かれ続け、ハンガリーへの留学を決めた背景にはその影響があったと思います。

あれから30年以上の月日が経ち、毎日バルトークの番組(YouTube)を撮り編集をし続けているうちに、自分でも思いもしなかった“夢の種”がむくむく発芽してきました。それは、「こんなにバルトークによって書かれた民謡やわらべ唄による作品を勉強して発表しているのだから、今度はそこから学んだことを活かして日本の民謡をバルトークのようにピアノ作品にしてみたらどう?もし神様が味方してくださったら、今の人にその魅力を伝えることができるかも?」という、無謀な声の“そそのかし”によるものです。

とはいえ、作曲の勉強は大学時代に和声学をかじっただけ。そんな大それた事、とてもとても…と、その無謀な声に抵抗すると「何をいう。バルトークもシューベルトもチャイコフスキーも、ほとんど作曲は独学に近かったし、だからこそあんなに素晴らしい独自の作品が生まれたのを知っているでしょう?」と、やり込められる始末。

できるかできないかは踏み出してみないとわかりませんから、まずはやってみることになりそうです。その時、まだ出会ったことのない作り手としての自分の一面が、外に向けて“明ける”のかもしれません。

ピアニストのひとり言 第963回

“弾き歌い”人生初挑戦の巻

youtubeにアップした『15 のハンガリー農民歌』 フィナーレのプレイバックを聴いたら、フィナーレ最後のオクターブのところの調律があまりに狂っていて驚きました。もちろん弾きながらも気にはなっていたのですが、客観的に聴くと、改めて現実を突きつけられます。

ふと、思いました。ピアノという楽器には、真鍮のいかついフレームががっちり入っている。…にも関わらず、湿気でこんなにコンディションが狂ってしまう。ならば、生身の人間が環境や気圧の変化からうける影響の大きさはいかばかりか、と。

自分はというと、健康状態にはまったく無頓着。生活リズムは不規則だし、運動も睡眠も足りてない。健康診断も10年以上受けていないというズボラを重ねています。もう若くはないのだし、もうちょっと身体をいたわってあげないといけないかもしれません。

ところで、日本では世界的にも稀なほどたくさんのわらべ唄が、なんと平安時代や鎌倉時代から歌われていたといいます。その歌詞の内容は遊び歌、あやし歌だけではなくしつけや農作業のノウハウ、歴史的な史実、社会の変遷や生活の知恵や機転の利かせ方、さらには子作り(なんと夜這い歌まで!)に関するものにまで及び、学校に行けない子どもも唄でそれらを学んだといいます。

ケンカをふっかけるのも、相手にやり返すのも、仲直りも、歌…というぐあいです。そういえば、わたしが小さい頃は遊ぶのも歌、お友達を誘うのも歌、ドライブ中もずっと歌っていました。

「“他にもすることがたくさんあるのに…この子、早く寝てくれないかしら”という気持ちで(子守唄を)歌うと、その焦りが伝わって赤ちゃんは安心できず、なかなか眠らないもの。子守唄は、それを歌うことで母親の気持ちもが穏やかに落ち着くようになっているんです」

遠野のわらべ唄の伝承者、阿部ヤエさんは近くに住んでいた1886年生まれの菊池カメさんから、100を越える貴重なわらべ唄を継承しました。ヤエさんの記憶によると、わらべ唄が遠野で歌われ、子どもたちの遊びと共にあったのは1960年代までだったといいます。

わらべ唄はもともと日本の音楽教育とは無縁の存在でしたが、戦時教育・戦後教育の変化の中でも子どもたちの生活に生き続けていました。でも、生活様式が変わり、テレビの時代が来てアニメやCMソングが子どもたちを夢中にさせるようになると、わらべ唄は次第に歌われなくなっていきます。

健康ブーム、という言葉が流行したのは平成ではなくて昭和の時代だったでしょうか。特定の食べ物の効用を語る番組が高視聴率を獲得し、視聴者に強い影響を及ぼして取り上げられた食品が翌日売り切れになったり、サプリメントや栄養ドリンク、健康飲料がコンビニや駅のキオスクにすらズラリと並ぶようになりました。

バブル崩壊から一呼吸置いたころ、アレルギーや心身症といったものが市民権を得て、食品選びはさらに自然志向へとシフトしていきました。若い女性を中心にヴェジタリアンが増え、ワインにオーガニックという言葉を目にすることも増えました。

身体を気遣ってオーガニックや無農薬の食べ物…slow food…を身体に取りこむように、その土地に生まれ育まれてきた民謡やわらべ唄…slow song、soul song…を、もっと身体に取り入れてもいいのではないか。意味がよくわからなくても、歌ってみるとなんとなく気持ちが晴れたり、歳を重ねて意味が分かってくる楽しさがあったり…。歌は、そんな“瞑想”のようなものなのではないか。

…民俗音楽、農民音楽に触れるにつけ、わたしたち祖先が残してくれた“歌”という遺産に親しむ楽しみを人生に組み入れてみたい、と考えるようになりました。

【鈴木美奈子のバルトークチャンネル#116】 で、人生初の“弾き歌い”にチャレンジしました。バルトークがせっかく“ピアノを弾きながら歌うために”と書いた作品なので、上手に歌えなくてもオリジナルでご紹介したいと思いました。ただ、大学時代、声楽や合唱のレッスンを受けてはいたものの、歌うのは残念ながら得意ではありません。そこで、マイクはいつもの位置で、録音バランスはピアノ大きめ・声小さめに。聞き取りづらい歌詞を字幕でフォローし、ハンガリー語の歌詞は自分で訳しました。

「もっと歌を楽しもうよ」という呼びかけのつもりで挑戦しました。声がふらついたりしてはいますが、ご覧くださいましたら幸いです。

ピアニストのひとり言 第962回

貢献という幸福のために

昨日、5ヶ月ぶりに自宅での月例音楽講座MUSICAVITA を行いました。3月に行うはずだった第71 回目です。

テーマは、“豊かなるスロヴァキア民謡の世界”。ご近所の方にだけお声をかけ、半分以下の定員にして。ティータイムは、なし。その代わりに途中で休憩を入れ、空気の入れ替えも行いました。

通常どおりに人で溢れている場所もあるのに、コンサートに関しては、ブラボーの禁止(離れて座っていても)や、休憩中のおしゃべりを控えめに…などの規制があるのはすこし理不尽なのでは?…などとこぼしたくなりますが、いつの日かゲストになんの気掛かりもなく、心から生演奏を楽しんでいただけるようになることを祈るしかありません。ともあれ、ちいさくても音楽の集いが行え、生演奏を聴いていただけたのは、本当に嬉しいことでした。

音楽は有史以前からの人の営みのなかに溶け込み、人に寄り添ってきました。人々の生活のなかには、これまで当たり前のように生の音楽に触れるひとときがありました。この数ヶ月、当たり前だったことがそうではなくなってきているという現状に、違和感と不安を覚えています。

“わらべ唄は百姓(農民)の学問”。

遠野に伝わるわらべ唄の伝承者、阿部ヤヱさんのことが書かれた本から、ヤヱさんに唄を教えた菊池カメさんの、そんな言葉が心に飛び込んできました。

そこには、大人になるための教え…“性の教え”も含まれます。「人間にとって一番大事なことは、子を生んで子孫を増やすこと。恥ずかしいことではない」わらべ唄の“わらべ”は本来子どもだけではなく、すべての人を含むのだそうです。

バルトークがスロヴァキアの村で民俗音楽を収集していたとき、聞いている方が赤面しそうな歌詞の歌を、少女たちが「自然なことは、ちっともいやらしいことではない」と、伸び伸びとなんの迷いもなく歌うのを目の当たりにして、感動にも似た驚きを抱いたことを思い出しました。

「お侍が治めるようになって、思ってることを口に出して喋れなくなった。だども先祖の人たちは自分たちがこうして生きてきたとか、こうすれば人間らしく生きられるとか、後の人にも知ってほしいと考えて、わらべ唄に歴史とか生き方を隠して伝えるようになったんだど…」時に、土地の人にしかわからない言葉を使って時に、暗喩を仕込んで。

ところが、それらを隠す必要がない新たな世の中になったら、思いがけないことが起こります。人々が唄を伝えなくなったのです。

なぜ教えないのかと学校の教師に尋ねると、こんな返事が返ってきた、と、カメさんは目に涙を浮かべます。

「わらべ唄は卑しい唄だから、新しい時代にふさわしくない。教えれば子どもが悪くなる…そったなこといったど…」押し寄せる西洋化とグローバリズムに、その土地に伝えられてきた多くのわらべ唄や農民歌は、消えゆく運命を辿ります。

ハッとしました。バルトークが子供のために書いた作品で取り上げていた民謡の歌詞の赤裸々さやユーモア、時に残酷さも、すべて“歴史”や“生き方”、そして人との“つながり”を伝えるものです。

彼は「時間がない。早くしなければ。電気が通りラジオが聞けるようになれば、どこの村でも同じ流行歌しか歌われなくなってしまう」と危惧し、戦争の足音にやきもきしながら村を訪ね歩き、2721のハンガリーの旋律、約3500のルーマニアの旋律、約3000ものスロヴァキアの旋律を採譜しましたが、それもダイア一次世界大戦終結後1920年にトリアノン条約が交わされると、彼の望むところへの民俗音楽の旅は不可能になってしまいました。

カメさんが亡くなったのは、バルトークがこの世を去った2年後でした。

世の中はどこに向かっていくのでしょう。ただただ流れに任せるばかりではなく、世の中が向かおうとしている方向を注視し、責任感を持って、時には静かに抗うことも必要なのかもしれません。世の中に、小さくても確かな貢献をするという幸福のために。

ピアニストのひとり言

第961回 生命の尊厳

YouTube 【鈴木美奈子のバルトークチャンネル】 が100回目 を超えました。いつもご視聴くださっている皆さま、本当にありがとうございます。地味で代わり映えしないコンテンツではありますですが、これからも真心を込めて取り組んでまいります。これからもどうぞよろしくお付き合いくださいませ。

番組で取り上げているのは、これまで自分のレパートリーとしてステージに乗せて来た作品ばかりではありません。逆に、必ずしもステージなどにおいて“日の目”を浴びることが少ない作品にも光をあてたい…というのが、このチャンネルのコンセプトのひとつでもあります。

コンサートで弾くには聞き応えが足りないと思われるような小さな曲を取り上げ、通常なら一曲一曲についてはなかなかお話しできないような連作の作品をひとつずつ解説できるのは、こうした媒体ならではの強みなのではないかと考えたのです。

いざ弾いてみると、驚くことに、小さな子どもでも弾けるような譜面でも、ひとつひとつの音の意味や、一見なんでもないように思われるフレーズの歌い方などにもさまざまな可能性があることがわかり、弾く側の音楽的教養や感性、音楽に対して抱いている哲学や価値観のようなものが全て露呈してしまいかねないような恐ろしさすら感じています。

先日、バルトークの“スロヴァキアの若者の踊り”というタイトルの小品を取り上げました。『10のやさしいピアノ小品』 という作品集の中のひとつで、それこそ演奏会のステージはおろか、子どもの発表会で弾かれることも稀であろうと思われるような、ささやかな曲です。でも、一度弾いて以来愛おしさがつのり、心惹かれるものを感じる作品でしたので、いずれ紹介しよう、とチャンネルを始める当初から心に決めていました。

“ドードシ♭ ドードシ♭” …この曲の出だしを弾くとつい、手塚治虫さん原作のアニメ『海のトリトン』の主題歌が浮かぶのです。“水平線の終わりには 虹の橋があるのだろう”という、あの歌の出だしと、同じ音で同じリズムなのです。

『海のトリトン』という作品が気になって、電子書籍で初めて原作を少し“立ち読み”したら、テレビで見ていたものは(テレビアニメにはよくあることですが)原作とはかなり違っていたようです。トリトンは、髪の色も原作では緑ではありませんし、テレビアニメでは13歳という設定だったそうですが、原作では人魚少女ピピ子と結婚し、子どもも産まれます。

自分の子供が想定外の“卵”という姿で生まれて来たことに腹を立て、妻のピピ子を怒鳴ってしまったトリトンに、「あなたも卵で生まれて来たのですよ」と諭すイルカのルカ。トリトンの感情や彼が取ってしまった行動に、マイノリティーに対する偏見をもつ人々や、レイシズムに走る人々の姿が重なります。さらに、子どもの世話は「女がするもの」というトリトンに、ルカは「子育ては男性も協力するものですよ。例えばこの魚は口の中に入れて育てます」のように、と優しく教えます。

でも、何といってもこの作品の大きな軸になっているのは、エゴイスティックな人間による環境(海洋)汚染問題です。ポセイドン族は、海を汚染して憚らない人間に業を煮やし、トリトン族と結託してしたくもない戦いを挑むことを考え始めるのです。全部は読んでいないので、どんな結末になるのかは存じませんが、これが今から半世紀以上前…1969年発表の作品というのには、驚きです。

つい最近、買い物帰りに、アスファルトに落ちていた一センチ半ほどの虫の死骸を、たくさんの蟻たちが一生懸命に運んでいるのを見ました。死を無駄にしまいと、仲間と懸命に力を合わせている姿は、感動的ですらありました。彼らはなんと慎ましやかに、そして強かに生きているのでしょう。小さな生物の大きな尊厳を、見せつけられた思いでした。

「ゴミ(再利用できないもの、利用価値のないもの)を出すのは人間だけですね」つい最近、大人の生徒さんのレッスンでそんなお話をしたところでした。「そうですね。他の生き物は土に還るか他のもののために命を捧げるか…ゴミにはなりませんね」「そういえば、烏も雀もこんなにたくさん飛んでいるのに、アスファルトに落ちているのを見たことありませんよね。それどころか、死骸を見たことすらない。彼らはいったいどこで土に還っているのでしょう」「貝殻だって、立派な石灰肥料になりますしね」

…と、書いていたら父からLINEでサザエの素描画が送られて来ました。この頃、こんな小さなシンクロが増えている気がします。

ピアニストのひとり言

第960回 アートの効用

4月1日から9月末までの半年間、4〜6分の番組のなかで毎日一曲ずつナビゲートする予定の【鈴木美奈子のバルトークチャンネル】 も3ヶ月が経ち、折り返しに入りました。そんな“節目”にあたる7月1日は、バルトークの曲ではなく、バルトークが愛奏していたドメニコ・スカルラッティ の曲をご紹介しました。

前日に、どのテイクを採用したらいいかを相談するため、母に何通りかの演奏を聴き比べてもらいました。曲名も作曲家も知らされなかった母は、的確なアドバイスをくれたのち、「かわいい曲ね。バルトークと近い時代の作曲家なの?」…いやいや、あのバッハやヘンデルと同じ1685年生まれのスカルラッティの曲よ、と答えると、電話の向こうから「えええー⁉︎バッハと作風が全然違うー‼︎」という驚愕の声が聞こえました。

無理もありません。スカルラッティはナポリ生まれで、40代からは71歳で亡くなるまでスペインで暮らしていた人です。同年代とはいえ、バッハやヘンデルといったドイツ系の作曲家とは音楽に対する理念も美学も、まったく違うものを持っていました。

実はバロックやルネサンス時代の音楽がとても好きで、真剣に取り組もうと、チェンバロをオーダーメイドして、日々古典調律にも精を出していた時期がありました。そのあまりの奥深さに「これはピアノと両立できるものではない」と諦め、結局は手放してしまいましたが、オーダーして作っていただいた美しいチェンバロ(次頁写真)を所持していた時は、楽しかったです。

いろんな楽器と通奏低音で遊んだり、仙台フィルの皆さんとバッハのブランデンブルク協奏曲第5番をご一緒したり、好きなように装飾音をアレンジしてクープランやラモーを弾いたり…。

チェンバロだと、ピアノでは難しいと感じていたパッセージがとても楽に弾けて…ああ、やはりこの曲はこの楽器のために書かれたのだわ、と実感したのでした。なんといっても、自分の楽器をコンサート会場に持ち込めるという気分よさ‼︎(持ち運ぶには大きく、長さは230センチもありましたが)しかも、お客様が「綺麗な楽器ですね」と、寄ってきてくださって、休憩や終演後の時間にはお話がはずむのです。

何よりチェンバロのアクション(構造)とタッチを毎日体験できたことは、ピアノを弾く上でも大きな財産になりました。

さて、1907年のこと。ハンガリーに、シュテフィ・ゲイエルという才能溢れる美しいヴァイオリニストがいました。彼女に熱い恋心を寄せていたバルトークはレ→ファ♯→ラ→ド♯ (d-fis-a-cis) の四つの音を彼女の“おしるし”…ライトモティーフ…として、オープニングにこの四つの音が優しく奏でられるヴァイオリン協奏曲第1番を書き上げ、彼女に捧げました。

ピアノにもシュテフィのモティーフが使われた作品があることを、バルトークチャンネルでその曲集を取り上げるまで、知りませんでした。それは『10のやさしいピアノ小品』というタイトルなのですが、1曲目の前に“献呈”というタイトルのついたこの4つの音の“シュテフィのモティーフ”ではじまる小さな曲が、配置されています(つまり、それを入れると全11曲)。

その中から、やはりシュテフィの四つの音がひそんでいる“夜明け”という作品を取り上げました。シンプルにも、複雑にも、神秘的にも、ロマンチックにも、きこえます。切ないような、戸惑っているような気持ちの揺らぎと、刻一刻と明るさを増す迷いのない太陽のひかり…。二人の関係の破綻による危機的な状況によって生まれたとも言われている、意味深な作品です。

ところで、4月末に脳梗塞で倒れた母は回復したものの、それ以来父は食欲も体重も体力も落ち、元気がなくなってしまったといいます。何か新しいことをやってみては?という母の提案でつい先日、スマホデビューしたようです。そして「素描でも描いてみたら?」と母に言われるまま描いたものを、初“写メ”して、“LINE”で送ってくれました。

もともと絵が大好きで、海外を旅して美術館巡りを楽しんできた父。「絵をみると、作品から画家の強いエネルギーを受け取るからか、魂を動かされるせいか、独特の疲れを感じる」…なんて言っていたっけ。

かつて、チェンバロという楽器が、まるで一人のアーティストのように私にバロック音楽の奏法やタッチついて教えてくれました。芸術家は時として恋人の存在からも創作意欲を刺激され、そうして出来上がった作品はまるで連鎖のように、それを聴く人、観る人を元気付けます。父も、このコロナ禍で気持ちが下がっている方々も、アートに触れることで元気を取り戻してくれますよう、願ってやみません。

ピアニストのひとり言 第959回

魂の命は、終わらない

今の時期のような雨の降りかたを“しとしと”と、初めて言いあらわしたのは、どんな人だったのでしょう。多くのオノマトペ(擬音語)を持つ日本。最近できたものをいれずにざっと数えても、その数は5000語ほどにのぼるとか。日本人は、私たちが思っている以上に、リズムや語感に敏感なセンスを持つ民族なのかもしれません。

西洋音階が入ってくる前は、音階の種類も豊富でした。日本にはまた、音程が取れないようにわざわざ笛の中に“のど”と呼ばれる仕掛けが施された、世界にも類をみないとんでもなくユニークで不思議な“能管”という笛もあります。これは中国などの影響から離れ、日本独自の発想によって生まれた“音程の概念を壊し、打楽器的・霊的な響きを醸す”ことができる楽器。まさに“幽玄”をそのまま音にしたような楽器です。実はこのところ、その能管を吹いてみたくてむずむずしています。

不思議といえば、ルーマニア北部マラムレシュのサプンツァという場所に“陽気なお墓”と言われている墓地があります。お墓なのに陽気だなんて不思議ですが、それにはちゃんと納得の“わけ”があるのです。墓標はカラフルな木彫りで作られ、しかも亡き人にちなんだレリーフが絵のように彫られていて、その方を偲ぶメッセージが添えられているのです。メディアで紹介されて以来、世界中から注目と観光客を集め、いまではルーマニア屈指の観光スポットになっているとか…。

キリスト教が入って来る前からの風習や、土着の信仰、死生観が息づいているトランシルヴァニアやマラムレシュといった土地では、動物の死も人間の死も魂の終焉を意味するのではなく、次のステージに新たな命をつなげる一つのステップのようなものとして、受け止められているのかもしれません。

さて、梅雨の晴れ間の土曜日。暑さを避け、午後から田んぼの草取りに出かけました。1カ月前の田植えの時から、鴨たちがぐっと大きく成長していてびっくり!

「鴨ちゃん、鴨ちゃん」と呼ぶと「なあに?ごはん?」と口々に言いながら(そう聞こえる)、いそいそとそばに来てくれます。のどかに仲間と会話しながら田んぼを縦横無尽に散歩する鴨たちや、林にこだまするウグイス、カエルたちの鳴き声を聞きながら、2時間ほど草取り作業にいそしみました。

オーナーさんによると、鴨たちは間もなく田んぼでの役目を終え、人間の身体に入ってその栄養となる、という“第二の役目”を果たすのだそうです。農民にとって、作物も家畜も人生の多くの時間をかけて関わり、生命を見守り続けやがてそれが自らの糧となる、分身のようなものなのかもしれません。

土は太陽の恵みを得て作物を実らせ、小さな虫たちを育み、それを食べて命をつなぐ小動物を人が食べ、生きる。食べものを体に取り込むこととは、太陽や土と、一体となることなのだ、と、改めて実感しました。

バルトークは素足で土の上を歩くのが好きだったそうです。だからというわけではないのですが、前回に続いてまたも友人に水田専用の長靴を借りるというのも気が咎められたので、今回は初めて素足で作業をしました。

人肌の温かさの水田の水

踏みしめるたび脚先を包んでくれる泥土の優しさ

この母なる土の中には、いったいどれだけの微生物や

生き物の死骸が溶けこんでいるのでしょう

私たちが生きるために普段当たり前のように口にしているものは、なんと壮大で壮絶な命のリレーを繰り返してきていることか。

暑くも寒くもない花曇りという天候にも恵まれたこともあり、農作業のもたらす喜びの豊かさを、改めて噛みしめました。そして、農耕民族だった私たちの祖先が生命の循環というものを常に身近に感じ、理屈ではなく心の深いところで尊いものとしてとらえていたことから、自然に“お盆”や“供養”といったことを行うようになったのかもしれない、と、ぼんやり思ったのでした。

ピアニストのひとり言 第958回

スピーチレス(speechless)はプライスレス(priceless)!

『言葉とは何?』…ハンガリーで音楽を学んだ者なら誰もが知ってるルーマニア出身のハンガリーの作曲家,ジョルジュ・クルターク氏の作品タイトルです。

晩年失語症に苦しんだ、ノーベル賞作家で詩人のサミュエル・ベケットの最後の文章「言葉とはなに」をもとに、交通事故によって失語症に苦しんでいた歌い手モニョーク・イルディコーにインスピレーションを得て生まれました。歌い手は呻くように囁き、唸り、あるいは叫び、もがきながら、途切れ途切れに心のうちを吐露します。

“美しいメロディーを立派に歌いあげ、愛に満ちたメッセージを伝え、慣れ親しんだ“感動”を共有するだけが音楽ではない

それは、喜びだけでなく痛みも分かちあい、たとえメロディーや言葉を奪われても、目と目で心を通わせあえるもの”。

その作品を初めてハンガリーで聴いた時、そんな、音楽のもつ霊的な力に震えながら、脳すら経由せず身体に染み込むセンシュアルな“感覚”の世界を、ひとり彷徨っているような気持ちになりました。

さて、先日和菓子職人のともちゃんが遊びにきてくれました。お手製の美味しいものがいっぱい詰まったリュックを持って。「明日、スリランカカレーを試食してもらえる?」一昨日連絡を取り合ううち、そんな展開になったのです。そんな魅力的なオファー、断るわけがありません。

スリランカ料理といえば、モルディブフィッシュ。その鰹節的フレーバーに合うものはなにかしら…と、箸休めに大根のココナッツオイル炒めとローストポークのアミューズを作って、待つことしばし。

6時頃、颯爽と到着したともちゃんは、リュックからおもむろにお菓子の道具を次々に取り出して、「和菓子作ってみない?」と、またも意外な急展開??テーブルには、あっという間にお道具や餡子が並びました。こういうサプライズ、大好きです。

がしかし、まったくの初心者であるわたしに、いきなり和菓子製造技能士一級の課題でもある“はさみ菊”を作ってみましょう、と告げ、動揺している私におかまいなしにてきぱきとデモンストレーションに入るともちゃん。鮮やかな手捌きをみるにつけ、自分にできる気がしません。ほどなくして、ともちゃん作の美しい菊の花が完成。

そして、指南してもらいながら真似て作ったはずなのに、わたしはなぜかアーティチョークが出来あがりました(哀しいかな、緑色の餡子だったこともあって余計にそう見えます)。

お菓子づくりとそのお味を堪能したあとは、いよいよシェフともちゃんのスリランカディナー。アルミのインド製ランチボックスには、クートゥーやダール、チャトニなど麗しいミールスがずらり。しかも、自分の菜園で採れた新鮮な野菜やハーブまで!二人でパパドも焼いて、ビールで乾杯。美味しくないわけがありません。すべてのお料理が至福でした。

和菓子教室を主宰してもいるともちゃんは、これまでもベトナムやインドでも和菓子の作り方やその良さを伝えてきました。しかも、英語もヒンドゥー語も使わずに!曰く、「言葉はわからなくても、動作は見てもらえればわかるし、餡子の優しさ

は触ってもらえばわかる。美味しさや楽しさは一緒に食べれば伝わる。」

彼女は二人の立派なご子息を育て上げたシングルマザー。数年前にステージ4の癌を患い、今も転移が続いて治療をしているのですが、彼女ほど心からのパワフルな笑顔で、一瞬にして周りを明るくしまう人を私は知りません。癌治療につきまとう様々な悩みやそれとの向き合い方、病気との付き合い方については、個人のブログで伝えてくれているのですが、それがなぜか30秒に一回は吹き出してしまうほど楽しいのです。

これからの人生の展望や、あんなことこんなこと…。ディープな話もとことんできる友人と過ごす、こんな“ささやかだけどプライスレスなひととき”は、まさに言葉で言い表すことができない(speechless)ほど素晴らしい、人生の喜びです。

あっという間に夜はふけて、ともちゃんは終電ギリギリの時間に風のように去っていきました。いつもありがとう、ともちゃん。

ピアニストのひとり言 第957回

“聴く”郷土料理

バルトークが民俗音楽に基づいて作曲した作品を聴いてくださった方から、「日本の民謡やわらべうたみたいですね」というご感想をいただくと、とても嬉しくなります。

ハンガリーやルーマニアに限らず、各国の民俗音楽を知るほどに、日本とも共通する部分があることに驚き、親しみを募らせています。民俗音楽は、レストランの豪華な食事ではないかもしれませんが、地産地消の、旬の食材による愛情たっぷりの郷土料理みたいだと感じています(もちろんその中には、家族の幸せと健康を願ってこしらえられる、家庭料理も含まれます)。

毎日食べても飽きることがなく、食べるほどに身も心も健やかになる…そんな、郷土料理を想いながら弾いています。弾いていると、“民俗音楽”というより“郷土音楽”と呼びたくなるくらいです。

子どもの頃にどんなものに触れ、どんなものを聴いたかは、何を食べてきたかと同じくらい大きなことと言われています。この頃の子どもたちはアレルギーを持っていることも多く、親御さんは彼らに与える食べるものにはとても注意を払っているのを見受けます。でも、食べるものだけでなく、聴くものや歌うものにも同じように気持ちをむけてくださったら…と、思うことがあります。

例えばアニメソングや英語の歌、流行りのものだけでなく、おばあちゃんやおじいちゃんが子どもの頃に歌ったり、遊んだりしていたわらべ歌なども、もう少し子どもたちに触れさせてあげたら…と。それらには間違いなく、昔から伝わる料理や梅干し、お漬物のように心の故郷として、人生の支えになるものがあると感じるのです。

バラの花や、金箔の施されたティーカップだけが美しいのではない。地を這う虫たちや、野に咲くアザミにも、土を練って焼いただけの素朴な器にも、同じように尊さや生命の輝きを感じることができるような感性や、弱者に優しい眼差しを向けることができる思いやり。それらの大切さ、尊さが、そうした音楽をとおして、言葉を超えたメッセージとして受け取れるのではないでしょうか。

ところで、バルトークは、子どもたちに、そんな郷土に育まれてきた音楽のエッセンスを最良の形で届けようとし続けた人でもありました。私のYouTubeの番組【鈴木美奈子のバルトークチャンネル】で、今ご紹介しているピアノ曲集『ルーマニアのコリンダ』も、そうです。一方で、ピアニストがコンサートで弾いても聴き栄えがするよう、曲によってはコンサートパフォーマンス版も添えてくださっています。

ショパンもシューベルトもベートーヴェンも大好きですが、わたしにとってバルトークは特別な存在。畏れ多いことを承知で言うと、自分の音楽芸術に寄せる思いと、いちばん近しいものを感じるのです。

それは、彼が“西洋芸術こそが至高のものである”といわんばかりの当時の音楽家や評論家たち、世間の価値観に対し、人類共通の言語である民俗音楽のエッセンスをもって風穴を開けようとしたことや、アジア起源とする自らのアイデンティティーを真っ直ぐに見据え、それを掘り下げた真摯な姿勢に感銘を受け、敬服しているから。

そしてなにより「民俗音楽によって、地球の全民族を兄弟たらしめたい」という彼の夢に、強く共感を覚えるからです。

この原稿を書いている現在、バルトークチャンネルは75回目の収録を終えています。この番組でご紹介したいバルトークのピアノ作品を数えてみたら、あと100曲ほどがリストに登りました。地道にコツコツ…というのが案外性分に合っているようですので、できるところまで続けていけたらと願っています。

生演奏での演奏を聴いていただけないのは、アーティストとしてもどかしく、とても寂しいことですが、どんな媒体を通してであれ、ほんの少しでもバルトークの遺志を伝えるお手伝いができたら、これにまさる喜びはありません。

ピアニストのひとり言 第956回

花に誘われて

6月の花、というとアジサイが思い浮かびます。初めて訪れた異国ハンガリーで、ピンクの西洋アジサイがたくさん咲いているのを見かけ、それが日本の花だと思っていたわたしは驚きました。青いアジサイも大好きですが、ピンクの西洋アジサイをみるとハンガリーを思い出します

「緊急時には非常通路として使うため、ベランダにものを置かないように」管理組合によってそのように決められているマンションに住んでいるので、プランターで花を育てる楽しみはほとんど得られなのですが、かろうじてエアコンの室外機の上に鉢を二つだけ置いています。そのうちの一つが、ピンクのアジサイ。昨年買ったものが冬を越し、やっと蕾をつけました。日に日に色づいてくるのを見るのが、朝の楽しみになっています。

それにしても、つぼみって自由です。向いている方向も、開き加減も、大きさもまちまち…でも、みんな開花を目前にワクワクしているように見えます。

子どもたちって、“つぼみ”みたいです。つぼみが伸び伸びと開花し、やがて思いやりの実を実らせますように…と願いながら彼らを見守ることができるのは、とても幸せなことです。

そして、「むかし、むかし…」という枕詞は、民話のつぼみ。ステレオタイプのハッピーエンドや、起承転結が用意されているとは限らないのが人生であるように、民話もさまざまです。

翌日の【鈴木美奈子のバルトークチャンネル】 は、“むかし、むかし…”というタイトルの作品を弾くことにしました。実際の民謡に基づいて書かれたものではないのに、まるで少し不思議で少し怖い?民話を聞いているような、懐かしさに包まれるような小さな曲です。

民話探訪家の小野和子さんがおっしゃった“つぶやきのような、ため息のような、傷口のような、”そんな民話の横顔をほんの少しでもお伝えできたら、と思いながら弾きました。

その三日後のこと。珍しくとても早い時間に目が覚めたのでベランダに出てみると、ベフェンスの前の通路にびっしりとドクダミが咲いていました。陽が昇りきる前の、光の焦点があっていないようなふんわりとした空の下、濃い緑の葉に浮かび上がる朝露に濡れた純白のドクダミの姿は神秘的で、もしそれと知っていなかったとしても何か秘められた薬効があると感じられるのではないだろうか、と思いました。

10以上の薬効があると言われているドクダミ。ふと、「トルコ人に傷つけられたコウノトリの脚を、ハンガリー人の男の子が治したんだよ。笛と太鼓と、葦のヴァイオリンで…」という、太古からのエネルギーを感じさせるシャーマニズム的な歌詞にもとづいて書かれたバルトークの作品『笛と太鼓で』が、頭に浮かびました。そのときのドクダミの姿が、まさに、この歌詞のように秘められたパワーを放っているように見えたのです。

そこで、急遽その日の【鈴木美奈子のバルトークチャンネル】の演奏曲目を予定変更。『笛と太鼓で』 を収録しました。力強くもミステリアスで、聴くものにとても鮮烈なインパクトを与える曲です。このような気まぐれも、好きなように自分のペースで撮っているからこそ許されることです。

“自然体”という言葉はどうも手垢がつきすぎてしまっているようであまり好きではないのですが、いっけん現代的な響きも、西洋芸術的ではないように聞こえる変拍子も、地声で力強く歌う独特の歌唱法も、ちょっと先入観を取り払って自然体で身構えずに触れてみると、案外楽しめるものだと思います。それどころか、これまで「立派な音楽とは、美しい音楽とは、こういうものだと理解しなさい」と習ってきたものではないものに心が揺さぶられる体験から、えも言われぬ開放感を味わえるかもしれません。

大地と、生きとし生けるものものに根ざして生まれ、人々によって育まれてきた民俗音楽への思慕と憧憬は、ますます募るばかりです。望むらくは、民俗音楽の楽しさを共感してくださる仲間が増えますことを。

ピアニストのひとり言 第955回

必要としている人のために

好きなピアニストはたくさんいるのですが、「こんな演奏家になりたい」と密かに想いを寄せているのは、あのタイタニック号の甲板で、救命ボートに飛び乗るゲストのために楽器を演奏し続けた楽員の方々です。最年少のメンバーは21歳。最年長のリーダーが33歳。どんなにか恐ろしかったことでしょう。

リーダーは救命胴衣すらつけず、いつもの服装で、傾く船にあわせ立ち位置をずらしつつ演奏を続けたたそうです。パニックになった人々の叫び声のなかで、彼らが最後に演奏したのは『主よ、みもとに近づかん』という賛美歌でした。ヴァイオリンを抱えたままの姿で、発見された遺体もあったそうです。最後まで仲間と音楽を奏で、楽器とともにこと切れた彼らに、尊敬と憧れの両方の気持ちを抱いています

緊急事態宣言が出される少し前の4月1日から、毎日バルトークの配信を続け二ヶ月が経ちます。何か少しでも“誰か”の役に立てることがあるとしたら、どんなことだろう?…と自問自答したすえ、始めたことでした。

先日、YouTube用動画の収録のあと散歩していたら、あるお宅で庭に見上げるほどのバラの大木がたくさんの花を咲かせていました。ちょうど外に出て花びらをお掃除していたご主人さまに、思わず「うわぁ…見事ですね!」と声をかけたら、「ありがとうございます。そろそろ散り始めてしまいましたが…道路に散らばって迷惑をかけてしまって」と、とても控えめなお応えでした。

「これはポンポネッラ。強くてよく育つんですよ」カップ咲きの美しい色のバラの写真を撮らせていただいて、ほくほくして帰りました。

また別の日のこと。YouTubeでバルトークの“夜想曲”を聴いてくださったすてきなヴァイオリニストの方が、「今日の曲の雰囲気のバラはこれでしょうか…」と、シックな色のバラの写真をコメントに添えてくださいました。

翌日のYouTubeにアップロードする動画を撮り終えた直後にその投稿を見つけたのですが、写真のバラの色が、その時着ていたブラウスとまったく同じで、びっくり!

こんなシンクロを楽しませていただいたり、海外の視聴者の方からのコメントに励まされたり…。“何か少しでもお役に立てることができるように”と始めた動画配信ですが、私の方が皆さんに励まされています。

緊急事態解除はひとつの区切りですが、気づいたら“午前中にYouTubeの収録、夜は編集”というのがすっかり生活のリズムになっています。離れていてお会いすることが難しい方や、これからしばらく続くであろう“with コロナ”時代、コンサートで生演奏に触れていただく機会を持つことがはばかられるなか、本意とは言えませんがこのような形で演奏をお届けできるのは、私にとって大きな支えになっています。

「スマートフォンで録音しても、どのみち弱音も強音もリミッターではねられてしまうし、微細なピアノの音色や表情など伝えられるわけがない。生演奏でこそ伝えられるクラシック音楽独特の機微を、YouTubeのように圧縮されたデータで、しかもタブレットなどの端末で聴く方に伝えるためには、それなりの“加工”もできないといけないのに、自分にはそんな技術もない」以前の自分はそんなふうに斜に構え、はなから駄目と決めつけていたところがありました。

でも、コロナ禍を経験し“命の危険にさらされ、最悪のコンディションにあっても最後まで音楽を必要としている人のために楽器を奏で続けた彼らこそが、本当の演奏家と言えるのではないか”と、思うようになりました。たとえ本意ではない方法でも、人に音楽を届ける手段があることをありがいたと考えられるようになったことに、心から感謝しています。

たとえ民族や言語が違っていても、人は、みんな同じように豊かな感情や愛を胸に、精一杯生きていることを感じていただけたら…そして、少しでも元気をお届けできましたら本望です。これからも、どうぞよろしくお願いいたします。

ピアニストのひとり言 第954回

不確実性を生きている

トルコ語、アラビア語を身につけ、ハンガリーとアジアとの関わりに心を寄せていたバルトーク。彼の『子供のために』第1巻ラストの“豚飼いの踊り”を編集し終えた翌日、晴れわたる空のした、千葉県某所の素晴らしい水田で念願だった田植えデビューを果たしました。

指導してくださったツネさんは、まだ“有機栽培”という言葉すら知られていなかった40年以上も前から無農薬栽培をはじめ、自らロシアのダーチャまで飛んでいって農業を学んだ方です。私が田植えをさせていただいた水田も、カルガモたちが虫を食べて、農薬なしで美味しいお米が育つようサポートくれます。

ツネさんに苗の持ち方、指の動かし方、植え方などを細かく伝授していただいて、いよいよ手植え本番。陽が高くなるにつれ、だんだん暖かくなる足元の水温を感じながら、青空に見守られ、輝くような日の光を浴び、カエルやシジュウカラ、カルガモたちやうぐいすの鳴き声だけが聞こえる夢のような静けさのなか、ひたすらに腰を曲げ、ぬかるんだ大地に苗を植え続けます。

初めはぎこちなかった稲を持つ手も、慣れてくると自然に動くようになりました。大地にお辞儀をして苗を持つ指をそこに差し込み、「どうか実りますように」と願いながらひと束ひと束植えながら、これはもしかしたら良い瞑想効果が得られるかも知れないわ、などという考えがふと頭に浮かびましたが、それはある思いによってすぐにかき消されました。

「瞑想するよりも歌いたい」と思ったのです。

こうして作業をしながら、苗を植えるリズム、テンポに合わせて仲間と歌をうたったら、労働の辛さや疲れも和らぐでしょうし、さぞ気持ちがいいことでしょう。ぬかるんだ田から足を引き抜くときには注意と力が要ります。お隣の人とペースを合わせるのにも、歌は格好のツールです。バランスを崩さないよう動きを整えるのにちょうどいい少し重めのテンポの歌が、かつては自然に生まれ、人々によって歌われてきたのでしょう。

浅かったり固かったりする地面。場所によって水が深くなったり浅くなったりしますし、水温も驚くほど違います。自然は画一的でもまっすぐでもありません。オタマジャクシやカエルたちに挨拶しながら、同じ生き物として失礼のないよう、迷惑をかけないよう、慎ましく生きていくことを考えなくては…と、心から思いました。

朝7時に迎えに来ていただいて、現地で身繕いしてツネさんのレクチャーを受け、作業を開始したのは10時近くだったでしょうか。途中、美味しいおむすびとお惣菜の昼食をとって、終わったのは14時過ぎ。暑さで顔が火照るようでしたし、慣れない作業で終わる頃には腰もかなり重くなっていましたが、不思議に嫌な疲労感はなく、気持ちはとても晴れやかでした。

田植えは終わりましたが、稲の成長はこれから。ときおり草取りをしながら秋の実りを待ちますが、順調に実りが得られるとは限りません。いつ何時、想定外の台風に見舞われるかわかりませんし、日照りが酷すぎたりその反対だったりと、毎年一定の収穫が約束されるということはないのです。

“私たちたちは、そもそも不確実性のなかに生きている。予断を許さないこの不確実性こそが、私たちが持つ真の力に息吹きを与えるのです”

田植えから五日ほどたったある日のこと。ひょんなことから目にした、アメリカのある女性著述家の言葉にハッとしました。

心臓の鼓動がつねに一定ではないように、この世の中に一定のものは、ありません。なにが起こるかわからないけれど、確実に何かが起ころうとしている…。苦しみつつも、いまそんな時代に生きていることを、素晴らしいことと受け止めていけたらと思っています。

小さな生き物たちと共存し、大地に顔を近づけて労働し実りを得る農民の姿に感動し、彼らを心からリスペクトしていたバルトークの気持ちが、ほんの少し分かったような気がしました。

ピアニストのひとり言 第953回

“あと語り”をするということ

先日、翻訳家の知人を通してある民話採集家のかたを知りました。ババールシリーズの翻訳も手がけていらっしゃる、仙台在住の児童文学者で翻訳家でもいらっしゃる小野和子さんです。

半世紀以上、宮城を中心に東北の各地を民話を求めて訪ね歩く「民話採訪」を続けていらっしゃる小野さん。民話とその語り手を切り離せないものと考え、「民話を聞くことは、語る人の元を訪れること」という思いを込めて民話採取を「採訪」と呼んでいらっしゃいます。

さっそく小野さんの著『みちのく民話の深い森』を読みはじめ、ハッとしました。“(民話は)作者もなくいつ生まれたのかもわかりません。ずっと語り継がれてきた、人々の喜びや悲しみ、慰めや苦悩などを、まるでとろ火で煮詰めるように味付けされた話たちの群れなのです”。折しもその前日にアップしたYouTube【鈴木美奈子のバルトークチャンネル】のなかで、民謡の“味付け”という言葉を使ったばかりでした。

小野さんの書かれた民話を読んでみると、バルトークをがっかりさせた“内容不適切につき掲載不可”にされそうな、おおらかで伸びやかな(なぜか下品さはないのです)“シ◯ネタ”がわんさか!ああ、バルトークの書いた、出版社から印刷を拒否されたあの歌詞は、きっとこんな内容だったのだわ、と、ほぼ確信。謎が溶けました。

そればかりではありません。成り立ちといい内容といい人々との距離といい、お国言葉(土地独特のリズムやアクセント)で語られるところといい、民話と民謡の共通性のなんと大きいことか。民謡は音で奏でられる民話なのかもしれませんし、民話は言葉で語られる民謡なのかも知れません。

さまざまな“味付け”ゆえに、ちょっと聞いただけでは何を言ってるのか首をかしげたくなる…という民話の特性をふまえ、小野さんは語りに加えて民話にまつわるエピソードをあわせて紹介なさっていて、それを「あと語り」と呼んでいます。

まさに、わたしがバルトークチャンネルのなかで作品と一緒にお伝えしたいのは、その「あと語り」。なんだか偉大な師匠に出会ったような、ようやく親鳥に巡り合えた雛のような気持ちになりました。

「農家の方が語った今も忘れられない言葉があります。(3.11の)原発事故で、福島では放射能が落ちた田んぼでは、もうその年のお米を作れないことはご存知なのに、やっぱり田んぼに水を張ったと。今年もツバメが来るだろう、巣作りの土が要るだろうと仰ったのです。ご自分が大変厳しい状況にある時にツバメのことを思う。あの時、東北の自然の中で暮らす方々の言葉を聞けなかったら、私は、あのまま人間不信に陥っていただろうと思います」

その小野さんとの対談の中での、JT生命誌研究館名誉館長で理学博士の中村桂子さんの話に、心を揺さぶられました。美しさ、清らかさ、愛…どんな言葉も陳腐に思われるほど、その方にとっては当たり前の判断ゆえの行動だったのでしょう。

つねに、他の生き物とともに生きてきた農夫のまっすぐな視線は自らの幸せ、利益にだけ向けられてはいません。人間はこんなにも優しく高潔になりうるものなのか、とわたしもまた、希望をいただきました。

自然や他の生き物に依存しながら

わたしたちは生きている

そのことを、日に日に強く感じるようになっています。

ピアニストのひとり言 第952回

Weniger ist mehr(少ない、は、より多い)

3〜4日に一度の“外出(散歩)の日”が、目下の楽しみです。3日ぶりだと木々の緑も「こんなに?」と驚くほど変わっています。

近所の公園ではたくさんの睡蓮が咲き、池の片隅にひっそりと咲くキショウブの姿も見られました。

冬の間葉っぱを落とし、ミニマムな枯れ木の姿になって、春には新しい生命を謳歌する落葉樹は、究極の『断捨離』名人です。日光を浴びるため枝を伸ばす木々に、水や養分を得るため深く根を張って、泥水のなかでも花を咲かせる睡蓮たち。…彼らはそうやってなりふりかまわず生き抜いているからこそ、美しいのですね。

“自然の姿は、命のストーリーの造形”ふと、そんなことが頭に浮かびました。農民音楽、民俗音楽に惹かれるのは、そこにそれらと同じような息吹を感じるからかもしれません。そこに、人と土と、雨と風のにおいがするからかもしれません。それは、どんなに長く厳しい冬であろうと、それに耐えながら春の到来をたくましく待つ故郷の人々の姿とも重なります。

かつて木綿や絹の着用が禁じられていた極寒の青森県で、麻布の粗い目を塞ぎ、生地を少しでも厚くして寒さをしのごうという農民の知恵から生まれた刺し子刺繍『こぎん刺し』を初めてみたとき、その美しさに涙が出るほど感動しました。外で働く夫が少しでも暖かくなるように…という妻の願いは、その目をどこまでも細かく細かくしていきました。

農民のこうした手仕事は、商業を目的としていません。必要なものを、それを必要とする大切な人のために、手間をおしまず、たっぷりの時間と愛情をそそいで作り上げます。バルトークのいうように、必ずしも豊かではない農村に、手作業による驚くほど美しいものが生まれているのです。

宮城県は、学校はまだだとはいえ、飲食店、映画館、大学、図書館など約3万カ所が、緊事態解除対象になりました。故郷のみんなが少しでもホッとしているかと思うと、我がことのように嬉しくなります。解除対象にならなかった他の地域も首都圏の私たちも、1日も早い終息に向けて一歩一歩、心をひとつに努めていくしかありません。

ドイツでは、訪問者・従業員の安全や新しい順路の見直し・確保だけでなく、館のコンセプトまで見直すことで、世界で最も早い美術館、博物館の再開を果たしました。それは“Weniger ist mehr(少ない、は、より多い)”という理念。わたしもとても好きな言葉です。

わたしたちには、無限の想像力や可能性と、限りある時間や生命力の両方が与えられています。

限りあるものをどう楽しむか。慈しむか。

何を大切にして、生きていくか。

一瞬一瞬がそんな選択の積み重ねならば、わたしたちの日々は限りなくアーティスティックだと言えるかもしれません。

“何をして、何をしないか”…その判断に、私たちの叡智が試されている気がします。

ピアニストのひとり言 第951回

長かった一週間

いつも元気!がトレードマークだった仙台の母が脳梗塞で倒れ、集中治療室に入ったまま面会謝絶が続きました。折しも、YouTubeの収録で“母が娘を想う歌”と、それにまつわる“大切な人へのハンガリー語の呼びかけ”のお話を収録し、編集が終わった直後に父から連絡が入りました。

コロナ禍のご時世、迂闊に故郷に帰ることもままなりません。幸い仙台在住の妹夫婦は医学系が専門ですし、弟も仙台市内にいるので、母の治療方針や父のことは彼らに託し、あとは祈るしかありませんでした。故郷が遠くに感じられ、あの3.11以来の胸騒ぎを覚えました。

その三日後のこと。YouTubeのバルトークチャンネル第30回目を記念しての番外編として、バルトークの『アレグロ・バルバロ』の録音を終えたとき、妹から短いメッセージと写真が届きました。「パパから、ママからの手紙を見せてもらったので送るね」母が病室で書いたと思しきメモ書きには、こうありました。

“パパへ。手紙ありがとう。嬉しくて涙が出てしまった。子供たちにもすごく心配かけてしまったネ。

世話にならないように…というのが私達のモットーだったのに。

これからは更に充分気をつけて平穏な日々を、パパと仲良く過ごしたいと痛感しています。

日常生活は完全介護で、優しい先生、美人の看護師さんに守られて、何不自由ない生活です。

食事はものすごくまずいけど…”

面会謝絶が続き、家族とも手紙のやり取りしかできない状況のなか、いつもどおりの母の筆跡をみてどんなに安心したことか。同時に、ご心配、お励ましくださった皆様への感謝の気持ちがあふれ出てきました。

それからさらに3日が経ち、母は異例の速さで退院しました。父から聞いた経緯から妹が所見したとおり、リスクもありましたが、発見が早かったためアルテプラーゼ(rt-PA)が投与できたことが大きかったようです。後遺症も残らないとのことでした。

それにしても、入院3日後に「家に残している夫が心配で心配で…どうか一週間で退院させてください」と主治医の先生に懇願したという、母のド根性には脱帽です。

果たして母はすべての検査(知能テストを含む)とリハビリをほぼ満点スコアでクリアし、晴れて最短でのスピード退院となったのでした。(*退院当日までの面会謝絶は、病院のコロナ禍対策のためだったそうです)

曰く、「(前夜は)明日退院と思うと嬉しくて、4時半まで眠れなかったわー!」母よ、あなたはどこまでテンション高いのですか。「だって、パパからの手紙がすごいラブレターで…」

母を退院へと駆り立てたのは、いったいどんな手紙だったのか。興味津々でみせてもらいましたが、書かれていたことというのは、母の書いたメモをみて母の回復に驚いたことと、子供たちにそれを伝えたら喜んでいた、ということ。そして、「これからも二人で頑張ろう」という言葉くらい。

「え?これが“すごいラブレター”なの?…」ちょっと拍子抜けしてしまいましたが、考えてみたら何よりの言葉です。

その父は、電話では平静を装っていましたが、食べ物がほとんど喉を通らず、わずか一週間の間にずいぶん痩せてしまったそうです。でも、母が鼻歌を歌いながら作る美味しい手料理で、すぐに体重も復活することでしょう!

こうして、実家には1週間ぶりに平穏な日々が戻ってきたようです。いいえ、“戻ってきた”というよりも、これから今までとは違った、一段と心穏やかで掛け替えのない日々が“はじまる”のかもしれません。

ピアニストのひとり言 第950回

“違い”はひとつに

ピアニストになっていなかったら、ネイチャーガイドか自然保護の仕事にたずさわりたかったです。自然から学びを得て、自然と人間の調和と幸せな共存をめざし、それらをゲストや仲間とシェアできたらどんなに幸せでしょう!

それを、音楽活動をとおして行うことが、いまの私の夢です。

それぞれの土地に息づく民俗音楽は、わたしにとって音楽における“自然”“大地”のようなものです。

民俗音楽をそのまま民俗楽器で演奏するのではなく、あえてピアノという媒体をとおしてそのエッセンスを芸術的な構成と分析によってより洗練させ、それをまるで匠の手による民芸品のように持続可能で普遍的なものにしていく。

…そんなバルトークの試みは、何のためだったのか。

彼は「民俗音楽のような“野蛮”で“非文化的”なものに芸術性を求めるとは!」という周囲のお偉い方々からのバッシングと不理解に屈することなく、孤高を貫きました。

彼は、どんな苦境も歌と音楽で乗り越えてきた農民たちによって、生まれ、育まれてきた音楽を、過酷な時代もたくましく生き抜く“処方箋”として、私たちに手渡そうとしたのです。

人と人

人と自然

人と音楽

それらが結びつけば、どんなことだって乗り越えられる!

近くの人を、地域の文化を、民俗の智慧を尊び、愛しましょう。そして、違うものもていねいに受け入れあいましょう。なぜなら、“違い”を掘りさげると、ひとつにつながるのだから。

わたしがバルトークチャンネルを始めることを決意したのは、彼のそんな呼びかけが聞こえたからでした。

あなたがハンガリー人ではないからこそ、異文化を受け入れるようと努め、その姿を伝えることに意味が生まれるのだから、と、その声は言いました。

世の中がコロナに侵されることがなかったら、受け止めることができなかったメッセージかもしれません。

バルトークが目指したのは、ただ絶滅寸前だった自国の民謡を残すことよりも、もっと奥深い…世界のどこであれ人々と自然の営みはつながっていることを、伝えることでした。

あらゆる外出を自粛していますが、3日に一度だけ散歩を許しています。今日がその日。木々から、草花から音楽のアプローチを教わってまいりました。

皆さまが、お健やかな毎日をお過ごしくださいますように。

ピアニストのひとり言 第949回

苦境を生き抜くすべは農民に学べ

YouTubeの番組“鈴木美奈子のバルトークチャンネル”を始動させて、約半月が経ちました。現在のところ、順調に毎日更新しています。バルトークによる民謡やわらべうたを素材とした作品ばかりを取り上げているので、ご覧になる方が飽きることのないよう、同じようなものが続かないように、毎日の献立を考えるような気持ちで毎回楽しみながら選曲しています。

これまで何度も演奏してきた作品も、解説と演奏がインターネットに上がり、それが残るとなると迂闊なことはできません。改めて楽譜や文献を調べ直したり、ハンガリー語の解説や元歌の歌詞を読み解いたり…。まるで音大生に戻ったような気持ちを味わっています。これも、普段に比べて自由に使える時間が増えたことのご利益でしょう。

番組ではここしばらく、全部で40曲からなる『子供のために』第1巻を順不同で取り上げているのですが、農民や子供達によって生まれ、歌い継がれている曲の、何と生き生きとした表情にあふれていることか!悲劇だろうが、冴えない冗談だろうが、面白そうなネタなら何でも歌にしてしまえ、と言わんばかりで、知れば知るほど可笑しくなってしまいます。

バルトークの息子ペーテルが編纂したこの曲集の楽譜には、元になっている民謡の歌詞が巻末に紹介されているのですが、おや?と目を疑うような箇所がいくつかあるのです。いくつかの曲は記載がない代わりに、なんと、“内容が不適切なため、掲載不可”という記述がされているのです。

どんな歌詞なのか実に気になりますが、記載がないのだから詳しい内容については知る由もない…と、思って諦めていたのですが、バルトークが“そのような”歌に出会った時の戸惑いについては、最近入手したやはりペーター・バルトーク氏の文献を読んだところ、それがどのようなものであったかが“かなり”見えてきました。それは、バルトーク自身による次のような記述からも、想像することができると思います。

「…一般的に女たちこそが、そうした歌の最も熟達した所有者なのです。16、7歳の娘たちでさえもが、そうした信じがたいまでにあけすけな歌詞の歌を、最も自然に、およそ淑女ぶることなく私に歌ってくれたものでした。このような時に、聴衆の間にくすくす笑いが起こったのはもちろんのことです。しかし農民たちは。はっきりと『自然なことは決していやらしいことではない』という考え方を支持しています」(『バルトーク音楽論集』岩城肇訳 御茶の水書房)

一方、中世封建時代から伝わる、両親に認められない男女の恋愛の悲劇を綴ったバラードは、涙を誘うほどドラマティックな内容のものも少なくありませんが、それを歌うことで当時の人々に想いを馳せたり、恵まれているとは言えない境遇にある自らを慰めたのかもしれません。楽しい時には、“不適切”な言葉や表現が恥ずかしげもなく登場する歌で羽目をはずすもよし、「10リットルも酒を飲んで、犬のようになっちまった」などといった酒の歌で豪快に“うさ晴らし”するもよし。彼らにとって、歌は生きるための活力源だったのではないでしょうか。

彼はまた、「農民たちの間には、他民族に対する憎しみの一片も見いだせません。(中略)農民たちを支配しているものは、まさに平和です。他民族に対する憎しみを広めているのは、他でもなく上層階級の人々だけなのです」と、敬意をもって語っています。

それにしても、このような民謡も知らん顔して?子供向けの教材に使ってしまうバルトークのおちゃめなこと。いいえ、どんな時代にも、どんな状況にもたくましく“音楽”の力で生き抜いてきた農民たちのたくましさこそを、彼は子供たちに伝えたかったのかもしれません。

毎日数分…お好きな時間に、アクセスしていただけます。バルトークと私、鈴木美奈子の小さなサミットへの皆様のご参加を、心からお待ちしております。

ピアニストのひとり言 第948回

こよなき幸せ

緊急事態宣言が発令され、さぞ戦々恐々とするかと思いきや、スーパーマーケットはいつものように買い物客でにぎわい、ランニングする人、お友だちと連れ立って歩く若者たちなど、“いつもの”光景がみられることにホッとするやら不安になるやら。

ただ、我々個人事業者はあまり呑気なことを言っていられません。この一ヶ月、収入が激減、もしくはゼロになったという同業者も少なくありません。私自身はというと、芸術家は安定した地位につき、割りのいい仕事に恵まれることを望むものではないと豪語?して生きてきましたし、そもそもあまりたくさんの仕事をこなしている方でもないのでさほど精神的な打撃は大きくないのですが、従業員を抱えているようなところや個人経営の飲食店などは本当に大変だと思います。

まさに、こらえどきです。でも、我慢と忍耐を強いられ、先の見えない暗澹たる気持ちに襲われがちなこんな時は、人々の言動に普段以上に気持ちが翻弄されやすくなるのではないでしょうか。こんな時、気をつけたいのは、他人や自分と異なる考え方を持つ人を必要以上に非難しないこと。人間には悪者を揶揄して自分を正当化することで、恐怖やストレスを回避しようとする本能があるそうなのです。

古くからある仏典を紐解くと、実にすべての心得、教えがそこに網羅されているように感じます。最古の仏典のひとつ、『スッタニパータ』に、“こよなき幸せ”についての節があります。いくつかを抜粋してみます。

「諸々の愚者に親しまないで、諸々の賢者に親しみ、尊敬すべき人々を敬うこと、これがこよなき幸せである」

「父母につかえること、妻子を愛し護ること、仕事に秩序あり混乱せぬこと、これがこよなき幸せである」

「尊敬と謙遜と満足と感謝と適切な時に教えを聞くこと、これがこよなき幸せである」

「世俗のことがらに触れても、その人の心が動揺せず、憂いなく、汚れを離れ、安穏であること、これがこよなき幸せである」

ブッダの言葉はなんともありがたいもので、読んでいるだけで心の中がすっきり整ってくるような気持ちになります。でも、先日、ある方から思いがけず、ブッダの言葉にも負けないほどありがたい幸せを頂きました。

ここから徒歩2分のところに住んでいらっしゃる、70代の生徒のYさん。緊急事態宣言が発令された翌日、病院通いをしているご自身を鑑みて、私の体を案じて今日はレッスンを欠席します、という連絡が入りました。「そうですか。私は、レッスンにいらしていただくのはいつでも大歓迎なんですよ。でも、ご判断はお任せします。どうぞご無理はなさらないでくださいね」と答えると、Yさんは少し声が明るくなって「そうおっしゃっていただいて嬉しいです。家族に相談してみてもいいですか?」

しばらくして、家族からお許しが出たので約束の時間にお伺いさせていただきます、という電話が入りました。アトリエにいらっしゃったYさんは、マスクの上からも目が柔らかく微笑んでいるのが見て取れました。「まずは主人に相談したんです。そうしたら“家からどこよりも近所なんだし、いいじゃないか。先生がそうおっしゃるなら行ってきなさい”って。そして、息子にも話したら“お母さんは毎日たくさんの薬を飲んでいるけど、ピアノのレッスンはお母さんの何よりの薬じゃないか。行っておいでよ”と優しく送り出してくれて。いい家族に恵まれて…私、こんなに幸せだったんですね。今日はいい日です」

途中で声を詰まらせながら、Yさんはこう話してくださいました。なんて嬉しいことでしょう!私は、マスクをしていて助かったわ、と思いました。胸が詰まると涙が溢れるよりも先に鼻が赤くなって、泣きべそがすぐにバレてしまうのですもの。

Yさんは、「嬉しい気持ちのおすそ分けです」と、ベランダのプランターから、芝桜をプリンの空き瓶に活けて持ってきてくださいました。小さな花たちを眺めながら、音楽を続けてきてよかった、“こよなき幸せ”とはこういうことだわ、と、しみじみ思いました。Yさんとご家族の皆さんがこれからも睦まじく、健やかでありますように。

ピアニストのひとり言 第947回

YouTubeはじめました

「演奏は、たとえどんなに小さな場所であろうと、ピアノのコンディションや音響が整ってなかろうと、高級なオーディオ機器やヘッドフォンなどから聞こえてくる音よりも“生”がいいに決まっている。ましてや、20世紀初頭までのクラシック音楽は機械によって“再生”されることを前提として作られていないのだから」

そう、信じてきましたし今でもそう思っています。ですから、ささやかなスペースとはいえ拙宅のアトリエはまさに私の“お城”。聴きに来てくださる方が5人でも10人でもいらっしゃるならば、いつでもプライベートなコンサートを開いて生演奏を楽しんでいただきたいと願っています。

このように“人”に演奏を聴いてもらうことが何よりも好きなピアニストにとって、人と音楽を囲む“集い”や“接触”を断たれるというのは息が詰まるような苦しみであり、生きる意味すら霞んでしまうほどに虚しくなってしまうということを、今の状況を体験しながらひしひしと感じています。もともとインドア派でしたから、一日中家にこもって本を読むのも音楽に触れるのも楽しいことであるはずなのですが、やはり人は人との関わりの中で“生きている”実感を得るのだ、ということを改めて実感しています。

かく言う私は、オーディオだけでなくパソコンや端末のアプリケーションの使い方にも疎い、自他共に認めるアナログ人間ですが、このところずっと、ある知人の話が気になっていました。それは「フリーランスのスペシャリストにとって、世の中に自分の仕事の紹介や、自分の専門をいかして人の役に立つ情報をネット配信することはとても大切なタスク。これからそのニーズはますます高まっていくはず」というものです。「YouTubeは自分の空いた時間を使ってプレゼンテーションを構成し、世の中の不特定の人と繋がることができるツール。使ってみる価値はあると思います」

実は、YouTubeというものに対しては小さからぬ抵抗がありました。どんなアーカイブ映像や歴史的な演奏にもたちどころにアクセスできるという、夢のように便利なところがある反面、もし、知らない作品を“好ましくない”演奏で聴いてしまったら、その演奏に、というよりもその作品に対して、よくない印象が植えつけられてしまうという危険も潜んでいるからです。それに、デジタル処理による無機質な音の振動から受けとるものは、生演奏を聴いたときの心がときめくような、揺さぶられるような、ギュウ〜ッと締め付けられるような感動とはほど遠く、まさに“別もの”。少なくともクラシック音楽には適さないと思っていました。

でも、いよいよこのような状況になると、そんな悠長なことも言っていられません。あるカフェのご主人は「珈琲屋にとって、一番のサービスは店を“開けて”いること」お客さんが来ても来なくても、諸々を整えて“開けて”いることなんだ、と話していましたが、それを置き換えるなら「演奏家にとって一番のサービスは、“演奏する”こと」。弾いて伝えるのが私たちの仕事。おひとりでも聴いてくださる方があるならば、たとえデジタル化され圧縮された音でも、何もせず悶々とくすぶっているよりよほど有意義です。

かくして、YouTubeをスタートさせました。機材はというと“自撮り棒”すらなく、家にあった譜面台にポンとスマホを置いて撮影するという簡素さです。内臓カメラと内臓マイクのみなので音もあまり良くないのですが、「どうせ“生音”にはかなわないし。デジタルだし。圧縮されちゃうし。しかもスマホやイヤホンで聴くものだし」と、気にしていません(*いえ、もう少し気にした方がいいとは思っているのですが、かといって何を用意したらいいのかもわからないので)。

タイトル、番組名など何も考えもせずに始めてしまい、まるで草食動物の赤ちゃんがやっと立ち上がったときのようにモタモタ、ヨロヨロと何ともたよりない発動ですが、編集が下手でも始めは当たり前。何事も“継続は力”、しばらく続けていくつもりです。

番組タイトルは“鈴木美奈子のバルトークチャンネル”にしました。バルトークの作品の中から、彼が自ら採集した農民音楽に基づいて書かれた作品を中心に取り上げます。

マニアックでコアなテーマですが、それだけにひとりでも多くの方がご覧くださったら喜びもひとしお。心が折れないよう、あまり自分を追い込まずに取り組んでいこうと思っております。ご覧くださいましたら嬉しいです。そして、もし「よかった」と思ってくださったら、チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします!

ピアニストのひとり言 第946回

酸いも甘いも春疾風

先週の日曜日、お友だちからお誘いをいただいて、愛車のマウンテンバイクで久しぶりに新川・印旛サイクリングロードを40キロ越えライド。一目千本桜として名高い河津桜並木、ソメイヨシノの古木、花桃、キレンギョウやユキヤナギ…。新緑や花々を愛でつつ、ときおりウグイスの鳴く川沿いのサイクリングロードをひた走り、佐倉の“ふるさと広場”へ向かいました。

ここに設置されているオランダ風車は、成田空港と都内を結ぶ電車からも見ることができます。建材は全てオランダから運ばれ、日本で組み立てられました。当時の佐倉藩主、堀田正睦が蘭学を積極的に取り入れたことからオランダとの関係が育まれ、両国の文化交流は現在まで続いています。かつては本国では、風車の羽根の位置・角度で、お祝いや葬いごとなど、いろいろなメッセージを集落の方々に伝えていたそうです。

売店のテラスで、甘酒をいただきながら、友人の作ってくれた雑穀入りのおむすびを頬張ります。風に揺られる川沿いの菜の花を愛でつつ、心地よい有酸素運動の後にいただくおむすびの美味しいこと!これぞ人生の喜びです。

“ふるさと広場”は、春はチューリップ、夏はひまわり、秋にはコスモスが一面に咲く大好きな場所なのですが、この日は何しろものすごい強風で、チューリップ畑は砂嵐。風車も、今まで聞いたこともないほどの轟音と、見たこともないほどの高速で回転しています。風の強さをそのまま音に置き換えたようなギシギシという音は、迫力満点!風車守りの方曰く、「回せるギリギリです。これ以上風が強くなったら、止めないといけません」

ふと、我に帰りました。風車の羽根も?げそうなこの春疾風(はるはやて)のなか、自転車を走らせて帰らないといけないのです。しかも、友人は体に合わせてフレームをオーダーメイドした、タイヤの細さ2センチ、重さ8キロ弱のレース用軽量ロードバイクですが、私のバイクは通常のマウンテンバイクよりも太い、ブルドーザーのようなタイヤの重量級。果たして家まで帰り着くことができるのでしょうか。

風によろよろしながらも、途中の休憩スポット道の駅に到着。思いのほかたくさんの人たちで年末の朝市さながら大賑わいでした。お野菜もお餅も売れに売れていて、午前中だったのにすでに自家製のお餅や有精卵などは売り切れ。「美味しいコーヒーが飲みたいね」せめてドリップしてくれる自販機でもあれば…、とキョロキョロしていたら、なんと人気の自家焙煎店がテントを出しているではありませんか!メニューはコロンビア、ブラジルなどストレートのみ。マスターが一杯一杯、丁寧にドリップしてくださいました。

さて。美味しいコーヒーで生気を取り戻し、さらに強くなった向かい風に向かってひたすらペダルを踏みます。「川沿いって、いいわね」「バリのアユン川でラフティング(川下り)をしたなぁ」「バリはビーチよりも山(ウブドゥ)が好き」「私も!」はじめは走りながら会話を交わしていたのですが、やがて私はスローダウン。彼女の後ろ姿は、あっという間に遥か彼方へ豆粒のように小さくなってしました。

しばらく走り続けると、前方に自転車を降りて待っていると思しき彼女のシルエットが見えてきました。何人かの人と話しているようです。驚くことに、バリの民族衣装に身を包んだバリニーズ(バリの人)の青年たちでした。「バリの方たちですって!ここで働いているそうよ」さっきのコーヒーといい、あまりのタイミングにびっくり。荒れ狂う風の音、咲き乱れる花々、川面の煌めき、バリの民族衣装の青年…全てがファンタジーに包まれているようで、まるで黒澤映画の中にいるような不思議な感覚に陥りました。

壮絶な砂ぼこりをあびて、よろよろと帰宅。ちょっとしたサバイバルライドでしたが翌日も翌々日も筋肉痛はなく、そのかわり体が清められたような爽快感がありました。

果実は、甘いだけでなく酸味や香り、渋味があるからこそ美味しいもの。人生も、様々な感覚、感情が混在するからこそ、生きる実感と味わいがあるのですね。今、世界中が大変な事態を迎えていますが、人類が気持ちをひとつにしてこれを乗り越え、お互いを思い合いながら良き方向への歩みを進めていけるよう、願ってやみません。

ピアニストのひとり言 第945回

私たちは、ひとつ

危機にまもりたまえと願うのではなく

困難をおそれることのないようにと

わたしは祈ります

心が苦しみ痛むとき

むしろ慰めではなく

その苦しみに打ち勝てますように

わたしをすくいたまえと

祈るのではありません

耐える力を持ちつづけられますように

(内山眞理子訳 タゴール詩集『ギータンジャリ』より)

こんな時に不謹慎かもしれませんが、世界中で、同じウィルスによってどの国で何人の方が亡くなった、という報道を聞くたび「ああ、地球はつながっているのだ」と、改めて実感します。海を隔てようと、遠く離れていようと、私たちはひとつなのだ、運命共同体なのだ、と。

そして、人々が外出を控えるようになってこの方、中国の上空やヴェニスの運河の水質の汚染がどんどん改善しているということからも、神様が私たちに“何か”を教え諭そうとしているように感じるのは私だけでしょうか。

テレワークという言葉もすっかり市民権を得て、お客様のいないコンサートやイベント会場からのストリーミング配信も、今や珍しくなくなりつつあります。ニューヨークの名門ジュリアード音楽院も、スカイプなどを使ったビデオレッスンをすでに始めています。リアルタイムのほか、生徒が送った演奏の動画に対して教師がコメントするケースもあるようです。

何れにしても、この状況下でできる最良の方法が選択されているのだと思います。でも、一方で「文明の利器を使って対応することだけでなく、この状況から何を学び、何を変えていくべきか」という、もっと長期的で根源的な解決への道が、問われているような気がするのです。それは、環境改善や地域コミュニティーの充実など、地球に生きる私たちみんなが一丸となって、長いスパンを見据えて取り組まなければならないことなのではないでしょうか。

今日はイラン暦の元旦。新春をお花たちとお祝いしたくて、遅めの昼食をとった後、お気に入りのコースを散歩しました。やや強い風に揺れながら咲き誇る花たちは、「元気出して!」と応援歌を歌ってくれているようでした。鳥のさえずり、子供たちのはしゃぐ声、風にさざめく木々、キラキラ輝く水面…そんな、不穏なウィルスの影など払拭してしまうような心地良さから去りがたく、太陽の方を向いてベンチに座って、陽に焼けるのも気にせずタゴールの詩集を楽しみました。

地球はつながっている…太陽の下で自然の営みに触れていると、特に強くそう感じます。人と人の縁(えにし)のありがたさも、テレワークやスカイプではなく、直接対面し、互いの眼を見て微笑みをかわしあってこそ、心から感じることができます。1日も早く“日常の”生活が戻ってくることを、祈らずにいられません。

世界は、ひとつ。苦しみに打ち勝ち、耐える力を得るためにも、私たちは今、「私は」をいう主語を「私たち」に置きかえ、非難よりも慈愛の心をもって、この危機を乗り越えていくことが求められているように思われて仕方ありません。

ピアニストのひとり言 第944回

恐れない心

日本画家堀文子さんがお亡くなりになって、一年が経ちます。

偶然手に取った5年半前の雑誌に、当時96歳の堀文子さんとタモリさんの対談が紹介されていました。タモリさんは堀さんにとって“尊敬してやまない”方で、お二人の対談は16年ぶり2回目とのことでしたが、視点といいシュールなやりとりといい、あっぱれといいたくなるようなパワーを感じる対談でした。

堀さんが「座右の銘は何ですか、と聞かれて、そんなものはございませんと答えましたが、許してもらえませんでした」と口火を切ると、「人間、座右の銘を持つようになっちゃあ、人間駄目ですね。所詮は他人の言葉ですから」とタモリさん。「誰もが安心するようなことを答えたほうが、皆、安心するのね。」

興味深かったのは、起承転結の“結”はいらない、というお考えでお二人が意気投合されていたことです。「最初の頃『で、オチは?』と聞かれて『オチはありません』というと驚かれました」というタモリさんに、「みんな格好をつけたがるのね。私にはオチがございません」とお答えになった堀さんは、さらに「私は“結”なしでこの世からかき消えていきます。もう、近々なんですけどね。これもまた興味津々で、実は興奮しています。初めてですからね、“死”って」

人にとっての最大の恐怖は、死。同時に、生きとし生けるものすべてに必ず訪れるのも、死です。“群れない、慣れない、頼らない”をモットーに、命というテーマと向き合い続け、孤高を貫いて絵を描き続けてきた堀さんの言葉には、言葉の表面的な意味をはるかに超えた強い信念が感じられます。

強い感染力で猛威を振うウィルスに、世界中が慄いています。人々は二転三転する報道に戦々恐々とし、政府の方針にも疑心暗鬼になって、怖れが苛立ちを生み、苛立ちは、本来誰しもが持っている良心を曇らせがちになっているようにも見えます。

私たちは、“防ぐ”ことに、それほどのエネルギーを注がなければならないのでしょうか。防ぐために使われるエネルギーの半分を、“育む”ことに費やすのは、意味がないことなのでしょうか。与えられた全ての試練には意味があるのだとしたら、今私たちはウィルスの強さに屈しない、人類の良識ある判断と行動、そして、自分だけでなく他を思いやる慈しみの心が、試されているようにも感じるのです。

例えば、お互いに助け合い、心おだやかに過ごせるよう地域での人間関係を育む。家族が一緒に過ごす時間が増えるとしたら、それは天からのご褒美だと受け止め、家族愛、兄弟愛を育む。楽しいこと、心地よいことの全てが奪われたわけではないのだから、美しい季節を感じに外に出て春を楽しんだり、いつもより時間をかけて料理をして身体に良い食事を頂いて、心と体の免疫力を育む。

ありがたいことに、生徒さんは一人残らずいつものようにアトリエに来てくださっています。他愛もない話でついついレッスンが長くなることも少なくなく、いつもどおり、楽しいトピックには大笑いして過ごしています。今週末の音楽講座を延期するべきか否か、ご相談すると、「楽しみにしているんですよ。病気になんて、なる気がしないわ」「レッスンの延長線のような小さな会だもの、私は気にしませんよ」と、皆さん励ましてくださって、涙がでました。結局、周囲に配慮して延期にしたのですが、それは、「迷いながら行なって、100パーセントのパフォーマンスができないよりは」という、苦渋の決断でした。

怖れや不安は、欲望同様、抱けば抱くほどに増してしまうものではないでしょうか。見えない敵に怯え続けるよりも、ウィルスが襲いかかってきたとしても太刀打ちできる健やかな心と身体を、育んでいけたら…。そのためにも、今こそ、音楽やお笑いが健康に及ぼす良い効果を活かしていただけたらと願うこの頃です。怖れない心が、最強のワクチンになると信じて。

第943回 ピアニストのひとり言

atelier anima 無料解放のお知らせ

楽しみだった行事や春休みが台無しになって、気持ちが落ち込みがちになるのは、大人だけではありません。

お店の空っぽになった棚

がらんとした街

マスクをして歩く人々

子供たちもまた、これらの異様な光景にいい知れぬ不安を抱えているのではないでしょうか。

音楽は、誰の心にも良い栄養として届きます。

もし、お出かけできないとしても、お家で、ご家族で、音楽を楽しむ時間を持っていただけたらと思います。

、、、、、

八千代市近辺の、元気な子どもたちのご両親さま。

日本のわらべうたや世界の曲、歌を歌って、奏でて、遊びませんか?

もちろん、グランドピアノも思う存分弾いていただけます。

ここ atelier anima(アトリエ ・アニマ)には

・イラン(ペルシア)製のサントゥール

・ドイツ製のカホン

・ハンガリー製のツィテラ

・スウェーデン製のグロッケン(鉄琴)

・オーストリア製グランドピアノ

など、とってもステキな音がでる(見たらきっと弾きたくなる?)楽器があります。

しかも、どれも押したり叩いたりすれば簡単に音が出るものばかり??

楽器の音を出したり、一緒に歌ったり…いつもとひと味ちがう、楽しいひとときを過ごしませんか?

集まったみんなでひとつの曲を演奏するもよし

それぞれが好きに弾くもよし

音楽のパワーで免疫力アップ!もっと元気になっちゃいましょう。

学校の音楽の時間とは違いますから、間違えちゃっても、上手にできなくても、平気です!

自由に自分の体で、声で、どんどん表現しましょう??(踊りをつけてみるのも楽しいかも??)

楽器や歌だけでなく、音楽の背景や世界の国々の面白いお話でも、盛り上がれたら嬉しいです。

音楽は心で感じて、体まるごとで楽しむもの。

楽譜が読めなくても心配いりませんし、わからないことがあったら優しくお教えいたします。

皆さんのお運びを、心からお待ちしております。

・楽器や歌の指導は、どうぞお任せください。わかりやすく、優しくご指導いたします。

(そもそも、難しいことはいたしません)

・面倒な入会手続きなどはいりませんし、料金も無料です。

(わたし自身も皆さんと一緒に歌って弾いて楽しむので、お代はいただけません)

・教材費もありません。

(もちろん、勧誘なども一切ありませんので、どうぞご安心ください)

期間は3月6日から24日までの月、火、木、金、土曜日の13時から16時半まで。お好きな時にお出かけください。

前日までに、いらっしゃるお時間をお知らせくだされば結構です。

(一定の人数を超えないよう、予め把握するためです)

皆さんと世界の音楽でステキな時間をご一緒できますことを、楽しみにしております。

→お申込み・お問い合わせは

minako.zongora@gmail.com までお気軽にお寄せください。

atelier anima 開放についてのQ&A

Q:期間中は、何日お伺いしてもいいのでしょうか?

A:はい!何日何回でもどうぞ!途中入退場も自由です。

Q:何人くらいになるのですか?

A:状況によりますが、5〜6人を超えないよう調整いたします。ちなみに、このアトリエでは音楽講座の際、いつも20人ほどが集まります。

Q:歌うのは危なくないですか?また、マスクをしたまま歌うのですか?

A:もちろん、マスクをしたままでも構いませんし、口を開けずに歌うハミングでも、きれいにハモって歌うことができます。最適な教材もご用意いたします。ハミングって声質を気にせず歌えるので、かえって音程を感じて歌う力とセンスが身に付くんですよ。

Q:子どもを預けたまま、後でお迎えにいく形でも良いのでしょうか?

A:大丈夫です!適宜、水分補給(飲みやすいお茶を用意いたします)を促しながら過ごしてまいります。また、空気の入れ替えにも配慮いたします。

Q:周りのお友だちと馴染めるかどうか不安です。

A:不安でしたらまずはご家族、お友だちと遊びにいらしてください。すぐに“音楽仲間”ができると思います。

Q:どんなことをして過ごすのですか?

A:ピアノを弾きながらお話をするといった、わたしからのアプローチの他、皆さんで楽器を鳴らしたり歌ったりするアクティビティーを行います。

簡単なメロディーをその場で作ってみたり(誰にでもできる作曲の方法もご案内します)、音楽クイズを出し合ったり、ボディーパーカッションで創作パフォーマンスするなど、音楽の遊びは無限です??いずれも、学年を問わず楽しめるよう、誘導いたします。

※初回は必ず保護者の方がご同伴ください。

※未就学のお子さんも、どうぞお問い合わせください。

※もちろん、親御さんと一緒のご参加も大歓迎です。

※最寄りの駅は東京メトロ東西線延長、東葉高速鉄道八千代中央。駅からは徒歩1〜2分です。

※お申込みの方には、個別にアクセスをお伝えいたします。メッセンジャーにご連絡くださいませ。

※健康にご不安のある方は、お控えください。

ピアニストのひとり言 第942回

“破天荒”でいこう

“破天荒”という言葉にロマンを感じます。なにしろ“未開の荒れ地を破”ってしまうのですから。今度の『大人のための音楽講座』の特別ゲストは、破天荒という言葉がぴったりの女性。これまでに日本国内はもちろん、ベトナムや南インドでも和菓子の楽しさを伝え、近年はスパイスと和菓子の融合という新境地を開拓している友人常盤友美さん、通称ともちゃんです。

来たる音楽講座では、彼女にその日の演奏プログラムに合わせた創作和菓子を用意して頂けることになりました。他では手に入らない、その日限りのオリジナルです。

先日、お菓子のイメージのために当日演奏する曲を拙宅まで聴きにきてもらいました。その日の生徒さんのレッスン終了の時間を伝え、それ以降ならいつでも、とお願いしていたのですが、その30分前以上に最寄駅に到着したという連絡が。慌てて「ごめんね、時間まで少し待ってもらえる?」「大丈夫大丈夫!」レッスンが終わってすぐに「終わったのでいつでもどうぞ」と連絡したら、まもなく「吸い込まれました〜」という返事と一緒に、ビールとお通しの写真が送られてきました。箸袋は、近所の居酒屋さんのものでした。16時35分のことです。

この豪快さとは対照的に、彼女の作るお菓子はとても繊細。いいえ、彼女のお菓子はそのおおらかな優しさそのものかもしれません。目で見て愛で、食べてその味を愛で…その甘やかな滋味に包み込まれていたら、ふと、自分はお菓子を食べているのか、お菓子に食べられているのかわからなくなるような気持ちになったことがあります。

さて、居酒屋さんで持ち帰り用に作ってもらったという白魚と白子の天ぷらを片手に、少し赤らんだ満面の笑みで登場したともちゃんですが、私がピアノを弾き始めると途端に、全身をまっすぐに正し、目を瞑って凄まじい集中力で聴きいりました。驚くことに彼女は、曲を聴き終えると瞬時に「この曲には、◯◯◯なお菓子がいいと思う」と、具体的なイメージを伝えてくれました。?しかも、弾く曲弾く曲、それぞれを、かなり的確で深い分析によって読み込んでいるのです。例えば、シューマンの音楽的キャラクターにおける二面性、シューベルトの親しげなアプローチの向こうの寂寥感などです。

「これは音楽と和菓子のかなりコアなコラボレーションになりそうだわ」とクラクラしているところへ、ともちゃんからおもむろに思いがけない提案がふりかかってきました。「そうだ。ティータイムに、皆さんにあんこを触っていただかない?」

「え?それって、もしかして…」期待とうれしい戸惑に目を白黒させていると、「美味しい白あんを持っていくから、その時の気分で、皆さんに自由にお菓子を作っていただくの。どうかしら?」和菓子の先生でもある彼女に指南のもと、世界でひとつだけの“マイ・和菓子”を作らせてもらうなんて、なんという贅沢?!なんて素敵な企画!

かくして、当日ご参加の皆さまには、ピアノの演奏を聴きながらともちゃんのお菓子を味わっていただき、講座本編終了後にはオリジナルの練りきりを制作していただく…という流れになりました。美しい姿だけでなく、口どけ、柔らかさ、季節感…すべてが一つの世界を織りして語りかけてくる、ともちゃんの和菓子。聴いて、食べて、作って、語り合って…皆さまとさまざまなことをシェアできる素敵なひと時になりそうで、わくわくしています。

世界的に猛威を振るっているウィルスのため、多くのイベントやコンサートが自粛を求められています。この企画が決行できるかどうかは、残念ながら直前まで不確かになることと思われます。この状況はまさに荒地。このような時こそ、皆で心を合わせて互いに協力しあい、 打破していきたいものです。

悪しき環境が世界に満ちあふれるときこそ

その逆境から学びの道を見いだせますように

チェカワ・ゲシェー(1101〜1175)

ピアニストのひとり言 第941回

マリアージュ@ライブハウス

ありがたいことに、昨年秋に行った音楽と朗読のイベント“ハーフェズ ゲーテ シューマン 〜響きあう私たち〜”が、イラン研究学生機構の代表者の方からのお声がけで再演の運びとなりました。

同じ内容とはいえ、異なる会場での上演です。事前に現場を訪れ、音響、ステージや客席のレイアウト、照明からウェルカムドリンクの提供に至るまで、出演者、スタッフの皆さんと確認して、細かな打ち合わせをしました。

ドリンクを担当するヴィダは、本番一週間前の会場リハーサルの時に、当日使用するグラスについてオーナーと話し合いました。「ワイングラスは人数分ないかもしれないのですが、足りないようならこちらのエコカップを使っていただけます」と、差し出された樹脂製のコップに、彼女は即座に「no!」「ぜひ、(人数分)ワイングラスを使わせてください」と譲りません。

フライヤーの料金表示が、ライブハウス特有の「チャージ(入場料)+ワンドリンク」というかたちになるので、今回はお店側の規約によりドリンク代として別途600円をいただくことになったのですが、後からご主人のマルクスから聞いたところによると、ヴィダは「私の作るペルシアンドリンクがそんな値段というのは、高いわ…」と、しきりに気にしていたとか。

できる限り美味しいものを作り、見栄えも良く提供したい、という思いがあったのでしょう。どうりでグラス選びにも妥協がなかったわけです。

果たして、世界最高品質のサフランから作ったサフラン水、イランのバラをふんだんに使って蒸留させた天然のローズウォーター、イランではポピュラーな美容に良いバジルシードと自家製シロップをステアしてものに、ヴィダが自宅から持ってきてくれたレモンスライスをワイングラスにあしらって、黄金色に輝く美しいペルシアンドリンクが出来上がりました。

「わぁ、きれい!」ゲストから声が上がります。そのお味は…残念、私は準備やら何やらで味見できずじまいだったのですが、ヴィダがあれだけ心と愛情を込めたのですもの、美味しかったに決まっています!

ピアノの音と朗読する声が良い混ざり方になるよう、また、ついマイクから口が離れがちな私たちの声がきちんとお客様に聞こえるよう、音響担当の方がつきっきりで機材を調整してくださいます。照明が暗めかなと思いましたが、写真でみるとちゃんとムードのあるステージになっていて、さすがです。

「ライブハウスのオーナーは、単に“箱貸し”しているわけじゃないんですよ。何百、何千という演者を見てきたなかで、その人の良さは何か、足りないものは何か、どういう見せ方をしてあげたら輝くか…そんなことを瞬時に判断できるんです。で、演者とお客さん両方にとっての最適な形を作ってくれる。ライブハウスから育ったアーティストというのは、彼らがライブで誰かに認められて世に出たとか、ライブの場数をこなして形になっていったと見られがちだけど、実はオーナーに育ててもらっている部分が大きいんです。ホント、頭上がらないです」以前、新進気鋭のシンガーソングライターがそんなことを話してくれたことを思い出しました。

オーナーさんは、会場のゲストをシューマンたちの世界に誘うかのように、開演前にさりげなくシューマンのピアノ協奏曲を流してくださいました。さらに、1週間前の会場でのゲネプロで私たちが話していた“詩人とバラ”についてのトピックを拾ってくださったのか、はたまた偶然か、トイレには可愛らしいバラの模様のトイレットペーパーがセットされていました。MCでそれを言おう言うまいか最後まで迷ったのですが、終演後にみなさんがトイレに殺到することになっては…とも思い、断念したのでした。

『イラン月間』と称したイベントや展示が行われているライブハウスのすぐ上の階のカフェで行われた終演後の懇親会に、ほぼ全員のゲストがご参加くださったことも、とても嬉しいことでした。

カフェのオーナーさんは、突然の団体客に嫌な顔もせず、“おつまみ”にペルシアの伝統的な家庭料理、羊肉と野菜の煮込み“ゴルメザブジ”を、サフランライスと一緒に出してくださったうえ、とっておきのレバノンワインまでご厚意でサービスしてくださいました。

音楽家、翻訳家、哲学者、デザイナー、気功の先生…個性豊かな面々が集ったパーティーは三時間以上にもおよび、名残を惜しみつつ解散となりましたが、幸せな余韻はずっと続きました。イベントに関わってくださったすべての方に、心から感謝申し上げます。

ピアニストのひとり言 第940回

70回目の『大人のための音楽講座』レポート

「芸術とは愛と熟練と注意力の組み合わせ。愛とは身を委ねることであり、ためらわず自分を解き放って何かが自分を通してやって来ることを許すこと」インドの芸術家ハク・シャーさんの言葉をご紹介しながら、フィンランドの叙情的な作曲家パルムグレンの作品から15曲を選んで演奏した、『大人のための音楽講座MUSICAVITA』第70回目。不穏なウィルスのニュースが流れるなかたくさんの方のお運びを頂いて、無事終得ることができました

今回の講座のためにパルムグレンの作品を勉強しながら、「これまで音楽の美しさや作品の個性、様式感などを学び、その表現について追求してきたけれど、つまるところ、自然にまさる美もユニークさもないのではないか」という気持ちになったのは、鮮烈な経験でした。それは、自分の中に起こった、最近の言葉でいわれるところの“パラダイム・シフト”…新しい現実を受け入れるため、それまでの観念や思考の枠組みを変えること…のようなものかもしれません。

人間の持っている力はちっぽけである、ということではないのです。圧倒的で普遍的な、ほとんど霊的ですらある“自然”の偉大さの前に、自分はもっと謙虚でありたいと、素直に思ったのです。作品の個性を主張するより、自然との(宇宙との?)一体感や親愛を、聴く人と分かち合いたい、という気持ちになったのは、新たな変化でした。…パルムグレンは後期ロマン派というよりもバルトークに近い時代の作曲家ですが、作曲技法としてはロマン派の域を出ず、新古典主義的にも12音技法的にもなることなく保守的な作風を貫いていました。彼の音楽から、そんな自然讃頌のメッセージを受けとったように感じたのです。

『五月の太陽は微笑む』という作品を弾いていたら、ガンジーの後継者としても知られるインドの思想家ビノーバ・バーベさんの言葉が浮かんできました。「太陽こそが我々の先生だ。それはそこにじっとして、何一つ我々に強制しない。あちこち動くこともなく、ただただその光によって万物に生命力を与え、すべてのものを生かしている」「私たちも太陽のようであろう。太陽のようにそこに漂いながら、愛と共感のエネルギーで世界を照らしなさい。太陽は地球のようになろうとか、月のようになりたいとか何も望まない。私たちもあの人のようになりたいとか、この人のようでありたいとか思う必要はない。私自身、あなた自身であればそれでいい」

この日の講座では、サティシュさんの著書『怖れるなかれ』からビノーバさんの言葉をいくつか引用するかわりに、曲の解説は最小限にとどめました。皆さんに、タイトルから自由にイメージを膨らませていただきたかったのです。

ティータイムには、八千代台にあるカフェのマスターにこの日のために特別にブレンドしていただいた、ネルドリップのコーヒーを味わって頂きました。こちらも特別に入手した、コーヒーとベットマッチ??との評価の高い、シェラネバダというカカオ豆を64パーセント使用したチョコレートともさすがに相性抜群で、皆さんの会話もはずみます。リラックスした雰囲気のなかで、皆さんに感じたことをお話しいただくのが“狙い”でした。

「透明感のある、きれいな北の空気を感じました」「自分が幼い時、外を駆け回っていたことを思い出しました」果たして、その甲斐があって(?)、皆さんから思い思いのフィードバックをいただくことができました。「いつもは美奈子先生の指の動きやペダルの踏み方を注意して見ながら聴くのですが、今日はいつの間にか目をつぶって聴いていました」というご感想も。お互いの感想を皆でシェアすることができて、嬉しいティータイムになりました。

その後、東京を横断して一路国分寺へ!フィンランドを含む北ヨーロッパの伝承音楽のライブに出かけました。アイルランドやスコットランドのバラッドを魅力的に唄われたTさん、歌はもちろん、リコーダーや太鼓、インドのハルモニウムなどを駆使してチャーミングなパフォーマンスを繰り広げてくださったAさん、アイリッシュハープでさまざまな情緒を心ゆくまで堪能させてくださったMさんの三人による、草原のいい香りのする風のなかに連れ出してもらったような、とても素敵なひとときでした。

ライブのなかでTさんがご紹介くださった「権力者は歴史を書くが、苦しむ民衆は歌を書く」というアイルランド 民謡収集家の言葉が、前出のインドの芸術家ハク・シャーさんの「真の芸術家の作品は、美術館やアートギャラリーではなく、インドの地方や部族の共同体に見ることができます」という言葉とリンクして、とても印象的でした。

ピアニストのひとり言 第939回

すべての人はアーティスト

「教育の原語は“educale”…引き出す、です。その人の持つ内なるものを“引き出す”」「22もの指定言語をもつインド社会ですが、そのどの言語にも英語の“教える”に相当する単語がないのです。つまり自ら“学ぶ”こと、または人の学びを助けることはできても、“教える”ことはできないというわけです」「古代の書物によれば、“教育(ヴィドヤー)”と“謙虚(ヴィナヤ)”とは同義語です。サンスクリット語でも同様です。だから学習を終了した生徒のことを“謙虚さを身につけた者”と呼びます。この謙虚さこそが、真の教育の果実なのです」

そう語るインド出身のサティシュ・クマールさんは、現代を代表するエコロジー思想家。9歳でバラモン教に出家。その後ガンジーの非暴力と自立の思想に共鳴し、25歳の時には、当時核を保有していた4つの国の首都(モスクワ、ロンドン、パリ、ワシントンDC)に核廃絶のメッセージを届ける約13000キロの平和巡礼を、無一文・徒歩で約2年半かけて踏破しました。そして、経済学者E・F・シューマッハの呼びかけに応じてイギリスに定住。イギリス南西部にシューマッハ・カレッジを創設し、83歳になられる今も世界を飛び回って講演を重ね、Soil(土)Soul(心)Society(社会)の“3S”の大切さなど、愛を込めて伝えていらっしゃいます。

そのサティシュさんの映画『サティシュの学校』をお撮りになった、文化人類学者で環境運動家の辻信一さんをお迎えしての映画上映会に参加しました。