ピアニストのひとり言 第934回

アンデルセン公園に行ってみた

八千代市から10数キロのところにある“ふなばしアンデルセン公園”。「アンデルセン公園、大好き!」という生徒さんも多く、数年前には、世界最大級の旅行口コミサイト“トリップアドバイザー”の日本の人気テーマパーク部門で、USJ(ユニバーサルスタジオ・ジャパン)をおさえ、東京ディズニーランド&シーに次ぐ堂々の3位にランクインしたというトピックが話題になりました。八千代・船橋市民のみならず千葉県民に愛されているその場所を、先日訪れてみました。

開演は1996年。東京ディズニーランド開園13年後です。車でも電車でもアクセスできて、入場料金は小・中学生200円、幼児は100円、大人でも900円とリーズナブル(後で知ったのですが、ネットなどで電子チケットを購入するとさらに一割引になるようです)。入園ゲートは簡素で、ファンシーなコスチュームのお兄さんお姉さんに、ハリウッド的なウェルカムをされることもありません。

まず驚いたのは、園内の至るところにさまざまな種類のチューリップが綺麗に咲いていたこと。チューリップはオランダのイメージでしたが、デンマークにもたくさんあるのでしょうか。早咲きの品種でも3月が開花時期のチューリップを、この時期にこれほど咲き揃えさせるのは、手入れの上でも経費の上でも大変なことなのではないかしら…などと、はじめはつい考えてしまいましたが、やがて、季節外れの花たちに現実の世界からおとぎ話の世界に誘われていくような、不思議な感覚におそわれました。

園内はいくつかのゾーンに分かれていて、アスレチックで遊んだり、おもしろい乗り物に乗れたり、動物と触れ合ったりできるようになっています。

“メルヘンの丘”ゾーンには、アンデルセンにちなんで、本物の風車や可愛らしい童話館が並び、1800年代のデンマークの農家も再現されていて、童話の世界が広がっています。食のアトリエ、染のアトリエ、織のアトリエ、陶芸のアトリエ、木のアトリエ…いろいろなプログラムが月代わりで楽しめるたくさんのアトリエがある美術館ゾーンも、一般的な公園とはひと味違うところ。ボートハウスのある水辺も、手入れが気持ちよく行き届いています。

ヤギ、羊、馬などに近づいてさわることができるとのこと…閉園間際で混んでもいなかったので、試してみることにしました。頭を私の方にもたげてくれた馬の額に手を伸ばすと、その大きくて深い瞳が視界に入ってきます。なんて優しく聡明な眼をしているのでしょう。

羊とヤギが遊ぶ柵の中に入ってみました。彼らは人に慣れていることと、そもそも好奇心が旺盛なことが相まって、外部からテリトリーに入ってきた“変な動物”を警戒するでもなく、当たり前のように近づいてきます。ある羊を撫でていたら、いつの間にか足元に別の羊が寄り添っていて、私のロングのフレアスカートの裾をもぐもぐ食んでいました。

「すみません〜!」係りの女性がそれをみてすぐに離してくだったのですが、申し訳ないのは私の方です。目の前に、自分の毛と同じ材質でてきたと思しき(実際に、ウール100%のスカートでした)ものがひらひらしていたら、気になって触れてみたくなるのは動物としてごく自然なことでしょう。

短い時間ではありましたが、与えられた環境の中で悠然と生きている彼らに、生命の普遍的な尊さ、穏やかでまっすくな魂を感じました。そして、必要以上を求めず、余計な争いをすることなく、本能にそって静かに寿命を全うしている彼らは、情報や物欲、ヒエラルキーに振り回されて右往左往している人間よりも、ずっと高尚な生きものであるような気がしました。

フードショップでは、近所の牧場のミルクで作ったジェラートやミルクプリンなども、ごく普通のお値段で食べられます。遊具を持ってきて広場で遊ぶこともできるし、お弁当を広げられる広々としたベンチや芝生もあります。話題の絶叫マシンがあるわけでも、キャラクターがいるわけでもない、“テーマパーク”というよりも“公園”“遊園地”本来の楽しさが残っているこのような公園がたくさんの人々に愛されているのは、とても嬉しいことです。しかも、それが自宅から車で20分の近所にあるなんて!

冷たい雨のそぼ降る師走の午後でしたが、心が温かく柔らかく解き放たれていくような、いい時間を過ごすことができました。

ピアニストのひとり言 第933回

ふたりの神秘主義者

先週末に行われた第68回目の“大人のための音楽講座 MUSICAVITA”では、詩の朗読と音楽のコラボレーションを試みました。取り上げた詩は約800年前の古典、しかも原語はペルシア語です。

『スクリャービンとルーミー 〜ふたりの神秘主義者〜』というテーマで行われた今回の講座。中近東の言語と思想に詳しい外交官の父親を持つ、19世紀生まれのロシアの作曲家スクリャービンは、10代前半から驚くべき作品を書き始め、やがて神秘主義に傾倒。あの山田耕作が、海外留学をとおしてもっとも影響を受けた一人でもあります。

14歳の時に書いた愛らしい作品をオープニングに、ルーミーの詩や、彼の詩にもとづいて書かれた物語『商人とオウム』のお話も紹介しながら、プログラムを進めます。ショパン風のロマンティックな作品がたくさん生み出された20代、次第に神秘主義に傾倒してその影響がうつり込んでくる30代、神秘和音につつまれ、調性が崩壊していく40代…と、作風の変化を時系列で追っていくという趣向です。

ところで、ルーミーといえば、世界に広く知られる13世紀生まれにしてペルシア最大の神秘主義詩人と言われる人物。“神との合一”“本源に立ち返る”ことをうたう愛のメッセージにあふれ、言葉を超えて今も読む人の心に優しく寄りそいます。

実際に、没後750年を経てなおアメリカで最も売れているという彼の詩集ですが、残念なことに日本ではほんの一部しか翻訳されていません。それも、ほとんどが英訳からの邦訳なので、かなり意訳されていて本質から離れているのでは?、と思われるような解釈も、しばしば見受けられるのです。

さて、「彼の詩は必ず、スクリャービンに合うはず」という確信を抱きつつ、スクリャービンの11曲の選曲は、変更も楽しみながら、かなり良い感じにできました。問題は膨大なルーミーの詩から何を選択し、日本語訳はどうするか、です。

そんななか、思いがけず、イラン出身のアーティストで詩人でもあるレザさんが講座に申し込んでくださいました。「とても素晴らしい企画ですね!ぜひ伺いたいです。ルーミーの詩は何を選びますか?」と気にかけてくださり、悩んでいることをお伝えすると、スクリャービンの音楽に似合うと思われる彼のお気に入りの詩を、教えてくださいました。

ペルシア語から日本語への翻訳を、やはり音楽講座への参加申し込みをしてくださった、イランで6年間ペルシア語・日本語の翻訳をお仕事にしていらしたK氏に相談したところ、ありがたいことに快諾してくださいました。何という幸運でしょう!さらに、英語に訳されたものの中からいくつかを私が日本語に翻訳。かくして、スクリャービンとルーミーによる神秘主義の世界を、音楽と朗読を介して皆さまと共有することができたのでした。皆さん「レザさん、緊急出演!」というサプライズをとても喜んでくださいましたし、私自身にとっても、ルーミーの詩をペルシア語の美しい響きと韻とで味わうことができたのは、とても貴重な経験でした。

毎月一回の音楽講座のたび、テーマを考え、選曲、稽古してレジュメを作り、当日は演奏しつつお話をすすめ、ティータイムのお菓子やお料理を自家製で用意しているのを、皆さんは「お一人で何役もこなして、たいへんですね」と労ってくださるのですが、一人で行っている意識はないのです。テーマは友人や生徒さんとのおしゃべりの中から、ふと、思いつくことが少なくありませんし、このようにご協力くださるかたにも恵まれています。ティータイムの後、さりげなく食器を片付けてくださったり、自らスリッパをご持参くださったり、「毎回楽しみにしています」というお声を頂いたり、と、皆さまの心配りにもとても助けられています。

ティータイムには、“美奈亭”自家製のフレッシュチーズをたっぷり使ったロシアのチーズパンケーキ“スィルニキ”を焼いて、友人からウラジオストクのお土産にい頂いたロシアンティーとともにお楽しみいただきました。一番楽しんだのは私かも?

この日の参加者は定員を少しオーバーし、過去最高の24名。当音楽講座の前身“大人のための音楽塾”から通算9年目、自宅での“ MUSICAVITA”を始めて6年目にしてはじめて、仙台在住の母に聴講してもらえたのも、嬉しいことでした。

皆さま、今年も“大人のための音楽講座”のお引き立てをありがとうございました。来年もどうぞよろしくお願いいたします。

ピアニストのひとり言 第932回

ツィテラがやってきた!

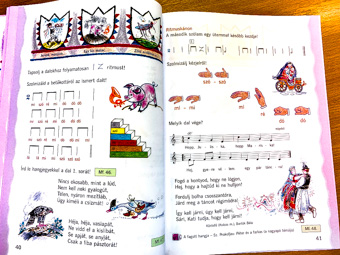

注文していたハンガリアン・ツィテラが、ハンガリーから届きました。材質はオーク、アカシア、スプルース(トウヒ)。上部には可愛らしいオーナメントがふたつついています。

ツィテラは、今年の1月にハンガリーの小学校を訪れ音楽の授業を見学した折、先生が弾いていらしたのをみて以来、ずっと気になっていました。ハンガリーでは教材用の楽器としてもポピュラーでピアノやオルガンの代わりに歌の伴奏楽器として活躍している楽器で、バグパイプ的なバス(一定の低音)とメロディーを同時に鳴らすことができるので、民族音楽の演奏にもよく使われているようです(ちなみに、ロマ(*ジプシー)音楽でおなじみのツィンバロンは、語源は近いと思われますが違うものです。そちらはハンガリーの民族音楽というよりも、ロマの音楽に欠かさない楽器です)。

さて、ツィテラと聞いてもどんな音色のどんな楽器なのか想像がつかない、と言う方が多いかもしれません。ウィーンのプラターの大観覧車や、その並木道のラストシーンが印象的な往年のイギリス映画『第三の男』に登場する音楽はツィターによる演奏ですが、ドイツ語によるこの“ツィター”とハンガリー語の“ツィテラ”は、英語のハープシコードとフランス語のクラヴサンが同じ“チェンバロ”という楽器の呼び名であるように、言葉としては同じです。ただ、ドイツのツィターとハンガリーのツィテラとでは、楽器の形状や特徴は異なりますので、この楽器を厳密に伝える時には“ハンガリアン・ツィテラ”というように、“ハンガリーの”という言葉を添えるのが一般的なようです。

演奏は、楽器を台の上に置き、フレットがついている指板を日本の琴のように左手の指で押さえ、右手にプレクトラム(ピック)を持って鳴らします。弦は全部で16弦ありますが、開放弦の音は二種類だけ。おまけにほとんどが複弦ですし、二種類の音のみなのでいたってシンプル。調弦もあっという間です。音域は2オクターブ。小ぶりのものから大きいものまでいろいろですが、私のモデルは一番長いところで63㎝ほどです。

ピアノという、重くて大きくてメンテナンスの大変な楽器に長年連れそっていますが、このところポータブルな楽器や民族楽器への興味が尽きず、気づくとこの2年のあいだに楽器がずいぶん増えています。イラン製サントゥール、ドイツ製カホン、スウェーデン製グロッケンに続いて、ハンガリーの民族楽器がついに手元に…早速ハンガリーの民謡やわらべうたを思いつくまま弾いてみましたが、とてもきれいで懐かしいような音です。高度なテクニックやコツを掴むには練習が必要だとしても、嬉しいことに感覚だけでつま弾いてもなんとなく形になります。構造的にもシンプルなため、ちょっと木工の心得のある方なら、見ようみまねで自己制作できてしまいそうです。

民族楽器の良いところは、手軽に手に入れることができ、さほどコストもかさまず、メンテナンスも簡単で気軽に楽しめるところ。このような民族楽器に触れると、特別に専門的なレッスンを受けなくても直感で弾くことができ、多少音が外れてもさほど気にならない大らかさを感じ、嬉しくなります。音楽本来の愉しみを享受するのには、いかにもぴったり。同時に、西洋音楽のなかでクラシック音楽が高級で立派なものとされすぎているきらいがあること、演奏する方も聴く方もがそれを求めるようになってしまったことが、とても残念に思われてくるのです。

複弦で倍音を豊かに響かせながら、開放弦のふたつの音だけによる伴奏でメロディーを弾くのも、その響きも、なんと愉快なことでしょう!音楽は本来、複雑なコード進行や難しい伴奏なしでも充分に楽しめるものなのだ、と実感して嬉しくなり、子どものように心が浮き立ってきます。私はクラシック音楽にたずさわってはいますが、このような音楽本来の喜びを伝えるためには何が必要なのか、追求できることがまだまだあるような気がしてくるのです。

新しい家族が増えたようで、嬉しい嬉しい。少しずつ上手になりたいです。

ピアニストのひとり言 第931回

まっとうに生きる 〜追悼 中村哲先生〜

「こんなにやりきれないことはない」…イラン・アフガニスタン関係の数人の知人からSNSを通して中村先生の訃報が届いたのは、一昨日の夕方でした。どの方の投稿も言いようのない深い悲しみにつつまれ、ため息に遮られたかのように言葉少なでした。

これまで、先生の著書は『アフガニスタンの診療所から』『天、共にあり 〜アフガニスタン30年の闘い〜』そして『医者、用水路を拓く』などを拝読してきました。先生は、その土地に住む人々に、ただ外国から来た医者の目線で医療を施すのではなく、彼の地の風習を尊び、人々の心に寄り添い、生きるために一番大切なものを与えるために、白衣を脱いで水の確保に35年もの年月を費やされました。

アフガニスタンという、世界でも最も危険とされ、政治的にも複雑な状況下にある国の中でも、特に干ばつや貧困に苦しむ人々の多いところに診療所を作り、水なき村に井戸を掘り、果てには数年をかけて用水路を切り拓いたその偉業は、アフガニスタンの人々には広く知られているものの、日本での認知がそこまでではなかったのが不思議でした。

数年間を費やした用水路の完成の瞬間を綴った先生の文章は、とても印象的でした。

“雲ひとつない天空から灼熱の太陽が容赦なく照りつけ、辺りは乾ききっていた。そこに激しいせせらぎの音がこだまして、勢いよく水が流れ込む。これが命の源だ。(中略)自分の人生が、すべてこのために準備されていたのだ*”

そのとき、大喜びで水たまりを泳ぐ子どもたちのなかに、4年前に逝去されたご次男の少年時代の姿をみて、はっとされたそうです。

“上空を軍用機がけたたましく飛び交い、私たちは地上で汗を流す。彼らは殺すために飛び、人々は生きるために働く。彼らは脅え、人々は楽観的だ。彼らは大袈裟に武装し、人々は埃まみれのオンボロ姿だ。「民主国家?テロ戦争?それがどうしたって言うんだい。俺たちは国際正義とやらにだまされ、殺されてきたのさ。世の中、とっくに狂ってる。だから預言者も出てきたのさ。それでも、こうして生かせてもらってる。まっとうに生きてりゃ、怖いことがあるものか」これが、人々と共有できる私の心情でもある*”

先生が描くアフガン人は、大地のようにたくましく、おおらかで、人と人との信頼を何よりも大切にする人々。先生の彼らに対する親しみや尊敬の気持ちも、文章の随所に感じられます。

“(安全対策として最善なのは)たとえ信念がないと思われようと、最も良いのは誰とでも友人になることです。私がここで頼りにできるのは人間だけですから。これが、銃を持ち歩くよりも効果的なんです”

信念を貫いてどんな偉業を成し得ても、それがご自身の努力によるものとは決して語らず、必ず周囲の方々への感謝を忘れないお姿にも頭が下がりました。

“現地事業は、野心や利害、対立や矛盾を超え、日本と現地の人々との共通の良心の協力だと述べて、少しも誇張ではないと思います”*

“私たちが持たなくてよいものは何か、人として最後まで失ってはならぬものは何か、私たちのささやかな実践が、それに想いをいたす機縁となれば、苦労も報われると思っている。武力とカネが人間を支配する時代にあって、私たちの軌跡そのものが、平和を求める人々に勇気と慰めを与えればこれに過ぎる喜びはない*”

訃報から二日経った今日、中村先生の横顔がくっきりと垂直尾翼に描かれた、アフガニスタンのカーム航空の飛行機の画像が届きました。普段のんびりとマイペースなアフガニスタンの人々が、この短期間にそれを決定して遂行したの?…驚くとともに、彼らの中村先生への尊敬の念と、先生の死を悼む気持ちが感じられ、胸が熱くなりました。

中村先生、本当にありがとうございました。残された私たちが、先生の遺志をどれだけ継ぐことができるか…これから私たちなりにその課題に向き合い、力を尽くしてまいります。ご冥福を心からお祈り申しあげます。(*引用:中村哲著『医者、用水路を拓く』石風社)

ピアニストのひとり言 第930回

マインドフルネスな“おまじない”

「そうそう。だいぶ慣れてきましたね。じゃ、おまじないのもう一回!」レッスンで、よく弾けないところの指使いを修正したり、異なるアプローチでの演奏方法を試したりする時、生徒さんと同じ場所を何度も繰り返して練習するのですが、最後にもう一度弾いてもらいたい時に、こんなふうにお願いしています。

心の負担?に配慮して、あまり執拗に反芻してもらうのは避けるようにしているつもりなのですが、かといって回数が少なすぎると次のレッスンまでどころか、自宅に帰るまでにすでに忘れてしまいかねません。本来なら一回でも多いに越したことはないので、なるべく楽しい気持ちで最後の一回を試してもらいたい…そんなことを願っていたら、いつしかこの言い回しになりました。

“おまじない”ときいてぱっと頭に浮かぶのは「ちちんぷいぷい」。このようにリズムと語感がおもしろい言葉は、意味がわからなくても(意味がなくても)一度で頭に記憶されるものです。また、怪我をすることが多かった幼い頃、母に手当てをしてもらいながら「いたいのいたいの、飛んでいけ〜」とおまじないを言われたとたん、本当に痛みが軽くなったような気がして「ママは魔法使いなんじゃないかしら」と、驚いたこともありました。

おまじないとは違うかもしれませんが、大好きだったアニメーション『ひみつのアッコちゃん』が変身するときに唱える「テクマクマヤコン」も、こっそり母のコンパクトを使って何度試したことか。鏡にうつる何も変わっていない自分をみて、がっかりするようなホッとするような、複雑な気持ちになったものでした。

さて、明日から師走。大掃除が苦手な私は、毎年ちょこちょこ“小掃除”して、お茶を濁しています。今朝、今年はどんな作戦にしようかと考えながら、前にいつ磨いたのか思い出せないバスルームの鏡をなんとなく拭き始めました。水滴のあとや、こびりついていた水垢が少しずつ柔らかくほどけ、きれいになっていくのをみていたら、自分の心の中まですっきりと浄められていくような、清々しい心持ちになってきました。そして、ふと「これ、もしかしたら“マインドフルネス”なんじゃないかしら」という気がしてきました。

マインドフルネスとは、“今この瞬間の体験に意図的に意識を向け、それによって生じた感覚や思考を、良し悪しの判断をせずそのまま受け入れる”というもの。元々は仏教的な思想から来ているもので、語源は古代インドのサティ(sati)という言葉の英訳だそうです。意味は“心にとどめること”。心の疾患に関わる仕事をしている友人から、マインドフルネス瞑想は近年とても注目されているという話を聞いたことがあります。心理療法に使われているだけでなく、様々なセミナーや無料アプリまであるのだとか。

そういえば、お坊さんのお勤めに欠かさないものの一つに掃除があります。なんでも、目に入ってくるものから心に及ぼす影響は思いのほか大きく、身の回りが整理整頓されていないと、注意が散漫になりやすくなるのだそうで、それをすっきりと整えることは気持ちを整えることにつながるのだそうです。なるほど、鬱の症状のある人に掃除をさせるというセラピーもありますし、座禅をするお寺や能の舞台など、心を研ぎ澄まして何かを行うような場所には無駄なものは置かれません。古来から、日本人が“空白の美”という美的センスを持っていることと、日本人の持っている精神力の強さには、小さからぬ因果が働いているのかもしれません。

お掃除に、マインドフルネスの瞑想と同じ効果があるとしたら、意識の持ち方によっては、わざわざセミナーに行かずとも心を好ましい状態に整えることができるかも。それでお部屋もきれいになるのなら、まさに一石二鳥です。お掃除は、部屋だけでなく心をも浄める“おまじない”なのだと思うと、億劫さが減って、そのぶん楽しみが増してきます。

さて、今年の“小掃除”は、次の五つの過程を五回に分けて行うことにしました。ポイントは、「小」掃除というだけに、一つ一つを決して一時間以上行わないこと。一、水平面の拭き掃除(主に床、ほかにテーブル、本棚など)。二、垂直面の拭き掃除(ドア、窓、食器棚の扉、鏡など)。三、キッチン。四、バスルーム(もちろん排水溝や換気扇も)。五、外回り(玄関先、ベランダ)。

週に一度のペースでこのマインドフルネスのおまじないをしたら、それはそれは爽やかな気持ちで新年を迎えることができることでしょう。おまじないをサボらず遂行できたら、のはなしですが。

ピアニストのひとり言 第929回

愛の人 ゾルターン・コダーイ

絶版になってしまった洋書をネットでみつけ、注文してから2ヶ月近く…イギリスからやっと手元に届きました。ゾルターン・コダーイ(ハンガリーにいた人間にとっては、どうもハンガリーの方の名前をこの順番で呼ぶのは違和感があって、“コダーイ・ゾルターン”と言いたくなるのですが)のドキュメントです。

今は白亜の殿堂のように美しくなりましたが、私がいた頃のように外壁が薄黒く煤けている国立オペラ座や、リストが15年間教鞭をとった私の母校の前身、旧リスト音楽アカデミーなどの写真もあって、つい時間が経つのを忘れて見入ってしまいます。

トスカニーニやハチャトリアン、フルニエにメニューインといった大音楽家たちとのスナップの中に、ロシアの巨匠、ピアニストのスヴャトスラフ・リヒテルとの一枚がありました。気難しい表情が印象的なリヒテルが、リサイタル終演後に楽屋を訪れたコダーイの手を握り、少年のように屈託のない笑顔で、まるで大好きなお父さんに会った息子のように話しかけています。

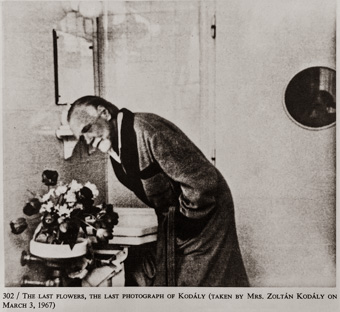

フィールドワークで採譜してきた民謡を自宅で編集する姿、たくさんの子供たちに囲まれている姿、教材用楽器を試す姿…コダーイらしい写真もたくさん。一番印象的だったのは、亡くなる3日前に夫人が撮影した洗面室での一コマでした。洗面台のとなりに活けられた、前の日にコンサートでもらったと思しき花束に挨拶する、ガウン姿のコダーイ。彼の生前最後の写真だそうです。

「音楽を、すべての人に」をモットーに、バルトークと共にハンガリーをはじめとする東ヨーロッパ各地の民謡を採譜し研究を進め、作品にそれを生かして、子どもたちが幸せになるような良い音楽教育のために生涯を捧げたコダーイ。母語によるわらべうたや民謡を“清潔に(注:ハンガリーでは、歌に対して上手、下手という評価の仕方をしません。きれいなものは“清潔”、きれいでないものは“清潔ではない”という言い方をします)”歌うことの大切さを伝えるためにも、フィールドワークを通しての民謡採譜は不可欠だったのですが、それは実に骨の折れる作業でした。

都会から来た見しらぬ紳士に向かって、村の人間しか知らないような古い歌を農民が歌ってくれるとは限りませんでしたし、それが本当にその土地のものなのか、あるいはどこかからある時代に流入してきたものなのかを突き止める必要もあります。そもそも、ハンガリーはずっとマジャール(ハンガリー)人が国を治めていたわけではありません。

1541年から1699年までオスマントルコの支配下に置かれていましたし、そのあとはドイツ・オーストリア系の貴族ハプスブルク家に統治されてハプスブルグ帝国となりました。コダーイやバルトークが生まれた当時、ハンガリーはハンガリーでありながらオーストリアでもあり(オーストリア・ハンガリー二重帝国)、1918年にやっと独立するも、すぐさま東部トランシルヴァニア地方をルーマニア王国に、北部はチェコに占領されてしまいます。

その後、ハンガリー・ソヴィエト共和国時代、ハンガリー・ルーマニア戦争などを経て、ハンガリーは1920年パリのトリアノン条約によって、北部ハンガリー、トランシルヴァニア、ヴォイヴォディナ、ガリツィアなど領域の大半を失ったうえ、莫大な賠償金も支払うことになったのでした。

土地に伝わる風習や食べ物、歌には、このような歴史的な経緯が関わっているのは自然なことでしょう。コダーイやバルトークらが、ひとつの民謡に出会ったとき、いかに注意深く、誠実さと感謝をもってそれを受けとり、丁寧に作品に仕上げていったことか。それを彼らの作品から感じるとき、言いようのない感動に満たされるのです。

ドイツ音楽の影響から離れられず、自分の作風を求めてもがいていた若きバルトークに、民俗音楽を探求するきっかけを与えたのは、ほかでもないコダーイでした。数々の写真からコダーイの人柄や日常の様子が伺われ、彼の存在を少しだけ近く感じることができて、幸せな気持ちに包まれます。

いい本を手に入れました。

ピアニストのひとり言 第928回

東田直樹さんの著書を読んで

東田直樹さんの話は、教育に携わっている高校時代の友人からずいぶん前に聞いていました。人と会話をすることが困難な重度の自閉症でありながら、文字盤を使って文章を書くことができるようになった彼が13歳の時に書いた『自閉症の僕が跳びはねる理由』は、瞬く間にベストセラーになり、今では30を超える言語に翻訳されて、世界中の自閉症の子どもを持つ親だけでなく、たくさんの人々に希望と感動を与えている、という話でした。テレビのキュメンタリー番組もいくつか作られているようなので、ご存知の方もたくさんいらっしゃることでしょう。

“手のひらをひらひらさせるのは、光を気持ちよく目の中に取り込むためです。(中略)光を見ていると、僕たちはとても幸せなのです。たぶん、降り注ぐ光の分子が大好きなのでしょう。分子が僕たちを慰めてくれます。それは、理屈では説明できません。”

“物は、すべて美しさを持っています。僕たちは、その美しさを自分のことのように喜ぶことができるのです。どこに行っても何をしても、僕たちは一人ぼっちにはなりません。僕たちは、一人にみえるかもしれませんが、いつもたくさんの仲間と過ごしているのです。”

“もし自閉症が治る薬が開発されたとしても、僕はこのままの自分を選ぶかも知れません。(中略)障害のある無しに関わらず人は努力しなければいけないし、努力の結果幸せになれることがわかったからです。自分を好きになれるのなら、普通でも自閉症でもどちらでもいいのです。”(いずれも東田直樹著『自閉症の僕が跳びはねる理由』より)

ところどころに彼の創作したショートストーリーが、また巻末には、とても心が揺さぶられる短編小説が掲載されていました。16歳になると、彼はこんなことをつぶやきます。“心が平穏であるためには、自分なりの価値観をいつも忘れずにいることが必要だと思いました。”“人間愛とは、人間が人間であることを誇りに思うことではないのでしょうか。(中略)人間が求め続ける愛の理想は「共存」ではないでしょうか。共存への道を探し始めた先にこそ、新しい人間の進化の形があるのだと僕は信じています。”(同『自閉症の僕が跳びはねる理由2』より)

続編も読了し、すぐに彼の他の作品も取り寄せました。成長の中で、彼自身の思いも、人への思いも、社会への意識も高まっていくのが見て取れ、嬉しく、幸せな気持ちになりました。“変わらない幸福というものがあるとしたら、繰り返される命の輝きではないかと僕は思っています”…彼は満開の桜を見るとあまりの美しさに気持ちが乱れてしまうので、それを“視界のはしっこに少し”しか入れないのだそうです。

自分のことを“原始人のような性質のまま生まれた”という東田さんの言葉の一つ一つはとても簡潔で清らか。その文章にはものに対するまっすぐな視線、魂そのもののような感性にあふれ、ページをめくる手が止まりませんでした。彼の日本語がとてもきれいなことも、ずっと読んでいたくなる理由かもしれません。

彼の本が多くの人に勇気と生きる希望を与えているというのはもっともだと思いましたし、このような若者が日本にいるということ(しかも、東田さんは同じ千葉県民!)が、誇らしい気持ちです。海のように深い愛情をもって彼を支え続けているお母様、ご家族にも、心からの尊敬を抱きました。一方で、自分もまた、文学と同じように人の心に寄り添って、光をもたらす使命を持つ芸術の世界に生きていながら、これまで何を果たしてきたといえるのだろうか?と、自分を省みてしまいました。

「人を見つめるとき、その目は温かさをたたえていなくてはならない。人の心に触れようとするとき、その手は心から差し出されなくてはならない。人に何かを伝えるとき、その声は優しくなくてはならないし、その言葉はわかりやすくなくてはならない」

そんなことを思いました。彼が書いた文章のように…いいえ、それよりも、彼が文章を書くときのような気持ちで…音楽を奏でていきたいです。

ピアニストのひとり言 第927回

ソクラテスと音楽

何がきっかけだったのか、そのあとの衝撃が大きすぎて記憶を辿ることができません。高校時代に“なんとなく”教わったギリシアの哲学者ソクラテスが、弟子たちとどのような対話をしていたのかが気になりはじめ、『メノン』、『パイドン』、『パイドロス』…タイトルだけは知っていたプラトンによる対話編を読み始めたら興味が尽きず、論文や評伝を調べる手が止まらなくなってしまいました。

私のリサイタルシリーズのタイトル“SYMPOSION(シンポシオン)”は、プラトンの代表作『饗宴』のギリシア語だったというご縁(?)もありましたし、紀元前数百年のアテナイであれほどの教育課程を整えたプラトンを導いたソクラテスが、そういえば一つの書も書き残していなかったことを思い出し、いったいどのような導きをおこなったのか、なぜ何も書き遺さなかったのか、知りたくて仕方なくなったのです。

ソクラテスにとっての哲学とは、知と真実を求め、人々の魂を優れたものにすることでした。母親は助産師で(ちなみに、私の祖母も、戦争で伴侶を失い未亡人となって終戦後満州から日本に帰った直後、助産師をして生計を立てていました)、ソクラテスは自分のことを“知の助産師”と呼んでいたそうです。

助産師の仕事は、赤ちゃんが生まれやすいように母親となる妊婦の出産を“手助け”すること。実際に赤ちゃんを現実の世界へと産み落とすのは母親自身と赤ちゃんの本能的な意志と力です。「助産師の手を借りずとも赤ん坊の命は母親の胎内ですくすくと育っていくように、人間としての善なる知(赤ちゃん)は、人々の魂に自然に備わっている。助産師が出産の時の助けとなるように、自分はそうした人々自身の手による知の探究の活動を“手助け”するのものなのだ」

実際、ソクラテスは弟子たちに“教える”というよりも、対話によって相手が自らの中から真意や答えを見出す“手助け”をしたと言われています。それは、書き留められた言葉の「死んだ会話」とは違って、対話は意味、音、旋律、アクセントや抑揚、リズムに満ちた「生きている言葉」だから。優れた学者のみならず、悩める無学な労働者に対しても対話を通して彼を“善”へと導いたと言われています。

まっすぐな信念を貫いて生きたソクラテスですが、死の直前に「自分は文芸だけでなく、ムーシケ(音楽)にも取り組むべきだったのでは」という思いにかられたそうです。でも、彼が対話において重要視していた意味のある音、旋律、アクセント、リズムは、音楽そのものだったのではないでしょうか。彼は対話という“音楽”を創り上げ、それを通して人々に音楽と同じような“調和の喜び”を与えていたという気がしてならないのです。

今からおよそ2500年前にソクラテスが音楽について語った言葉を、弟子プラトンが綴った『国家』にみることができます。曰く、「音楽・文芸による教育は、決定的に重要なのではないか。なぜならば、リズムと調べというものは、何にもまして魂の内奥へと深くしみこんでいき、何にもまして力づよく魂をつかむものなのであって、人が正しく育てられる場合には、気品ある優美さをもたらしてその人を気品ある人間に形作り、そうでない場合には反対の人間にするのだから」

嗚呼、なんと素晴らしい知の極致!…目頭に熱いものを、胸にはこみ上げてくるものを感じながら関連の文献を読みあさり、ふと態勢を変えた瞬間、腰に鈍痛を覚えました。長時間緊同じ姿勢を保ち続けていたため、“固まって”しまったようです。慌てておそるおそるストレッチしながらも、誰かにこの感動を話したくて、うずうず…。

その日の夜、今週末の『大人のための音楽講座』のためのリハーサルにいらしたペルシア古典楽器奏者K氏が、私のソクラテス談義を延々と聞かされる犠牲者となりました。K氏は私がすべてを話終えるまで、うんうん、という相槌だけうちながら静かに聞いていましたが、私がひとしきり話し終えるとにっこり笑って、こんなことを話しはじめました。

「ソクラテスの教えを受けたプラトン、アリストテレスの思想はペルシアのイブン・スィーナー(*イスラム世界最高の知識人と言われている哲学者・医者・科学者)にも大きな影響を与えたんですよ。イブン・スィーナーはアリストテレスと新プラトン主義を結びつけた人物だとも言われているんです」

ひゃあ、またしてもペルシアにつながった!まだまだ探求は続きそうです。腰を痛めないように気をつけなくては。

ピアニストのひとり言 第926回

美しい言霊、ありがたい音霊

先日のコンサートの後、珍しく高熱を出して寝込んでしまいました。初めての連弾をメインに、初めての作品ばかりを並べたプログラムを精一杯演奏できたのは、気持ちの上ではとても嬉しいことでしたが、身体の方はずいぶんと消耗していたのでしょう。仙台からコンサートを聴きにきていた母にそのまま数日残ってもらい、しばらく面倒を見てもらうことになりました。親の介護をしている同年代の友人が多いというのに、全く反対の事態になってしまって気恥ずかしいやら情けないやら。

母の作ったお粥を食べて熱が治まるのを待ち、落ち着いてきたらおむすびをこしらえてもらいました。ふだんひとり暮らしをしている身としては、いつもは自分が立っている台所から野菜をきざむ音や鍋が煮える音が聞こえてくるのはなんとも心の落ち着くもので、床の中で、「気持ちいい音」というのは何も立派な楽器の奏でる美しい音のこととは限らない、このような音にひとが心を緩めることも少なくないのだ…などと思ったのでした。

明け方目が覚め、熱がひいて身体がすこし軽やかに感じた時に聞こえる鳥の声も、まるで「よかったよかった!」と言ってくれているように聞こえるのだから、人間の聴覚もあてにならないものです。いや、ひょっとしたらそんな身勝手な“きこえかた”ができるのは、人間の特権のひとつなのかもしれません。

「部屋にいて、近隣の庭箒の音を聞くのは気持ちの良いものである」小説家の竹西寛子さんが、そんなことをエッセイに書いていらっしゃいました。「夕食の支度をする前のひととき、肌寒さをおぼえながら陽の翳った庭で箒を使っていると、あれほど凌ぎ難かった夏の日の長ささえ呼び返したいものになってくる」あっという間に日が短くなり、カレンダーの残りが薄くなるこの時期。そんな感慨を抱いたことがある人は少なくないのではないでしょうか。

木に箒たてかけ去るや秋の暮れ

1905年生まれの福田蓼汀(りょうてい)という俳人のことは、彼女のそのエッセイで初めて知りました。歌われているのは、のんびり箒で掃き掃除をしていたら、思いのほか早く陽がかげってしまい、慌てて近くの木に箒を立てかけたままその場を立ち去った、という場面ですが、こういうものを読むと、俳諧はなんて素晴らしいものだろうと改めて感服します。限られた字数の中に、こんなにも音、その場の匂いや音、空の移ろい、ひとの情感などをイメージさせ、なおかつ平易でリズムがあり、理解しやすいという詩のかたちは、世界にも類を見ないのではないかという気すらしてきます。

昨日は誕生日でした。「毎年、美奈子ちゃんの誕生日にうちのドウダンツツジの生垣が一番きれいに紅葉するのよ」以前、母が嬉しそうにそう話していましたが、今年はどんな様子なのでしょう。気候が毎年のようにずれたり変わっていったりするなか、一切変わらないものがあるとしたら、それは何だろう?

家族や友人たちから寄せられた、たくさんのお祝いのメッセージ。幸せと健康を願う言葉には、そのひとの美しい魂が宿っているように感じます。“音霊”“言霊”…音にも言葉にも宿る魂。古来、肉体を離れても存在し、身体の中に宿って心の動きをつかさどる不滅のものと信じられてきました。それは修行や鍛錬を積むことによって高めることができる、という人もいます。

でも、魂というのは何も人間だけが持っているものではないような気がしています。小さな動物や花々にも、魂はあるのではないか。修行や鍛錬をつまない(つんでいるようにみえない)それらが、清らかに生を全うしていないかというと、全くそんなことはないことを思うと、本来魂には高い低いなどないのではないか、と思われてきます。

鍋がくつくつと煮える音、鳥のさえずりや庭箒の音。それらにも、何か“魂”のようなものが宿っているかもしれないと思うと、自分がありがたいものに包まれているような気持ちになってくるのです。

ピアニストのひとり言 第925回

piano duo concertを終えて

シューベルト、シューマン、町田育弥、三善晃、内山厚志(敬称省略)…大好きな音楽家のみなさんに関わっていただいて…また、たくさんのあたたかなお客さまに見守っていただいて、当コンサートは無事に終えることができました。わたしにとっては、連弾も、邦人作品を取り上げるのも、朗読も、自主企画として初めてでしたが、プログラムもゲスト出演者も「こういうコンサートをしたい。それには、これ以上のプログラムとキャストは考えられない」という夢をそのまま形にすることができて、胸がいっぱいです。

コンサート前々日、最後のリハーサルのため、まだ臨時ダイヤで運行中の北陸新幹線に乗って長野県上田市へ。先の大型台風で千曲川にかかる鉄骨の橋が落ちてしまっている痛々しい姿を横目に、某キャンパスへ。そこにあるコンサートホールをお借りしてのリハーサルでは、ていねいにフレーズの掛け合いやハーモニーを確認したり、改めて作品の魅力に感動したり…5時間以上があっという間に過ぎてしまい、最終の新幹線に乗りこんで、帰宅は深夜1時近くになりました。

プログラムの後半では、町田さんの提案で、彼の連弾曲集『きこえるかい?』のメインキャラクター“まめぼう”に(プロジェクターで)登場してもらい、会場はほんわかした雰囲気に包まれました。十字架が高々と掲げられ、ステージ上にはパイプオルガンのあるルーテル市ヶ谷のホールに、別所温泉の民謡『岳の幟(のぼり)』が響き渡るというクロスオーバーも。

ピアノのデュオが主体のプログラムでしたが、町田さんの作品“朗読、ピアノ、クラリネットによる『絵本の世界』では、クラリネットの内山厚志さんにご出演いただいて三人でのパフォーマンスになりました。テキストになっているのは、ガース・ウィリアムスの絵本『しろいうさぎとくろいうさぎ』原題は“the rabbit wedding”…とても可愛らしいうさぎのラブストーリーで、わたしは朗読を担当。ファンタジーあふれる優しいタッチ、うさぎの表情がくるくる変わるところが魅力の絵本ですが、それを音と朗読でお伝えすべく、試行錯誤。演奏とはまた違う緊張感を味わいました。

ちなみに、この『しろいうさぎとくろいうさぎ』は、表紙にも求婚や婚礼のシーンにも、たんぽぽが描かれているのですが、ふと気づいたら、今回のフライヤーにもたんぽぽが!デザイナーの筒井健介さんにコンセプトをお伝えして、作成していただいたフライヤー…鍵盤がたんぽぽのタネになって、上のほうには、ぽわぽわした綿毛が散っていました。これを作った時点では、『しろいうさぎとくろいうさぎ』の物語を知らなかったのに、なんという偶然でしょう。

そして、コンサートの最後は、桐朋学園大学在学中には様々な講義でたくさんお世話になった三善先生の連弾作品『音の手帳』です。三善先生は、数えきれないほどの合唱作品、器楽作品だけでなく、札幌オリンピックのファンファーレ、映画や大河ドラマの音楽、たくさんの小中高の校歌、宮城県の県北の町、中新田町(現在の加美郡加美町)などの町歌、ひいてはアニメ『赤毛のアン』の主題歌に至るまで、たくさんの素晴らしい楽曲を残してくださいました。

風の薫りが漂っているような爽やかな楽想のなかに、時おり思いがけない、ドキッとさせられるハーモニーが聴こえてきたり、リズムの掛け合いがスリリングだったり…弾くほどに魅力的な作品です。その三善晃先生の門下生だった町田さんといい、こんなに素晴らしい邦人作品があるというのに、今まで積極的にレパートリーに取り入れてこなかったことが悔やまれました。

音楽にはさまざまなアンサンブルがありますが、連弾はひとつの楽器を二人でシェアするという、特殊なもの。他の楽器や声楽とのアンサンブルなら、熟練した弾き手ですと「1+1」が3とか5になり得ますが、連弾はひとつの楽器が奏でる音の、人間が心地よいと感じる響きの質や音量の限界を超えぬように作っていくのが肝要です。うまい表現が見つからないのですが、例えば「1+1を2というより、究極の1.6にする」ことを探求する難しさと楽しさがあるように感じました。

支えてくださったすべての皆さまに、心から感謝を申し上げます。本当にありがとうございました。皆さまが、音楽とともに幸せな人生を過ごされますよう、心からお祈りいたします。

ピアニストのひとり言 第924回

たんぽぽ、ほっぺた、ひざっこぞう

作曲家でピアニストの町田育弥さんとのデュオ・コンサートを来週に控え、リハーサルや準備が佳境を迎えているところに、大型台風が日本を襲撃。連休中に予定されていた多くのイベントが中止になり、私の音楽講座も中止を余儀なくされて、なにやら不穏な秋の到来になっています。

ベランダに置いてあったものを屋内に避難させると使っていない植木鉢やら、もう錆びて身素晴らしくなってしまったオーナメントやらが放置されていたことに気づいて、申し訳ない気持ちになりました。それが何であれ、自分がきちんと管理できないほどのものを所有しているのは、恥ずかしいことです。これを機に、いらないものは粗大ゴミに出すなどして、きちんと整理しよう、と反省モードに。

一方、当たり前にそこにあるので、普段その存在に特別な意識を払うことはないのだけど、実はとても大切である、というものもあります。特にこの頃気になっているのが、日本の言葉です。

外国の人に、体の部分について「日本語ではなんていうの?」と聞かれ答えると、たいてい笑われます。短くて、音が「かわいい」というのです。目、口、鼻、耳、頬、手、足…確かにほとんどが長くてひらがな2文字分。「額」は例外的?に3文字ですが、「おでこ」ともいうのよ、と説明するとその音も面白いというので「そう?頬は“ほっぺた”、膝は“ひざっこぞう”とも呼ぶの」と付け加えると、曰く「日本語って、小さい子どものおしゃべりみたいな音がする。リズムがあって楽しいわ」。

そう言われて、小さい時にその花の名前が「たんぽぽ」というのだと知った時のことを思い出しました。子どもながらに、なんて愛らしい名前なんだろう、と感動したのです。その花は咲き終わるとふわふわの綿毛に生まれ変わって、それが風に乗って飛んでいって、また新しい命のスタートを切る…。ドラマティックで、そのまま絵本のお話になりそう。いっぽう、茎を支える葉は思いのほか逞ましく、強い生命力を誇示しているかのようです。やがて私はその花に、畏敬のような気持ちを抱くようになりました。

町田さんの曲には、そんな言葉のような、生きたリズムがたくさん息づいています。「もういいかい?」「はじめチョロチョロなかぱっぱ」「あっちこっち」…注意深く観察すると、洗練されたメロディーやハーモニーの中に、日本語の表情豊かなリズムが仕込まれているのです。

今回演奏する、町田さんの作品“朗読、ピアノ、クラリネットによる絵本『しろいうさぎとくろいうさぎ』の世界”でも、彼らがもぐもぐたんぽぽを食べているときに、どこからともなく“たんぽぽ”という言葉が聞こえてくる仕掛けがあって、目が…ならぬ、耳が離せません。お話の最後で彼らが結婚する時には、お互いの耳にたんぽぽの花を飾りっこします。たんぽぽは、柔らかくシックな色調の絵本の中にあって唯一鮮やかな色で描かれ、大切なシンボルなのだという印象を受けます。

ふと気づくと、このコンサートのフライヤーは、鍵盤がたんぽぽの種になって、ふわふわっと飛んでいっているデザインでした。黄色い綿毛のようなものも、三つ四つ描かれています。このデザインをいただいた時点では、まったく物語を知らなかったので、すっかり嬉しくなって、そのことをデザイナーのKさんに伝えました。

「綿毛は、静かに、でもどこか遠くの街へ、村へ、新しい命をつなぐ大事な大事なバトン。“美奈さんが紡ぐ音を、皆さん一人一人が自分の世界に運んで、新しい音の命になって広がっていったら嬉しい”そんな想いの綿毛が、さらにつながる、出会う…ステキなコンサートの予感ですね」Kさんは、そんなメッセージを返してくださいました。

「あ、そうか!」それを読んで、たんぽぽが何を象徴しているのか、わかった気がしました。雑草のような顔をした、特別でもなんでもないたんぽぽの花ですが、そんな“当たり前のようにそこにあるもの”を大切にする気持ちがお互いにあれば、きっと幸せは続くよ、というメッセージが託されていたのではないでしょうか。

そして、先ほどお話しした、“当たり前にそこにあるので、普段その存在に特別な意識を払うことはない”日本語のもつ愛らしい生き生きとした響きやリズムもまた、“たんぽぽ”なのです。

清らかな水、綺麗な青空、鳥のさえずり…ありがたいことに、私たちの周りにはたくさんの“たんぽぽ”で溢れています。

ピアニストのひとり言 第923回

人生は愛がすべて 其のⅢ

絨毯が敷き詰められた会場の一角には、ペルシア・イラン直送の素敵な小物なども飾られ、調律師のKさんが戻ってくださった頃にはほとんどの席が埋まりつつありました。今回のイベントは、ありがたいことに半月前には満席御礼になっていました。

ドイツ語の朗読をしてくださるマルクスさんが、SNSのイベントページを駆使して(時にレザさんや私にも投降を促すミッションを与えて)、効果的に告知を重ねてきたことが功を奏したようでした。奥様のヴィダさんはゲネプロ中にお客さまの座る椅子や座布団を、皆さんができるだけストレスなく演者を見られるよう最適な位置に整え(彼女はピアノの位置を決める時にも、たくさんの助言をしてくれました)、それが終わるとゲストにお出しするサフランとローズウォーターのペルシアンドリンクをテキパキと準備してくれました。そしていよいよ開演時間に。

会は、初めて聴いた時レザさんが即座に「これをオープニングにしよう!」と閃いた、シューマンの『森の情景』から、ミステリアスな小品“予言の鳥”で幕を開けました(実は私もオープニングにはこれが良いと思っていたので、その瞬間このイベントに光が見えたのでした)。

皆さんにはそれぞれの詩の大役をダイジェストにまとめたものをお配りしましたが、それにとらわれすぎず、詩の響きを音楽のように、また音楽を詩のようにお楽しみくださいますように…というようなことを冒頭でお話ししました。

演奏するのは全部で14曲。朗読と音楽をただコラボレートさせるだけのイベントにならぬよう、ハーフェズ、ゲーテ、シューマン三人の関連性、それぞれの時代や作品が生まれた背景や、イラン(ペルシア)という国についてなど、様々なお話を盛り込みながら進行させていきます。時間配分を気にしつつ、お二人にインタビューしながらも全体の流れが途切れないよう意識を配って、90分はあっという間に過ぎようとしていました。

エピローグに選んだ曲は“アラベスク”です。数日前に苦心して作成し、忘れて落胆し、ついさっき調律師のKさんから受け取って胸をなでおろしたあの二種類のカードがここで登場。バラの花びらのようなピンクのカードにはペルシア語で、葉っぱのようなグリーンのカードにはドイツ語で、それぞれ“人生は愛がすべて”という意味の言葉が手書きされています。曲中で、ペルシア語のカードはレザさん、ドイツ語のカードはマルクスさんから、お一人お一人のゲストに手渡して、最後には会場の皆様で一緒にそれを朗読する、という仕掛けでした。

曲を弾き終わる頃にみなさんに行き渡り、静かな終結部のところで皆さんにそれらを朗読していただくという趣向でしたが、ゲストの方が想定以上にたくさんいらしたことと、皆さんに丁寧に手渡ししたことから曲が終わるまでに完了しなかったというハプニングがありましたが、そのおかげで私も演奏を終えてから、みなさんと一緒に唱えることができました。

「人生は 愛がすべて」…ペルシア語で“ゼンデギ・ファガト・エシュ”、ドイツ語で“ダス・レーベン・イスト・ヌア・リーベ”という声が会場に響いて、会は幕を下ろしました。それは、「愛の詩よりも素晴らしいものに出会ったことはない。輪廻するこの世で残るのは、愛のみ」というハーフェズの言葉から引用したもので、私たちが今回のイベントのテーマにしてきたキー・フレーズでした。

終演後は、ゲストの皆さんに美しいサフラン色をした、バラの香るほんのり甘いペルシアンドリンクが行き渡って、気の置けない交流タイムに。馴染みのイラン食材店の店主ハサンさん、ペルシア語翻訳家の愛甲さん、ラジオジャパンペルシア語放送のアナウンサーのナヒードさん他、たくさんのイラン関係の方々や、八千代からいらしてくださった音楽講座受講生の方々…皆で詩や音楽の豊かさ、美しさを共有することができたことは、我々出演者の大きな喜びになりました。

アーティストの感性で、詩と音楽をマリアージュさせてくださったレザさん。掛け合いの演出やたくさんのアイディアを提案してくださったマルクスさん、フライヤーのデザイン・作成、当日のインフォメーションのためのポスターの作成と設置など、高いデザイン性と細やかな配慮を提供してくださった朝子さん、ドリンクの準備やステージマネージメントをお手伝いくださったヴィダさん…誰一人が欠けても、やり遂げることができなかった会でした。

10数回にわたる打ち合わせ、リハーサルを重ねてきたイベントは、こうして無事終えることができました。そして、“人生は愛がすべて”は、私にとって、これからの人生においてずっと胸に抱いていたいフレーズになりました。アッサラーム・アライクム。心の平安が、これからも続きますように。

(「人生は愛がすべて」完)

ピアニストのひとり言 第922回

人生は愛がすべて 其のII

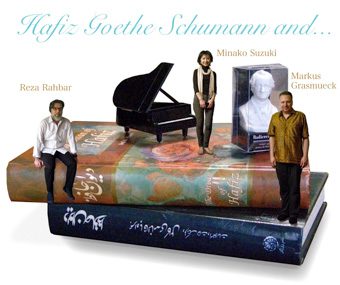

その2日後に行われた音楽と朗読のイベント“ハーフェズ ゲーテ シューマン〜音楽とポエジーの間で〜”は、満員のお客さまのお運びをいただき、終了致しました。出演は、ペルシア語でハーフェズを朗読くださるイラン出身のレザさん、ゲーテの詩を朗読くださるフランクフルトご出身のマルクスさん、そして私の三人です。

この約半年間、打ち合わせを入れると10回以上もの濃密なリハーサルを重ね、当日のゲネプロの時にも必要な箇所には修正を加え、迎えた本番でした。私はというと、いつものコンサートと違って、朗読との絡み、頑張らない自然なトーンの声が聞こえるピアノの音量とバランス、詩の内容に合わせた解釈とテンポ…などなど、初めての課題ばかりでしたが、その何れもがとても勉強になりました。でも、思った以上に気が張っていたのか、当日ありえない忘れ物をしてしまうという失態を犯してしまったのです。

ありえない忘れ物とは、葉っぱと花びらのメモです。土曜日に音楽講座が終わった後、最後に皆さんへプレゼントしようと、「人生は愛がすべて」というメッセージをペルシア語と日本語、ドイツ語と日本語、の2種類で夜なべして手書きしたものです。もう少し詳しいお話をすると、それは特殊な加工が施されていて、手のひらに乗せると体温に反応でした、まるで本物の葉っぱや花びらのようにクルンとカールするのです。エンディングの曲の間にペルシア語で書かれたピンクの花びらはレザさんから、ドイツ語で書かれたものはマルクスさんから、お客様お一人おひとりに手渡してもらい、最後にはその言葉をみんなで朗読してグラン・フィナーレにしよう、と考えていたのでした。

そんな大切なものを、家を出る間際にバッグを変えることにして中身を移し替えた時、うっかりと見落としてしまったのでした。「どうしよう、大切なものを忘れてきちゃった…」インターネットで取り寄せた特別なメモです。もちろん、その辺に売っているようなものではありませんし、あったとしてもこれから一枚ずつ手書きしても到底間に合いません。万事休す!

…するとその時、神の声が聞こえたのです。「僕がお宅に取りに行きましょうか?」ちょうど調律を終えたKさんから、鶴のひと声ならぬ“神のひと声”が。よく、ものの例えに“一筋の光が見えた”と言いますが、それは私にとって一筋どころか全世界を照らすようなおおきな光でした。「ほ、本当にお願いできますか!?」こうなったらもう、体裁を取り繕う場合じゃありません。家の見取り図(?)とその在りかをメモして、鍵と一緒にお渡ししました。

それを受け取るとKさんは、すぐに都内の会場から八千代まで取りに行ってくださって、本番10分前に会場に到着。?ああ、神様!それにしても印象的だったのは、この時共演のお二人は、決して私を責めたり問いただしたりしなかったということでした。

私たちはいつの間にか、リハーサル以外の時間にもリハーサルを反芻して確認しあったり、「ゲストお出しするペルシアンドリンクは、ローズウォーターとミント、どちらがいいかな」「(一部に変更があるので)地図は最新のものを告知し直したほうがいいかも?」など、細やかなことまでSNSのメッセージでやりとりをするようになっていました。

「お客様に渡す対訳の用紙は、(当初の予定より)もっと裏が透けない厚手のものがいいのではないかしら」「今、最後にゲストに配るメモを手書きしています」私が頑張りすぎているような気配を感じると、レザさんは「頑張ってね」「よろしくね」という代わりに「あなたが健康なら、みんなが幸せなんだよ」と声をかけてくれました。

「あなたが健康なら、みんなが幸せ」…ハッとしました。そこにあるのは、激励よりも相手への思いやりです。「頑張って」「頑張りなさい」は、相手に対してのみの声がけであるのに対して、これは「自分たち“みんな”の幸せは、あなたと結ばれているのですよ、あなたはひとりではないですよ」という、愛と慈しみの言葉です。「あなたが健康ならみんなが幸せ」の主語は、相手も自分も含む“みんな”で、そこに命令的な意味合いはありません。

それは、“無理をしないでね。君が健康であることがどんなに大切で素晴らしいことか。僕たちのためにも、自分を大切にしてね”と言い換えることができるのではないでしょうか。なんと思いやりに満ちた、深く優しい言葉でしょう。人間とは、「誰かのためにより良く生きよう」と思う時にこそ、生きる喜びを感じるのですもの。

(「人生は 愛がすべて」其のⅢに続く)

ピアニストのひとり言 第921回

人生は愛がすべて 其のI

先週末土曜日の

“第66回大人のための音楽講座”

その2日後の

“ハーフェズ ゲーテ シューマン〜音楽とポエジーの間で〜”

と、二つのイベントが続きました。

涼やかな風に秋の気配が感じられる土曜日の朝に行われた“大人のための音楽講座”では、桐朋学園大学で同期生のヴァイオリニスト山口幸子さんをゲストに迎え、ブラームスの名曲『ピアノとヴァイオリンのためのソナタ第一番』通称“雨の歌”をメインに、クララを心から慕ってやまない彼の気持ちが染み込んだようなピアノ作品をご紹介しました。

この作品はこのタイトルが端的に表しているように、ピアノもヴァイオリンと同等に大きな役割を担っている作品で、ピアノはそれ以外の楽器と一緒に演奏するときは“伴奏”である、という観念を持って聴くとびっくりしてしまうことになります。

ピアノが“伴奏”的に書かれている作品なら、ある程度のキャリアを持つ演奏家同士ならさほどの時間を重ねずとも、お互いに“合わせる”事は可能です。でも、このように濃密なアンサンブルが求められる作品ともなると、そうはいきません。「大きなスペースではなく、皆さんに演奏を身近に聞いていただける当音楽講座でこそ、受講生の皆さんにその醍醐味を少しでもお伝えできたら…」そんな望みを抱く一方で、しっかりとしたリハーサルを要するこのようなオファーを、彼女が引き受けてくれるだろうか、という不安もありました。

幸子さんとは墨田区文化振興財団からの依頼により、数年間にわたって、墨田区内の小中学校の音楽室での“出前コンサート”という形でのアウトリーチ活動を行ってきました。ややもすると“自分が人より前に出たい!”というパーソナリティーが多い音楽家の世界にあって、思いやり深く良い意味で協調性に長け、それでいてしっかりとした信念を持っている彼女となら、じっくりとデュオを育み、良いものを作り上げられる気がしたのです。

「“雨の歌”??本当に?嬉しい!でも、それならちゃんと合わせをさせてもらいたいな。それでもいい?」彼女は二つ返事で引き受けてくれました。所属している新日本フィルは、毎年夏は大きなツアーでとても忙しいのですが、合間をぬって都合してくれたリハーサルは、真剣そのもの。その度、お互いに感じたことを演奏でも言葉でも表現しあい、アイディアを出し合ってアプローチを模索。あたたかな光に向かって少しずつ歩みを進めるような時間を、重ねていきました。

クララへの永遠の愛を、それ以上望めないほど丁寧に、心を込めて音楽として紡ぎ、そこに思いの丈を注ぎきったブラームス。リハーサルの中で、その気持ちに触れ、身震いを覚えたこともありました。この作品では、言葉では伝えきれないであろう彼のクララへの深く神聖な愛が、ヴァイオリン(ブラームス)とピアノ(クララ)という二人の奏者によって語られ、成就するのです。その語り手を担うものとして、私たちはお互いに同じような“使命感”を感じていました。

オーケストラのお仕事から帰ったあとも、夜中までこの日のためにお稽古してくれた彼女。豊かな色彩と表情に満ち、誠実さと愛にあふれた彼女の素晴らしい演奏に、ご参加の皆さまからの拍手がなかなか止みませんでした。わたしはというと、大好きな作品を大好きな人と弾いた幸せで胸がいっぱいになり、演奏後言葉に詰まってしまうという失態をやらかしてしまいましたし、小さな反省点には事欠きませんが、さらにこの作品が好きになりました。

ティータイムには、ブラームスにちなんでドイツのレシピで焼き上げた“はちみつスパイスケーキ”をご用意。はちみつをたっぷりと使うのですがオイルをほとんど使わないので、素朴で元気になる味わいです。スパイスは、シナモン、カルダモン、クローブが入ります。食べやすいようダイスにカットして、お砂糖を入れずにホイップした生クリームに、イランのピスタチオとサンザシのドライフルーツをトッピングしてお出ししました。

ブラームスの愛が染み込んだ音楽を皆さんと共に分かち合えた喜びを、次のステージに繋げてまいります。(其のIIに続く)

ピアニストのひとり言 第920回

嵐のあとで

近所のスーパーマーケットにアイスクリームを買いに行った帰り道、どこからか、透きとおった、きれいな…でも、とてもか細い声がきこえてきた。声がする方をみると、台風で落ちた葉や枝にまみれて、ふわふわしたうぶ毛のような羽根をつけた小さなひな鳥が、うずくまっていた。まだ飛べないようだ。

ひな鳥「ぴぴー、ぴぴー、(ママー、ママー)」

私「こんにちは。おうちから落ちちゃったの?」

※しゃがみこんで話しかける

ひな鳥「ぴぴー…(そうなの)」

私「こまったねー、どうしよう」

ひな鳥「ぴぴー、ぴぴー?(ママはどこ?)」

※ひな鳥の言葉は、妄想

そういうと彼女(仮)は立ち上がり、よろよろと歩いて行ってしまった。その細い首の頼りなさ、足どりの危なっかしいこと…わたしはしゃがんだまま、彼女の後ろ姿をいつまでも見送った。

(なんとか助けられないかしら。でも、わたしに飼われたら、彼女はママに会えないのはもちろん、お日さまの下を自由に飛ぶこともできなくなる…)

答えがでないまま無力感に苛まれながら歩き始め、数歩すすんでふと我にかえる。

「あ。アイスクリーム」

すっかりその存在を忘れていた。炎天下、家に着いたら半分溶けていた。

台風の被害者は人間だけではないのだ。

そればかりか、人間だけが不必要かもしれない利便性やぜいたくな快適さを求め、地球を壊している。

あのひな鳥に、申し訳ない気持ちでいっぱいになった。

アイスクリームはすぐ食べた。

が、味の記憶がまったくない。

ひな鳥の写真も、ない。

カメラを向けることは、思いつかなかった。

千葉県内は、大型台風15号の後、地域によっては電気や水道の復旧に思いのほか長い時間がかかった。5日経った今日になってやっと電気が通った、という知人もいるし、電柱の引き込み線のヒューズや配線が切れたままでいまだに停電が続いている所もある。自身が大変な被害にあっているのに、もっと困っている人がいるからと、災害ボランティアセンターを開設した友人も。こういう時、ほとんど役に立つことができていない自分は、果たして人間としてまっとうに生きているのだろうか、と情けなくなる。

大きな災害は、今後も必ず起こる。その時、何ができるようにしておくべきか、きちんと考えておこうと思う。

一日も早く、被害に遭われた皆さんが普段の生活に戻れますように。

ピアニストのひとり言 第919回

13歳の旅立ちに

石巻を訪れたのは、何年ぶりでしょう。

今年8月の最後に、こんなお別れをするために

この地を訪れることになるとは、思いもしませんでした。

仙台にいた頃、中学生の時からピアノを教えていた石巻のYさん…音楽大学を卒業し、今は立派なピアノの先生になりました。二人の子どもたちのママにも。

10数年前に彼女が結婚した時には、松島での結婚式に呼んでくれました。新たな門出を祝福したのが、つい昨日のことのようです。その翌年には長女Nちゃんが産まれました。

長男A君が産まれてまもなく起こった3.11の震災で、皇室献上の海苔を作っていた嫁ぎ先の家業は大きなダメージを受けましたが、いつも健気に家族を支え、わたしが帰省するたび、子どもたちのレッスンにきてくれました。

優しくきれいな音で、とても音楽的に弾くNちゃん。空手でも全国1位になったほどの頑張りやさんでした。3.11の時には、非常警報がなるたび、怖くて泣きながらも生まれたばかりの弟Aくんを庇いました。

◆

そのNちゃんが体調を壊し、レッスンに来られなくなって2年が過ぎようという、つい数日前…お母さんのYさんから訃報が届きました。

骨肉腫が肺にまで転移。小学六年生 13歳で天に召されてしまいました。

「よかったら、顔を見てやってください」私の姿を見つけると、和装の喪服に身を包んだYさんがすぐに棺のそばに案内してくれました。大好きだったディズニープリンセス、ラプンツェルのドレスに身を包んだNちゃんは、およそ棺が似合わない、あどけない表情でした。葬儀には、お友だちもたくさん来ていました。みんな、目を真っ赤にして泣いていました。

葬儀場には、Nちゃんのための小さな展示スペースが設けられていました。クラスメートに応援してもらいながら、車椅子で参加した修学旅行のようすや、楽しそうな家族旅行のスナップを拝見していたら、レッスンに来た時に、お菓子には目もくれず、父の作ったトマトをぱくぱく美味しそうに食べていた時の笑顔が思い出され、涙が止まりませんでした。

立派に弔辞を読み上げた小学校低学年の弟A くん。ピアノも空手も、お姉ちゃんと一緒に頑張ってきました。「これから、大切な時にはきっと、お姉ちゃんがしてくれたこと、言ってくれたことがバシッと効き目を発揮していくのだと思います。お姉ちゃんの大きさを、これから折に触れてわかっていくんじゃないでしょうか」お母さんのYさんは私にそう言うと、愛おしそうにAくんを見つめました。

今日の石巻は、まっ青に晴れわたった空に穏やかに見守られていました。

東松島の海は、その水面を稲穂のような黄金色に輝かせていました。

Nちゃん。辛い治療をよく頑張ったね。天国でゆっくり休んで、落ち着いたらまたピアノ弾いてね。

美奈子先生もピアノを弾き続けるから、聴いててね。いつかまた、一緒にお稽古しましょうね。

ピアニストのひとり言 第918回

夜空の華

八千代ふるさと親子祭 花火大会

先週末は地元八千代での恒例の夏祭りでした。今年は8000発の花火が打ち上げられると聞いて、人混みが苦手なのを奮起して、ぶらぶら出かけてみました。

せっかくだから、全景が見えるところがいいな。でも、川沿いは立ち止まらないように、など制限があったりするし、できる限り人混みは避けたい…、と、身勝手なことを考えながら川沿いの打ち上げ場所の対岸をうろうろとしていたら、ちょうど良いところを思いつきました。いつも図書館にく途中の、あぜ道の傍です。そこなら視界を遮るものはないし、川からは外れているのでゆっくりと見られそう。

皆さん考えることは同じとみえて、到着するとすでにたくさんの人が打ち上げの“第一声”を待っていらっしゃいました。民話に出てくるような立派な葉っぱを茂らせたサトイモの畑の一角には、桟敷席よろしくパイプ椅子が並べられ、数十人の方がうちわや缶ビールなどを手にのんびりとくつろいでいます。一方、“立ち見組”には私のようにふらりとひとりで来ている方も多く、みんな打ち上げ会場の方角をリラックスした雰囲気で眺めています。やがて花火の打ち上げが始まると「おお!」…一同の声が自然に揃って、一気にその場がひとつになります。

日本の打ち上げ花火は、“火の作品fire work”というより、やはり“火の華fire flower” と呼ぶにふさわしい。お盆前後のお祭りで、打ち上げられる花火…夜空に花や星のように美しく“火の華”がきらめくのを、ご先祖さまに見せてあげようと始まったのかしら、と思いながら眺めていたのですが、後で調べたら、江戸中期(1732年)のこの時期に発生した“亨保の大飢饉”とコレラによって江戸に多くの死者が出たことから、当時の将軍徳川吉宗が、その翌年に鎮魂と悪霊退散を願って隅田川で行なった“水神祭”の際に打ち上げたのが由来なのだとか。いずれにしても、亡くなった方の魂を慰めるためのものということには変わりありません。

すぐ右後ろには、5歳くらいの(*推定。チラッと姿を盗み見したところ、とても小さかったので)男の子がお父さんと立っていました。やがて、お父さんが動画を撮り始めました。あとでお母さんに見せてあげるのでしょうか。あるいは、お母さんは、男の子よりもさらに小さい妹か弟と一緒に、お留守番をしているのかもしれません(*勝手な推測)。

「じゃあ、解説をたのむよ」と、お父さんに促され、男の子が実況しはじめました。遠慮がちに、動画を撮影してオフになってから「ただ今の花火は…」と話し始めたので、お父さんから指導が入ります。「それね、オフになってる時ではなく、撮っている時にやってごらん」「うん、わかった」

再びカメラ(スマホ)が回り始めると、男の子は周りの迷惑にならないよう、小さな声で実況を始めました。「おお、この花火は枝垂れ桜のようです」「これもまた、色とりどりですね」と、始めは切れ切れでしたが(それでもなかなかの描写力)、最後の方はすっかり慣れてきて、「そろそろ帰る人も増えてきましたが、まだ終わりではありません!まだ終わりではありません!このあと、最後に大きな花火が打ち上げられるのです。待ちましょう!わたしは待ちます!待つ時間も、花火の“楽しみ”です!」と、どんどん絶好調に!

こうなると私も、目は前方の花火を愛でつつ、耳はすっかり右後ろの姿の見えぬ“彼”の声に、こっそり釘付け状態に。

果たして彼の言ったとおり、ひときわ華やかな怒涛のような連発で、花火大会が締めくくられました。さて、最後はどうしめくくるのかと思ったら、「待った甲斐がありました。見事な最後でした。今年はこれでおしまいです。また来年お会いしましょう!…(一呼吸おいて)…アディオス??」

アディオス!?…まさかのスペイン語!!いやはや、おそるべし今どきの5歳児。危うく惚れそうになりました。

夜空に華を咲かせる夏の風物詩だけでなく、微笑ましい父と息子の会話も堪能させてもらえて、とてもいい夜でした。

ピアニストのひとり言 第917回

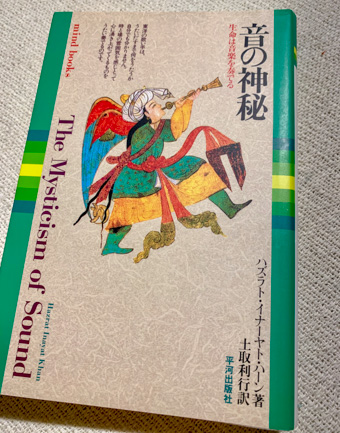

音の神秘

「日常のことばにいう音楽とは、私たちの“最愛なるもの”を具現化したものにほかなりません。あらゆる音楽芸術の中でもとりわけ音楽芸術は神聖であると考えられてきました。それは宇宙のすみずみまで作用している法則の精密な縮図だからです。例えば私たち自身を観察してみると、脈拍、心臓の鼓動、呼吸のいずれもがリズムの働きであることが分かるでしょう。生命は肉体の全メカニズムのリズム作用に依存しています。気息は声、ことば、音として現れ、音は自分の中に外に絶えず聴こえています。それは音楽です」

「音楽は優れた音楽家の魂に限らず、どんな赤ん坊の魂でも鼓舞します。この世に生まれて間もない赤ん坊でさえ、音楽のリズムに小さな手足を動かそうとします。それゆえ、音楽は美の言語だと言っても過言ではありません。生きとしいける魂が愛してきた一なる言語だと…。このことを真に理解し、美の極致を神、あるいは私たちの最愛のものだと認めるなら、なぜ芸術や宇宙の中に体験する音楽が“神聖な芸術”と呼ばれるのか分かるでしょう」

「洋の東西を問わず、どこの国でも音楽の神聖さを否定することはできません。まず第一に、音楽は魂の言葉です。だから、国や種族を結びつけるのに、音楽にまさる手段はありません。音楽は人と人とだけでなく、人と神をも結びつけるのです。」

「音楽の目的とは、心と魂を鍛えることです。というのは、音楽は心を集中させる最良の方法なのです。魂を引きつける音楽は心の集中を守り続けます。心を音楽にあずけさえすれば、人は他のいっさいのものから離れ、おのずと集中力を発達させるようになります」

「音楽には美しさに加えて、心を生き生きとさせる優しさがあります。細やかな感情や思いやりのある人にとって、この世の生は耐えがたいものです。それは人をいらだたせ、時にはぞっとさせます。いわば心を凍らせてしまうのです。音楽に心を集中できれば、それは凍えていたものを温めるようなものです。心はその本来の状態を取り戻し、リズムは心臓の鼓動を規則正しくし、それが体、心、魂の健康を回復させ、正しく調律します。生の喜びは心身の完璧な調律にかかっているのです」

「音楽は言葉によって表現されるものではありません。リズムとトーンの美によって、言葉よりもはるかに遠くまで達することができるのです。音楽家がその使命を意識すればするほど、人類に対してより大きな貢献が可能となることでしょう」

「音楽をその演奏法から観察すれば、民族の差異によって音楽のメソッドに差異が現れたりするのはごく自然なことです。しかし美の概念から観察すれば、そこに違いは全くありません。それが人の手によるものである場合には違いが現れますが、それが魂による音楽であれば、全く違いは見出せません。その人が遠い東の出身であれ、あるいは北極、南極、もしくは西の出身であっても、そこに自然の美がある限り、それに憧れ,称賛し、愛さずにはおれないでしょう。音楽を愛する者についても同じことが言えます。初めて鑑賞した音楽が魂によって生まれたものであり、そこに魂を見出すことが出来れば、どの国の出身で、どのような音楽を聴いて育った人でも、それを同じように愛し感謝することでしょう」

_______スーフィー(神秘主義者)であり、欧米でも演奏と講義を展開していたインドの音楽家、ハズラト・イナーヤト・ハーンの著書『音の神秘〜生命は音楽を奏でる〜』(平河出版社)他を、読んでいます。音楽は民族と民族、人と神・宇宙を結びつける神秘的・普遍的なものだという教えに触れ、改めて音楽に携わるものとしての使命について、考えさせられています。そういえば、かのアウグスティヌス(354〜430)は著書『音楽論』のなかで、「宇宙の至高の回転運動は、数的調和という秩序のうちにあり、それは理性的・叡知的な“リズム”である」と述べています。

「あらゆる民族、階級、国民は、一つの和音を基にした音楽の調べのようなもので、そこでは主音に当たる共通の関心事が一つのハーモニーの絆の中に、とても多くの人たちを引きとどめています。現代においては、民族や国家によって分け隔たれてしまった人々の魂と魂を再び結び付け合うために、音楽だけが唯一有効な手段である、といっても過言ではないと私は考えています。それには長い年月を待たねばならないでしょうが、音楽とそこに含まれる知恵とが、全人類の宗教となる日がいつか訪れることでしょう」

イナーヤト・ハーン氏の言葉が、「音楽は贅沢なものではありません。音楽は重要な役割を持ち、必要なものです。お互いの違いを受け入れ、認め合い、調和するためにも、アフガニスタンを統合するためにも」9年前、混乱のアフガニスタンに初の音楽学校を創設したアハマド・サルマスト氏の言葉と相まって深いハーモニーを成し、心に静かに響きわたりました。

ピアニストのひとり言 第916回

“ひやっ”とした暑い日

宅配ロッカーに荷物を取りにいったら、マンションの管理事務所に火災アラームが鳴り響いていて、びっくり!小窓からのぞいたら、最上階の部屋の数字が赤く表示されています。あろうことか、管理人さんはお盆休みで不在です。

警備会社はいつ来るの?その前に火災がひろがってしまうかも…?

…どこに連絡したら良いものか、しばらくためらっていたのですが、待っているより行動かなと、119番に連絡。

「火災は外から確認できないし、アラームが鳴っているのは館内全体ではなく管理事務所だけなので、本当に火災が発生しているのか…状況が把握できないのです」とお話ししたら、

「わかりました。近くからすぐ向かわせます。隊員と接触してくださいますか?」とのお返事。

「では、しばらく様子をみてまたご連絡ください」なんて言われるのかと思っていたので、担当の方の秒速判断にびっくり!

わああ、わああ、どうしようー。

生まれて初めて消防車呼んでしまった〜!(困惑)

ほどなくして消防車がサイレンを鳴らして到着。警備会社の方も同時に到着、すぐさま管理事務所へ。

お部屋の安全確認ができ、事なきを得ました。アラームは、何らかの理由による火災報知機の誤報だったようです

それにしてもこの炎天下、消防車の到着と隊員の方の動きの速かったこと!火災のアラームが鳴ってから、わたしがそれに気づくまで、数分だったのか、十数分だったのかわかりません。なので、警備会社の方がどのくらいで到着したのかは不明ですが、消防隊員の方は、わたしの通報から3分と経たないうちに現地に駆けつけてくださいました。ただ、マンション入り口が遊歩道に面しているため、車輌は裏側に付けなければなりません。やや分かりにくいのです。

6階部分を見上げ、外からの状況を確認している消防隊員の方に駆け寄って頭を下げると、

「良かったです。お知らせありがとうございました」

と、てきぱきと簡潔な対応。

でも、そのあと「このマンションの正面入り口は、どこです?」と、今後のための確認を怠りませんでした。

「安全確認できました。ご足労くださってありがとうございました」

6階部分を見上げ、外からの状況を確認している消防隊員の方に駆け寄って頭を下げると、

「良かったです。お知らせありがとうございました」

と、てきぱきと簡潔な対応。

でも、そのあと「このマンションの正面入り口は、どこです?」と、今後のための確認を怠りませんでした。

嗚呼、八千代消防署、素晴らしい!救急隊員の方々、素晴らしい!

事なきを得て安心するやら、感心するやら。でも、隊員の皆さんを深い感謝の気持ちでお見送りしつつ、こんな時には慌てず騒がず、警備会社の方の到着を待つべきだったのかも、という思いも頭をよぎりました。本当の火災なら一刻も早く…と思ったのですが、今の火災報知機は、煙や湯気に反応することもあるほど、高性能ですもの。

、、、、、

以上の出来事をSNSに投稿し、「ううう、反省です。消防隊員の皆さま、どうもすみません??」と結んだところ、たくさんの方が「正しい判断ですよ」「(消防車が)来なくて大火事より来て誤報の方が、危機管理上良い」「(消防隊員に)おもちゃに突っ込んだ指が抜けなくなった息子を助けてもらったこともあります。筋骨隆々のお兄さんたちが怖がって泣く息子を笑わせながら、小さなおもちゃと格闘してくれて、30分くらいかけてとってくれました」など、温かなコメントを寄せてくださって、再び感謝。

アラブには「はじめに隣人。家はその後」という諺があるそうです。信頼できる人を隣人に持つことは、家を整えるよりも大切、という意味です。日本で似たものというと「遠くの親戚より近くの他人」でしょうか。調べてみたらそれは、中国の孔子や老子の言葉を集めた箴言(しんげん)集『明心宝鑑(めいしんほうかん)』の中の、「遠水難救近火、遠親不如近隣」に由来していて、四文字熟語だと「遠水近火」とのこと。意味は「遠いところにある水で、近くの火事を消すことはできない。 遠くの親類は隣の人にはおよばない」

おおお、まさにそのもの!…「遠水近火」を身にしみて感じた、暑い一日でした。

ピアニストのひとり言 第915回

いのち短し恋せよ乙女

アスファルトの地面が、西の空に陽が傾いた後も触れないほど熱を帯びています。「焦げる〜」「この“無駄に”暑いぶん、何か他のエネルギーに替えられたらいいのにね」街ゆく人々からこんな会話が聞こえてくる、灼熱の日々が続いています。

こうなると、火を使うお料理をしたくなくなってしまう軟弱者なのですが、冷たいものばかりでは胃に良くありません。ある日、夜になって練習が終わった後に買い物に出て、いくぶん涼しい風にホッとした瞬間、閃きました。「そうだ、夜にお料理の作り置きしておけばいいんだ!」

考えてみたら、もうずいぶん前から1日の時間の使い方にはまったく頓着せず、ただ“何となく”過ごしています。夜に行う方が良いことと、朝に向いていることが確実にあるでしょうに、学生時代からの“夜型”生活を今も引きずっていますし、特に何の計画もないままその時に思いついたことをするとか、切羽詰まるまで放置して、ギリギリのところでやっと手を付ける…といったパターンが常習化しています。もっと快適でハッピー指数の上がる生活リズムがありそうなものです。

「黒澤明監督は素晴らしい!彼の映画は随分たくさん観ていますが、一番好きなのは『ikuru』です。ご覧になりましか?」今年のはじめにハンガリーを訪ねた折のこと。オーストリアとの国境の町ジェールの教育委員会の男性から聞いたそのタイトルに、我々日本人視察団一同、首を傾げました。「確かにそれは日本の映画ですか?タイトルが日本語ではないように聞こえるのですが…」「確か『ikuru』だったと。検索すれば出てくるはずですよ。素晴らしい名作です」しばらくして、スマホを見ていた知人が声をあげました「わかった!これね、『生きる』!」「ああ、ikuruではなくてikiruでしたか。それです!」

日本人グループの中にそれを見たことがある人が一人もいないことを知ったその方は、意外だとも残念だとも取れるような表情をなさっていましたが、製作されたのは1952年。40代から50代の私たちには無理からぬことです。でも、劇中で主人公の男性によって「いのち短し恋せよ乙女」と歌われる『ゴンドラの唄』を知っている人は多く、男性も少し安心した様子でした。「作品をぜひ観てください。命の尊さ、人生の意味…深く考えるきっかけをもらえる、とても感動的な作品ですよ!」

今でこそ、癌(あるいは余命)の宣告や“終活”をテーマとした映画や小説は珍しくありませんが、終戦後7年しか経っていない当時、このようなテーマの映画が作られていたことを考えると、黒澤監督の、映画人として、さらには日本の復興を担う日本国民としての責任感使命感の強さに、改めて感服します。

今日、今月の『大人のための音楽講座』を終えました。テーマはドビュッシー。30代で逝去したシューベルトやモーツァルト、ショパンと違って特に短命だったというイメージのない彼ですが、55歳で逝去しています。先月特集したシューマンは46歳。4歳の頃からずっと同じように好きの一心でピアノを弾き続けているからか、自分の年齢をつい忘れてしまいがちですが、残されている時間が無限ではないのは、生きとし生きるものすべてにとって、もっとも確かなことです。

夏の妖精が、教えてくれているような気がしてきました。「ぼんやりしていたら、この夏もあっという間に過ぎ去ってしまいますよ。気候に合わせて洋服を変えることは難なくできるのだから、気候に合わせて生活リズムを工夫してみたらどうです?」例えば、暑さがピークの時はいつもよりも一時間ほど早起きして、読書なり散歩なり好きなことをして過ごす。日中にする家事は洗濯など最小限だけ。日中はやる気が起こらない料理や買い物、拭き掃除はなるべく夜のお稽古後にして、早めに就寝。やらなければならないことは決まっているのだから、要はそれを、一番気持ちよくできる時間帯にすれば良いのです。

でも、言うは易し行なうは難し。果たして年季の入った夜型生活に“革命”を起こすことができるのか?やってみなければわかりません。早速明日から早速してみます。友人の中には、10年前に一日一食に切り替えたらとても快適で、今もストレスなく続けていると言う人がいますが、それに比べればどうってことありません。たぶん。

“恋せよ乙女…”私たちに天から与えられた日々が、幸せなときめきに溢れたものになりますように。

ピアニストのひとり言 第914回

さかなさまさまさま

このところの週末は、三週間連続でピアノコンクールの審査のお仕事でした。もう20年以上も関わっているとはいえ、100点満点での採点と、おひとりおひとりへの講評の執筆にはかなり神経を使い、100人以上を1日で審査するような日には終わると途端に気が抜けて帰りの電車で本を読む気力もないほど憔悴してしまいます。でも、渾身の演奏から力をいただけることも少なくありませんし、他の審査員の先生や主催者の方々のお気遣い、段取りの良さに助けられ、つつがなく終えた時の達成感には得難いものがあって、毎年の楽しみにもなっています。

山形県酒田地区の審査の日は、曇りの予報に反して梅雨明けしたような晴天に恵まれました。審査開始時間まで二時間ほど、ぶらぶら市内の散策も楽しめました。本間家旧本邸でゲストを迎える松の見事な姿。木漏れ日の差し込む山居倉庫のケヤキ並木。漆喰に瓦屋根の山居倉庫は二重屋根の構造。湿度を一定に保てるため、中に保存しているものがいたまないのだそうです。

歩いていると汗ばむような陽気でしたが、海風が心地よく、そのあとの審査も集中して終えることができました。

翌週、福島県いわき市では、審査が朝早くから行われるとのことで、前日入りのスケジュール。明日のためにきちっとスタミナをつけなくては…と、美味しい地元の魚を求めて夜のいわきを彷徨い、地元の人たちに人気の居酒屋さんをみつけて、ひとり壮行会を決行しました。名物のメヒカリの唐揚げと、お刺身三点盛りを注文したのは良いのだけど、ここがいわきだということをうっかり失念していました。…というのは、この地ではひとつひとつが“大きい”(もしくは“多い”)のです。

メヒカリは他で食べるものよりも3〜4倍はあるかという大きさ、しかもみんな丸々太っていて、かつ噛まなくても溶けてしまうほどに柔らかく、お箸が止まりません。揚げたてのうちに夢中でいただきました。頭から尻尾まで、ひとかけらも残さずきれいに食べきってうっとりと満足していると、そこへお刺身三点盛り登場。直径36センチはあろうかという、立派な大皿に盛られたお刺身たちの量たるや!

その厚みのど迫力と切り身の美しさ、東京なら軽く3〜4人前でしょう?というポーションに圧倒され、「果たしてこの量を一人で食べきることができるのか?」と自問自答し、しばし絶句(今風にいうと“かたまった”状態)。大好物のヒラメをひときれおずおずと持ちあげると、その重みの幸福感にお箸を持つ手がふらついてしまいました。さらに、食べてみると、その美味しさにまたも絶句。

もちろん、一切れ残らず全て平らげました。嗚呼、美味しいお魚だけでお腹がいっぱいに満たされる幸せよ…!

改めて思い知ったのは、「新鮮な魚は、強い!」ということ。肉に負けないパワーを実感しました。体の中から元気が湧いてきて(「そりゃそうでしょ、3〜4人前も食べれば…」と、突っ込まれそうですが)、胸焼けもいっさいなし。私の勤勉な内臓は、その晩、主が寝ている間にしっかりとそれらを消化してくれて、翌日は朝からもりもりご飯が食べられましたし、116人の怒涛の審査も難なく乗り切ることができました。ありがたや。魚さま、さまさまです。

自然も歴史も感じられる町で、地元の食材から豊かなエネルギーを頂き、一日中ピアノの音を聴いて過ごす。…考えてみたらなんという贅沢でしょう。思わずいつもより深く呼吸したくなるような、澄みきった東北の空気は、肩から余計な力を抜き去り、代わりに感謝の気持ちをもたらしてくれます。

その日の仕事全てを終え、東京行きの特急ひたちに乗り込みました。これで今期のコンクール関連のお仕事は一区切り。座席に体を埋めた次の瞬間、大学時代に下宿先でそれまで見たことのない虫をみつけ、「このキレイな茶色い羽の虫は、なんという名前なのかしら」と思いながら眺めていたら、隣にいた学友に「きゃー!ゴキブリ!!」と叫ばれ、「え〜!これがゴキブリなの?」と驚いたという、故郷仙台の友人の話を思い出しました。彼女の優しい口調とほんわかした笑顔が脳裏に浮かんで、思わず笑みがこぼれました。

ピアニストのひとり言 第913回

響きあう私たち

当エッセイ第903回でもご紹介した、9月の朗読とピアノによるイベント“ハーフェズ、ゲーテ、シューマン ポエジーと音楽のあいだで 〜響きあう私たち〜”のリハーサルが、佳境に入っています。

朗読と楽器演奏というのは、さして珍しい組み合わせではありませんが、それがペルシアの詩人ハーフェズとドイツの詩人ゲーテ、ドイツの作曲家シューマンの三人の作品を主役に据えたものとなると、おそらく本邦初になるのではないでしょうか。

ハーフェズは、イラン出身のアーティストで、料理研究家としてもご活躍のレザさん。ゲーテは、ドイツ出身でNHK/FMのラジオ番組『まいにちドイツ語』や、慶應義塾大学、早稲田大学他でも教鞭をとっているマルクスさんが、それぞれ朗読してくださいます。もちろん、シューマンの演奏は私が担当。

はがきとA4二つ折りの二種類のフライヤー、S N S上でのイベントも作成し、いよいよ申し込みの受け付けが始まりました。

___________________________________________________

ペルシャの詩人ハーフェズに心酔した

ゲーテがしたためた『西東詩集』

それに魅せられたシューマンは

その詩に歌曲を書いたばかりでなく

ペルシャ世界をテーマにしたオラトリオを書き上げました

互いに求めあい響きあう、ポエジー(詩)と音楽

言葉と音のファンタジーの奏でるマリアージュ…

音楽がポエジーになり

ポエジーは音楽になる

(*以上、facebookイベントページのコメントから)

___________________________________________________

若い時分のとんがっていた私でしたら、「シューマンに朗読を被せるとは如何なものか。音楽だけで完成されている作品を生演奏するのに、朗読のために音量を抑えたりテンポを変えたりするのは、作品の本質を歪めるどころか、愚弄することになりかねないのでは?」と、牙を向いていたかもしれません。

でも、レザさん、マルクスさんが提案してくださるアイディアを片端から試してみると、時には音楽が途中でふと立ち止まって、そこにドイツ語の詩が聞こえてきても不思議に違和感がなく、またある時には、歌うような調子のペルシア語の詩を、ピアノが伴奏しているように聞こえたり…と、思わぬ調和に出会うことも珍しくないのです。

何より、シューマンの音楽が“音楽的”というより“詩的”という表現のほうがふさわしいのではないか、という気がしてくるほど朗読ととても良く合うことには、三人とも驚きを感じています。

どの詩を、どの曲を、どんなふうに絡ませるか?…お互いの魂が惹かれ合い、求め合い、“響きあう”ようなパフォーマンスのパターンを組み合わせていくリハーサルは、そんなこんなでいつも長時間に及びます。詩と音楽がお互いに邪魔することなく、むしろお互い世界観やイマジネーションがさらにひろがるような演出を模索して、試行錯誤を重ねていますが、とてもいい感じにまとまってきて、リハーサルのたびに当日が楽しみになっています。

皆さまと、言葉と音楽の調和にときめき、“響きあう”ひと時を過ごすことができますように…。

ピアニストのひとり言 第912回

アンダルシアからの風

先週の『大人のための音楽講座』第64回目は、参加者も出演者も最多を更新するという大盛況でした。とはいえ、マンションの一室をアトリエにしただけの限りあるスペース…20人も入れば“大盛況”になるのですが。この日は二人のゲストの方が演奏してくださって、ピアノソロ、ヴァイオリンやフルートとのデュオと、ヴァラエティ豊かな内容になりました。

タイトルは、“アンダルシアからの風”。ただスペイン音楽を聴くだけではなく、その中にイスラム社会との関わりを見出したり、アンダルシアの街並みをご紹介して想いを馳せたり、作曲者の性格に触れたりしながら、風景や心象をイメージします。スペイン音楽のエッセンスに心惹かれたフランスの作曲家の中から、ビゼーとラヴェルの作品もご紹介しました。

このところ、ご近所の皆さまだけでなく県外からも申し込みがあったり、仙台の高校時代からの友人が足を運んでくれたりしているのですが、この日は桐朋学園時代の友人が二人、参加してくれました。演奏家として活躍しているプロの同業者である彼らを前にしての講座は、さぞやりにくいことだろう、と覚悟をしていたのですが、嬉しいことに予想が外れ、和やかな雰囲気のなか、大好きな作品を聴いていただけるという贅沢に感謝しながら、のびのびと弾くことができました。

「初めてお会いした方も、ここだとまるでクラスメートみたいに親しくお話できるんですよ」参加される方が、異口同音におっしゃるのは、受講生の皆さんや会の雰囲気が素晴らしい、ということ。これは講師の私にとって、最も誇らしい褒め言葉です。「皆さんが、同じ思いで音楽の世界を楽しんでいらっしゃるのが感じられるんです」

特別ゲスト、ヴァイオリニストの小山さんに、スパインの作曲家サラサーテの名曲『ツィゴイネルワイゼン』を演奏していただいたのですが、「大きなホールや、ましてや録音を聴いただけでは全然わからなかったけど、あんなにいろいろなテクニックが盛り込まれている曲だったんですね!」と、皆さん目を輝かせて、驚きとともに話してくださいました。

もうお一方のゲスト、桐朋同期生のフルート奏者坂元さんは、美しく輝く純金の…しかも、珍しいピンクゴールドの…愛器を持ってきてくださって、女性の皆さんから「なんて綺麗なんでしょう!」というため息が漏れました。和柄の可愛らしいドレスも注目を集め、講座終了後は質問攻めになっていました。そんなお楽しみも、こうしたサロンならではです。

ティータイムには、アンダルシアの夏の名物といえば、これ!…冷製スープ“ガスパチョ”を作りました。美味しく作るためのコツは、良い食材とできる限り良い調味料を使うことだけ、というシンプルな料理ですが、それだけにスペインらしい洗練と素朴さの両方が楽しめる、大好きな一品です。スペインの夏のような雰囲気を楽しんでいただきたくて、フルーツたっぷりの白ワインのサンクリアも、今回特別にご用意しました。

「美奈子ちゃん、こんな大変な準備がいるものを、いつ用意するの!?それに、毎月こんなに盛りだくさんのレパートリーを用意するの、大変でしょう?」私が学生時代から器用な方ではないのを知っている友人が、労ってくれました。「自分が楽しめることしかしていないのよ。講座の内容も、“自分が受けたい!”と思うようなものを企画しているだけなの」優しい心遣いが嬉しくて、素直に本音を伝えました。

フラメンコダンサーで、アラブ起源の楽器ウード奏者としてもご活躍の友人は「まるで私のための企画みたい!自分がアンダルシアにいるかのような感覚になりました。身体のツボをグリグリ押されっぱなしな感じ。『あ〜〜、そうそう、う〜〜!』みたいな。弾き手と聴き手、そして作り手の気持ちが通じ合う、滅多に出会えない演奏会でした。シンプルに音楽を楽しむことがこんなに幸せな事だとは!」と、最高に嬉しい感想を寄せてくださって、とても大きな充足感に包まれました。

皆さんに幸せを感じていただけることで、自分がこんなにも幸せで満たされるとは!音楽だけはなく、お料理、受講生の皆さんとの打ち解けた会話、くつろいだ雰囲気…すべてを楽しんでいただけたら、こんなに嬉しいことはありません。

さて、来月はどんなレジュメにしようかな?

ピアニストのひとり言 第911回

つむぐ、つくる、つみあげる

地元のエフエムラジオ局から、出演のオファーを頂きました。もうすぐ開局して三年という新しいラジオ局ですが、地元の企業やリスナーさんに支えられながら頑張っている様子が、放送からも伝わってきます。子供たちによる番組枠を設けたり、地域の暮らしに密着した情報を細やかに告知している、地元密着型のラジオ局です。

お話をいただいたのは、以前にも二回出演したことがある生放送番組でした。曜日ごとに異なるアンカーが担当しているキャスティングリレーという番組で、今回の方は初めて。なんらかの打ち合わせがあるのだろうと思い込んでいたのですが、前日になっても当日になっても特に何も言われぬまま、二時間の番組放送時間になってしまいました。

出演時間より二十分ほど早くスタジオ入り。やはり打ち合わせはほとんどありません。あらかじめお送りしてあったQ & Aのようなものに基づいてトークを進めていくことになっているようです。「私、打ち合わせしないんです。これまでにしたことって…うん、一回だけあったかしら」アンカーのこばさんとは、この時初対面。ざっくばらんな語り口と、聞き取りやすい声が印象的な方でした。ご挨拶もそこそこに、私のコーナーの時間を迎えました。

どうなることかと思いましたが、こばさん、アシスタントさん、エンジニアさんによるチームの中にひょいと入れていただいて、話題に詰まることもなく約30分の私のコーナー(後からわかったのですが、“今週の頑張ってるこちゃん”というコーナーだったようです)をなんとかつつがなく終えることができました。きちんとしたフローが出来上がっていると、さほどの手間をかけなくても様々なアレンジを展開できるものなのだ、と納得。

番組のトークの中で、このエッセイ『ピアニストのひとり言』も少し話題になりました。「もう20年近く書き続けていて、いつの間にか910回になっていたんです」とお話したら、アシスタントの方がすかさず「それはすごい!(月に一度のペースで)もう64回も続けていらっしゃる音楽講座といい、積み重ねの回数の単位が違いますね。エッセイ、毎日一話ずつ読んでも2年半くらい楽しめるってことですもんね」と返してくださって、彼の頭の回転の速さと、そんなにたくさん書いてきたという事実に、びっくり。聞いている人や相手を楽しませるために、「これは」というトピックを無駄にせず、印象的に伝えるアプローチを瞬間的に判断するのは、ある程度のテクニックと経験がないとできないことでしょう。

「リスナーの方に伝えたいことはありますか?」という質問には、「なんでも聴きたいものはすぐにダウンロードしたり、ユーチューブで聴いたりできる時代ですが、だからこそ皆さんにもっと、生演奏に触れていただきたいです」などと答えたのですが、「この番組もそうであるように、生放送には収録にはない楽しさがあると感じているんです」とか、少しは気の利いたことを言えればよかったのですが、その時は自分の思いを伝えるのに精一杯になってしまって、頭が回りませんでした。うーん。鈴木美奈子、まだまだです。

ひとつひとつの音を紡いだものがやがてひとつの曲を成すように、ひとつひとつのステージ経験を重ね、それをつみあげていくことでしか音楽家として成長することはできません。失敗が怖くないといえばウソになりますが、地道な練習や研究が苦にならない性分なのは、救いです。

たまたま、このところ新聞の取材やラジオ出演などが続きましたが、これからも、音楽…ことに生演奏…の素晴らしさと可能性を少しでもたくさんの皆さんにお伝えできるよう、そして一人でも多くの方に、音楽とともに豊かな人生を重ねてくださるためのお手伝いができますよう、いただいた機会をひとつひとつ丁寧に積み重ね、私を日々生かしてくれている音楽への恩返しができたらと思っています。

枯れて落ちた葉っぱが肥沃な大地に抱かれ、一体となって、いつしか豊かな実りをもたらす土壌に成長していくほどの時間がかかっても。

ピアニストのひとり言 第910回

流れる水は腐らない(後編)

木野さんが、すぐにピアノの不具合を主催者の方に伝えてくれました。午後、このピアノのリペアを担当された技術者が来てくださることになって一安心。ランチも兼ねて、近くのポーラ美術館にぶらぶら歩いて出かけることにしました。

印象派の絵画のコレクションで知られるポーラ美術館ですが、建築デザインも素晴らしく、ゲストにリゾート感と文化的な雰囲気の両方を楽しんでもらおうというコンセプトが伺えました。このような環境で、ゆったりと絵画を鑑賞できるのはなんと贅沢なことでしょう。混雑や雑踏の中では、絵と対話するような気分を味わうのが難しいと思うのです。滞在中は全て雨との予報でしたが、この日は清々しく晴れ渡り、美術館の散策路は光の弾ける音が聞こえてきそうなほど、輝いていました。

会場に戻って再びピアノを練習していると、まもなく技術の方がいらっしゃいました。問題のある鍵盤をチェックして、「直しておきますよ、大丈夫です」と爽やかに対応してくださいました。「終演まで立ち会いますので、何か問題があったらいつでもおっしゃってください」心底、ホッとしました。月並みな表現ですが、その方から後光がさしているように見えました。

POLA美術館の散策路

コンサートは、夜八時半から。夕食を済ませてから、のんびりとくつろいで聴いて頂ける開始時間です。このコンサートシリーズももう60回目ということで常連さんも多く、県外からもお客様がいらしていました。ヴァイオリンとピアノのデュオ、ヴァイオリンソロ、ピアノソロと、三種類の演奏形態をお楽しみいただくプログラムです。木野さんのヴァイオリン、1776年製のストリオーニと1915年製のピアノの音色が寄り添います。ソロには、このピアノが作られたのと同じ年に作曲されたバルトークのピアノ作品などを選曲しました。

アンコールは三曲。その最後、ドビュッシーのロマンティックな小品『美しき夕暮れ』を演奏するとき、木野さんのアイディアで、会場の照明を落とし、ピアノの燭台に立てた蝋燭の灯りで演奏しよう、ということに。それが抜群の効果を発揮して、お客様もとても喜んでくださいました。

翌朝、木野さんは岐阜での連続演奏会のため早めに宿を後にしましたが、私は時間に余裕があったので、木野さんに教えてもらった成川美術館に立ち寄りました。この日はあいにくの雨天でしたが、美術館の正面奥には芦ノ湖が美しく見渡せるラウンジがあり、その手前に岩絵具がズラリと展示されていました。日本画に使われる天然の岩絵具は、不純物を科学的な処理に頼らず取り除くためとても高価なこと。石の比重がそれぞれに違うので、色を混ぜることができないことなどを知りました。

成川美術館からの眺め

堀文子先生のブルーポピー

二階に上がって常設展を観ていたら、ひときわ印象的な作品群が目に飛び込んできました。堀文子先生のものでした。籠に活けられた花々の、柔らかくも楽しげな表情。銀色のススキと天を舞う鳥たちが呼応する、空気の匂いまで漂ってきそうな夕焼けの風景。そして、どれよりも強い存在感を放っていたのが、青いポピーの画でした。

『ブルーポピー』…解説によると、堀先生はこの花を見たいと、81歳にして5000メートル級のヒマラヤの山に登ったのだそうです。それが、探しても探しても巡り会えず、ふらふらになってもう駄目かと思ったその時、奇跡のようにそれを見つけたのでした。その時の感動はとても深く、すぐに描き始められないほど重いものだったそうです。

「一画一作風」「群れない、慣れない、頼らない」をモットーに、「私は安定を好まない。いつも不安でいることが私の創作の道標」と語り、今年の2月に100歳でその生涯を閉じるまで“命”への情熱を失わなかった堀先生。「流れる水は腐らない」と、常に新しいテーマ、画法を模索し続けた堀先生の作品は、それぞれが同じ人の手によるものだとは信じられないほど伸びやかで、命の悦びに満ちています。「毎日、その日の“生”に没頭するしかないの」そんなお声を聞いたような気がしました。

箱根の雄大な自然。100年の歩みを重ねてきた日本製ピアノの音色。音楽に集う人々。美味しい食事、身体に地底からのエネルギーを送り込んでくれるような源泉掛け流しの温泉を堪能し、滞在の最後には堀先生から「喝!」まで頂戴して、とても充実した二泊三日になりました。今回の機会をくださった木野さんに、心からの感謝をお伝えしたい気持ちです。

ピアニストのひとり言 第909回

流れる水は腐らない(前編)

「箱根でコンサートをご一緒できませんか?」ある日、ヴァイオリニストの木野雅之さんからメッセージが届きました。木野さんとはかなり前からのお付き合いですが、共演は三年前、シューベルト連続演奏会の第一回目でご一緒して以来。早速スケジュールをチェックして「ぜひ!」と二つ返事でお引き受けしました。

超がつくほど多忙な木野さん。連絡が来るときに必ず、「◯◯からこんばんは!」「◯◯◯からこんにちは!」と、冒頭に地名が入るのですが、それがロンドンだったかと思うと数日後は熊本に。ああ、しばらくは日本なのね、と思うと次はフィンランドから…という具合で、地球儀を思い浮かべながらメッセージを追っていくだけでも目が回りそうです。

聞くと、そのコンサートはもう10年にわたって彼がプロデュースしているシリーズとのことでした。会場にはアップライトしかないとのお話でしたが、今回から大正2年から4年…100年以上も前に製造されたピアノが導入されるというのです。東京でのリハーサルの時に、先方からの写真を見せてもらいました。前面の左右に鋳物の燭台がついていて、蓋には“Nippon Gakki Seizo Kabushiki Kaisha”と、ドイツ式のクラシカルなフォントで書かれています。とても雰囲気のある意匠です。

「どんな音がするのかしら」…がぜん、楽しみになりました。ピアノという楽器は、500年ほど前から確立されているヴァイオリンなどとは違って、つい100年ほど前まで変容し続けてきた楽器です。古くはペルシアの一音多弦の楽器サントゥールにはじまり、やがて鍵盤が付いてヴァージナル、クラヴィコード、チェンバロやスピネットなどを経て、クリストフォリによって1700年ごろにピアノの原型といわれるフォルテピアノが作られるようになりますが、アクションのメカニックや音域などはその後19世紀も変化し続けました。

さて、いよいよ箱根に行く日になりました。前日の夜入り、翌日リハーサル、夜にコンサートという流れです。移動方法は、木野さんから新宿からバスに乗ると一番楽だよ、と教えてもらったとおりにしました。最寄りのバス停は、コンサートの会場でもある宿泊先の歴史ある温泉宿の真ん前でした。

バスから降り立って驚きました。空気がまるで東京と違うのです。嫌な湿度のかわりに木々からのものでしょうか、いい匂いが空気の中に漂い、小川の流れる音が聞こえます。余計な灯りも音もなく、意識がすうっと自然の中に吸い込まれていくようです。その夜は、ゆったりと温泉に浸かって早めに床に就きました。

翌朝六時に起床。窓を開けると、日差しと鳥の鳴き声がおはよう、と挨拶してくれました。嬉しいことに、快晴という予報があたったようです。

さっと露天風呂に入り、身支度をして敷地内の庭園を散策しました。思ったとおり光も空気もとても澄んでいて、木漏れ日のゆらめきも、逆光にきらめく木々の葉も、息をのむほどの美しさです。

約束していた8時になる2分前に朝食会場に入ると、もう木野さんがテーブルについていました。朝から温泉に入って、贅沢な本番だよね、と言いながら美味しい朝食を二人とも残さずしっかりと平らげ、いざリハーサル。気になって仕方がなかったピアノと、ご対面です。

その音色は、内面から光りが漏れ出ているような、穏やかな輝きを湛えていました。割れた響板の修復を含め、オーバーホールしたばかりとは思えないほど堂々たる響きをもっていて、まさに“矍鑠(かくしゃく)とした”という言葉がぴったりくる感じでした。

ところが、すぐに異変に気付きました。ある鍵盤を押すと、上がってこないのです。しかも、それははじめはひとつでしたが、弾いていくうちに複数になってしまいました。指で引き上げるとまた発音してくれるのですが、それもだんだんいうことを聞かなくなってきました。「う〜ん、困ったな…」 (後編に続く)

ピアニストのひとり言 第908回

as time goes by(時が経っても)

「以前、オフシャルサイトに“雨の音楽”というタイトルでエッセイをお書きになっていましたね?鈴木さんにとっての雨の楽しみ、エッセイで触れていたらしたブラームスの『雨の歌』への思い、また、クラシック音楽に反映されている雨をテーマにした作品などについて、お話いただけませんか?鈴木さんのアルバム『piano pieces from Finland』で、24節気の“穀雨”に、シベリウスの即興曲をお選びになった理由なども、ぜひお伺いできればと。」

先日、突然に見知らぬ方からのこんなメールをいただいて、びっくり。差出人は朝日新聞の記者の方でした。「つきましては、インタビューのお時間をいただけないでしょうか。記事は全国版に掲載され、ネットからも閲覧可能です。写真も撮影させていただきたいと思っております。ご都合のつくところをおしらせください。日本全国、どこへでも参ります。」

「そういえば、確かに以前、そんなタイトルで書いたような気がするわ。いつだったかしら…」戸惑いながら、便利な検索エンジンでキーワード“ピアニストのひとり言”“雨の音楽”と入力してみたら、果たしてトップに出てきました。第476回!原稿の下に入っている日付によると、9年以上も前のものでした。

なんでも、梅雨の時期を狙ったコラムで、各方面でご活躍の方にリレートークのような形で、インタビューでのやり取りを記事にするシリーズだとのこと。なぜ、世の中にもマスコミにもほとんど露出していない私に白羽の矢が立ったのか、どういう経緯で、9年も前のエッセイがその主旨にヒットするに至ったのかは謎なのですが、せっかくのお話なのでありがたくお受けすることにしました。

後日、メールの差出人Kさんがアトリエにいらっしゃいました。本編とは関係のない話にもあれこれと触れたこともあり、インタビューと撮影は約二時間に及びました。その前にも、記者Kさんはずいぶん私のことを詳しくリサーチしてくださっていて、一つの記事を書き上げる裏側に、プロはこんなにもたくさんの情報を準備しておくものなのかと、改めて感服しました。

とはいえ、そのエッセイを書いたのは9年も前のこと。当時と今では雨に対する思いも、作品に寄せる気持ちも違っていて、そのあたりをどのようにお話したら良いものか、戸惑いがなかったといえば嘘になります。例えば、ブラームスの『雨の歌』という愛称のヴァイオリンソナタについて、当時は“とにかく大好きな作品”と書いていましたが、今は、作品が生まれた時の作曲者の深層心理を含め、その頃よりは多少深く理解できるようになったこともあって、そこまで屈託なく“大好き”と思えなくなっています。9年という歳月は、思い返すとあっという間ではありますが、こうして昔書いたものを読み返してみると、時間がもたらした自分の変化や、時の積み重なりを実感します。

一方で、何年経っても変わることなく大好きな作品もあります。音楽ではありませんが、映画『カサブランカ』はそのひとつ。カサブランカという、歴史的に複雑な交差点になっていたエキゾティックな地が舞台になっているのも心にくいし、女性としても尊敬している大女優イングリット・バーグマンのイルザをはじめ、それぞれの登場人物が際立っているのはもちろん、彼らのバックグラウンドによって、劇中で話される英語がニューヨーク訛りだったり、中欧訛りだったり、フランス訛りだったり…と、“芸が細かい”のも見どころだったりするのです。

そしてあの曲!黒人ピアニストのサムが弾く“as time goes by(時が経っても)”は、この映画のために書かれた曲ではないということですが、今やこのメロディーを聴いてカサブランカを思い浮かべないかたはいないのではないでしょうか。

自分も、周りも、いつの間にか移ろっていくものです。だからこそ私たちは、時を経ても変わらないもの、永遠を感じさせるものに、憧れを抱くのかもしれません。

「私にとっての“as time goes by”…時を経ても変わらないものは、音楽への情熱と愛」そんなことを、この後もずっと思い続けていられたらと、願っています。

ピアニストのひとり言 第907回

初めての『詩人の恋』

先週末の“大人のための音楽講座”は、前半は私のピアノソロ、後半はテノール歌手の浅野和馬さんをゲストにお招きしてのシューマン特集でした。

浅野さんは私と同じく宮城県仙台市のご出身。都内での県人会でご縁をいただいて、いつかシューマンのリートをご一緒したいですね、と何度かお話していました。今回、思い切って講座のご出演をお願いしてみたところ、二つ返事でお受けくださいました。朝の本番は歌手にとっては過酷なのですが、それも快くご承諾してくださって、今回の初共演が実現する運びに。

ゲストの浅野和馬さん(tenor)

『詩人の恋』は、ハイネの詩集にシューマンが作曲した歌曲集ですが、『詩人の恋』というタイトルはシューマン自身によるものです。音楽と詩の融合、音芸術と詩芸術の幸せな“結婚”を求めてやまなかったシューマンらしいタイトルです。一つ一つの曲はほとんど途切れることなく、続けて演奏されることを前提に書かれていて、まるで全16曲が一つの物語のように構成されています。

浅野さん曰く「ピアノがメインで、歌の方がオブリガード(飾り)のような書き方がそこここに見られる」。ピアノパートは前奏、間奏、後奏においてことさら雄弁で、大事な“音によるストーリーテラー”の役目を担っています。シューマン一流のファンタジーと、詩芸術・文学への愛、そしてクララとの結婚がかなった年に一気に書き上げた情熱や、前年に出会ったシューベルトの長大な交響曲『ザ・グレート』への憧れなど、さまざまな思いが昇華しているような魅力的な歌曲集で、「いつかは演奏してみたい…」と、長い間憧れを抱き続けていました。

今回、どこまでその世界観を表現できたかわかりませんが、弾いていてとても幸せだったことは確かです。前半はアラベスク、『子供の情景』全曲といったプログラムを考えていたのですが、講座の直前に、シューマンがクララに贈った歌曲集『ミルテの花』から、シューマンがゲーテの『西東詩集』中の一編を選んで作曲した“ズライカの歌”をピアノソロ用に編曲してオープニングに演奏しようと思いつき、追加しました。ゲーテと恋人のマリアンヌ、そのゲーテが影響を受けたペルシアの詩人ハーフェズと恋人ズライカ、そしてシューマンとクララ。三組のカップルをクロスオーバーさせてみたくなったのです。

『子供の情景』は、あの有名なトロイメライを含む13曲からなる作品。“子供の”といっても子供用に書かれたのではなく、大人が子供の頃を思い返して、それを音に綴っているような抒情豊かな小品集です。今回はクララが指5定したテンポで演奏してみました。子供の頃、若い頃に弾いていた時とは全く違う心象が広がって、弾きながらたくさんの新たな発見がありました。

終了後のティータイムには、ドイツのザクセン地方出身のシューマンにちなんで、チーズのかわりにクアルク(サワークリーム)を使って焼き上げるドイツ風のチーズケーキ“ケーゼクーヘン”をお出ししました。タルト生地は少しバターを多めにサクっと仕上げて、卵黄、自家製のヨーグルトで作ったクアルクに、生クリームと卵白をそれぞれ泡立てたものを加えます。チーズケーキは焼いてから一日置くと味が落ち着くので前日に仕上げ、我ながら上手にできてホクホクしていたのですが、フォークが足りなくて何人かのお客様にはスプーンで召し上がっていただくことになってしまったという失敗も…。備品のチェックは前日ではなく、余裕を持って事前に済ませておくべきでした。

ともあれ、皆さんに喜んでいただけて一安心。嬉しさと充実感、そしてシューマンの音楽へのさらなる憧れに、今も胸がいっぱいですが、すでに次回の音楽講座のプログラムと構成を詰めなければならない時期に入っています。「毎月こんなに濃い内容で、演奏曲目を準備するのは、かなり大変でしょう?」というお声をしばしばいただきますが、私としては大変さよりも楽しさがはるかに上回っているのです。このところ18名という定員も満席が続き、ただただ感謝あるのみです。

願わくば、この楽しみがこれから末長く続かんことを…!

ピアニストのひとり言 第906回

シネマでパラダイス

紫陽花がみるみる色づいてきたこの一週間、珍しく二回映画を観に出かけました。ひとつめはイランの映画監督アスガー・ファルハーディー監督が制作、脚本も手がけた『別離』。ベルリン国際映画祭の最高賞“金熊賞”だけでなく、アメリカのゴールデン・グローブ賞とアカデミー賞の両方で外国語映画賞を受賞した作品です。

アメリカとの関係悪化が取り沙汰されているイランですが、アメリカでもこの映画は高く評価されました。授賞式でファルハーディー監督は「世界中の多くのイラン人が喜んでいることと思います。ただ単に、これが大きな賞だからではありません。戦争や武力攻撃の話ばかりが、政治家の間で交わされています。政治の重たい塵に埋もれてしまっていた私たちイランの国名が、その素晴らしい豊かな文化を通じて語られているからです。私はこの賞を、あらゆる文化・文明を尊重し、敵対的な行動を憎む私の国イランの人たちに捧げます」とスピーチしたそうです。

映画の内容についての詳しい紹介は控えますが、離婚、親子などの人間関係、介護について、また社会的・宗教的な側面など、さまざまなトピックが混在した長編の力作でした。ストーリーも脚本も、俳優さんたちの演技も実に素晴らしく、その日は一日中、誰かとこの映画のことを話していたくなったほどです。イランは知る人ぞ知る映画大国。独自の哲学を持って芸術的な作品を撮り続けている素晴らしい監督も多く、観たい作品がたくさんあるのですが、自宅で観るのにはどうも抵抗を感じるのです。今回のようにリバイバルで劇場上映してくれるのは、とてもありがたいことです。

モーツァルトの作品は、2千人も3千人も入るコンサートホールには不向きなように、映画作品の鑑賞にはそれにふさわしい環境、規模があるように思います。スクリーン用に撮影され、編集されたものを心ゆくまで味わうなら、家庭のテレビではなく、またテレビのスピーカーでもなく、やはり劇場に足を運びたいものです。

その数日後、大学時代を過ごした懐かしい町、仙川へ。北マケドニアのロマ民俗音楽一家に嫁いだ日本人女性を追ったドキュメンタリー映画『モランスコボリ』の上映会に行きました。主演のマリカさんが日本人女性なら、監督もまた日本人女性。その村上直美監督は、「この家族がマケドニアの典型的な一家のあり様です、という視点で撮ったのではありません。一人の女性としての彼女を淡々と追いかけてみたかったのです。マリカさんの天真爛漫さ、芯の強さ、カメラに対して物怖じしないところが、作品製作に踏み切る決め手になりました」と話していましたが、監督の絶妙にニュートラルな視点と作品に潜むメッセージに、観る人たちはみんな、まるでヒロインたちの親戚になったような気持ちで彼らを見守っていたように感じました。

この上映会では、村上監督やマリカさんのトークだけでなく、彼女の運命のお相手でタパン(打楽器。ダウリとも)奏者のメンスールさんたちのライブもありました。

楽しい演奏につられてお客さまがダンスを踊りだしたり、北マケドニアの美味しいワインやお料理がふるまわれ、北マケドニア大使が駆けつけてスピーチなさったり…北マケドニアをもっと知ってほしい!という人々が集まったとてもあたたかなイベントで、主催者の“体験型映画上映会”というコンセプトにも納得できました。

そして、お話しさせていただいたマリカさんは、マケドニアワインのしっかりとした味わいと、伸びやかな香り、豊かな果実味そのもののような、ステキな方でした。

アレクサンドロス大王、マザーテレサ生誕の地、マケドニアは、南はギリシア、東はブルガリア、西はアルバニア、北はセルビアおよびコソボと、四方を外国に囲まれた内陸国。ギリシアとの呼称問題によって、今年2月から国名が『北マケドニア』になったばかりです。

私たちが必ずしもその国の内情を良く把握しているとも、強い興味を抱いているとも言い切れないイランと北マケドニア。国や民族を超えて共通するさまざまな感情、家族愛、人々の求めるささやかな幸せなどを、映画という媒体をとおして全力で描こうとするおふたりの監督からのメッセージを受けて、これから世界が、敵対よりも友好の関係を育もうという方向に歩みをすすめますようにと、祈る気持ちでいっぱいになりました。

ピアニストのひとり言 第905回

バラ色の人生

私の住まいは、関東有数のサイクリングロードに家から数分で出ることができますし、千葉県有数のローズガーデンへも歩いていけるという、恵まれたロケーションにあります。

そのローズガーデン“京成バラ園”は、「日本にバラ文化を広める」「世界に誇れるバラを作る」というコンセプトのもと1959年に設立されたました。こんなロマンティックなバラの園が、前回の東京オリンピックの五年も前に?…と思うと、感慨深いものがあります。1600品種、一万株を超えるバラが咲き乱れる園内は、まさに楽園のよう。バラは系統別に植栽され、アーチ、スクリーン、パーゴラ、ポールなどで美しいバラの魅力を伝えています。

シーズンになると県外からも(海外からも!)たくさんのお客様が訪れ、午前11時以降はカメラの三脚や一脚を立てるのが禁じられるほどの賑わいになります。周辺の道路はそのために終日混雑して、“バラ園渋滞”に。それでも、園内に一歩入ると外の喧騒はどこへやら。百花繚乱の華やさ、むせかえるようなバラの香りに包まれて、バラに“酔いしれる”ひとときを楽しむことができます。

『バラ色の人生』というと、言わずと知れたシャンソンの女王、エディット・ピアフによる歌詞と歌が思い浮かびますが、色とりどりのバラが咲き誇るバラ園を歩いていたらふと、「その“バラ色”って、どんな色のことかしら」と、変な疑問が頭をよぎりました。

もちろん、それは「ローズといえばこの色!」という、深みのある艶やかなピンクをさすというのはわかります。でも、美しく命を謳歌している情熱的な真紅、清楚な白、妖艶な薄紫、可憐な黄色や元気いっぱいのオレンジなど、色とりどりのバラたちをみるにつけ、“バラ色の人生”のバラ色はひとつではない、という気持ちが強くなってくるのです。

何が“バラ色”なのか、どの色を“バラ色”に感じるかはその人しだい。例え世にいうローズカラーではなくても、その人にとってかけがえがなく、心地よさや共感を覚える色なら、それがその人の“バラ色”なのだわ。とすると、今の私はどんな色を“バラ色”と感じるのかな…などと考えていたら、バラ園のそぞろ歩きがさらに楽しくなりました。

これ!と思う色の品種を限定するのにも、難しいものがあります。花の色は陽の光の当たり方でずいぶんと印象が変わるからです。花が蕾の時と開ききった時で色味の変わるものも多いし、順光と逆光でも、表情は違います。同じ色でも、ロゼット咲き、高芯咲き、カップ咲き、平咲き…花形が異なると、また全く違う印象に感じたりもします。

よく、好きな色を選んでその人のパーソナリティーや運勢を占うものがありますが、バラはそれにうってつけかもしれません。

つまり、どんなバラに心惹かれたかでその人を占う“バラ占い”。バラ園にそんな企画などがあったら、面白いのではないでしょうか。色だけでなく、香りや姿形、棘の有無などを考え合わせたら、かなり細やかな性格分析ができるかもしれません。

友人が育てている“イングリット・バーグマン”というバラの写真を見せてもらいました。彼女のイメージそのままの、大きく華やか、気品と伸びやかな優雅さをたたえた、輝くような赤色のバラでした。末期癌に侵されてなお、最後まで女優としてカメラの前に立つことを選び、一切の妥協なく自身の演技を追求し続けた彼女の化身のようなバラでした。作出は1984年ということですから、彼女が亡くなってから作られたようです。自分の名前を名付けられたこの花を見て、天国のバーグマンはどんな表情をみせたでしょう。

・・・・あなたの名前が名付けられるとしたら、それはどんなバラになると思いますか?

・・・・あなたの“バラ色”は、どんな色ですか?

ピアニストのひとり言 第904回

上機嫌でいこう!

イタリアンレストラン“パリンカ”

先週末、故郷仙台で二日連続のコンサートがありました。初日は、スカルラッティ、ハイドン、モーツァルト、ベートーヴェンとバルトークのソナタたちを集めた『ソナタの花束』と題したリサイタル。高校時代、中学時代の同窓生もたくさん駆けつけてくれ、お世話になった先生やかつての教え子のみなさんとも再会できて、とても嬉しいひとときでした。

会場のイタリアンレストラン“パリンカ”は、高校時代の同級生のご主人がオーナーシェフをなさっているお店。アットホームな雰囲気のなかにも、音楽を愛するご夫妻のお気持ちがそこここに感じられる気持ちの良い空間でしたし、高い天井、木をたくさん使った空間に置かれたフルコンサートピアノも、素晴らしい響きでした。人生の中でもっとも多感な頃、迷い多き日々をともに過ごした友だちと、今も変わらぬ友情を確かめあえる幸せをしみじみとかみしめた一日でした。

翌日はベーゼンドルファーのあるステキな古民家レストラン、びすた〜りで。音楽専用ホールの建設が待たれる仙台。会の前半では、“市民に愛されるホールとは?”というテーマで、私が訪れ、撮影したヨーロッパのホールや歌劇場などの写真をプロジェクターでご覧いただきながら、当地で感じたことや、それぞれの劇場にまつわるさまざまなエピソードを聞いていただきました。

収容人数は?立地は?残響は?…有識者会議などでは、とかくハード面ばかりが検討されがちですが、例えば残響1,7秒といってもその響きの“質”がどうなのかによって、人間の耳の捉え方は全く変わります。また、いくら理想的な立地に理想的な座席数で建設されたとしても、利用する人が気持ちよく過ごすことができるかどうかはスタッフの対応や周辺の環境、カフェの有無など、ホールそのもの以外の部分に少なからず左右されるものです。

古民家レストラン”びすた〜り”

ウィーン、ライプツィヒ、プラハ、ブラチスラヴァ、ベルリンやブダペストのコンサートホールや歌劇場などを紹介しましたが、最後はスロヴァキアの地方都市コシツェの歌劇場でとても温かく対応してくださった案内員の女性の写真と、彼女とのエピソードで締めくくりました。

後半では、築120年の古民家を改装した店内の気持ちのよい響きと、自宅でも愛用しているベーゼンドルファーのまろやかな音色を楽しみながら、三人の女性作曲家によるピアノ作品を含む10曲を演奏しました。前日とガラリと趣向の違うプログラム、慣れないパワーポイントによる映写を見ながらのトーク…きちんとこなせるのか、時間に過不足が生じないかなど不安もありましたが、満員の熱心なお客様に支えられ、無事に終えることができました。

故郷仙台でこんな機会を頂けることも、忙しいなか時間を捻出して聴きに来て友人たちがいるのも、本当に幸せなことです。同期の友人たちが学生時代とちっとも変わらなくて、誰かが何か話すたびに笑い声があがるのがなんとも嬉しく、心地よく、ひとの笑顔の美しさに改めて胸を打たれました。

アランは、『幸福論』の中で「悲観主義は気分に属し、楽観主義は意志に属する」と言っていますが、笑顔や楽観主義は幸せの種子なのかもしれません。ある程度意識的に上機嫌であろうとすることは幸せの呼び水になるし、音楽はそのためにも良いツールだと信じています。私自身、いつも音楽に“上機嫌”をもらって生きています。

聴いてくださる方に元気になっていただけるような、笑顔になってもらえるようなピアノ弾きになりたい…高校時代、そんな夢を抱いていたことを思い出させてくれた、二日間でした。会を企画してくれた同窓生のみなさん、仙台七夕に次ぐ大きな祭り“青葉まつり”の最中にもかかわらず、お運びくださいましたたくさんの皆さま、関わってくださったすべての皆さまに、心から御礼申し上げます。ありがとうございました。

ピアニストのひとり言 第903回

ユニバーサルなリハーサル

東と西の芸術家たちが響きあうように

詩と音楽もまた、お互いを求めあう

、、、、、

音楽講座翌日の昨日、9月に開かれるあるイベントの初リハーサルがありました。共演は、アーティストで料理研究家でもあるイラン出身のレザさんと、慶應、早稲田で教鞭を執り、世界中の旅の風景をみせてくださるフォトグラファーでもあるドイツ出身のマルクスさん。

レザさんとマルクスさん

そのイベントとは、14世紀に活躍したペルシアの大詩人ハーフェズ、彼の詩に魅せられたゲーテやドイツロマン派の音楽家たちの作品を、朗読と演奏で大胆に?コラボレートするという試みです。この日、お忙しいおふたりが横浜から私の自宅にいらしてくださいました。ランチをご一緒し、ひと息ついたあと、いざリハーサルに突入です。

スターターは、プチトマトのあご出汁のゼリー寄せに小鯛の昆布じめをのせて

今が一番美味しい新玉ねぎをたっぷり使った新ジャガイモのサラダは

ワインビネガーとオリーブオイルでさっぱりと

左はズッキーニのパルパッチョ風サラダ!自家製のリコッタチーズと

クルミをトッピング。ゆず風味のオリーブオイルでいただきます。

右は定番、ハンガリー風パプリカチキン。自家製のサワークリームを添えて

…ハーフェズとゲーテのどの詩をチョイスするか?

…オープニングとエンディングはどうする?

…朗読と演奏をどう絡めるか、絡めないか?

3人から生まれるさまざまなアイディアをシュミレーションしたり試みを重ねながら、また、雑談のようなトークからも、少しずつアプローチの方向性が見えてきます。いつもひとりで作り上げることが多く、音楽以外のジャンルとコラボレートする経験が多くないわたしにとって、とても楽しく刺激に満ちた時間でした。

ハーフェズがいなかったらこの世に生まれなかったであろう、ゲーテの『西東詩集』。

『西東詩集』の向こうに感じられるペルシアのアイレに心惹かれて生まれたシューマン、ブラームスの作品。

…詩も音楽も、人の想いを温かく包み、ある時は解き放ち、時空を超えて人から人へと手渡され愛され続けていくもの。音や言葉をとおして、その場をご一緒する皆さんにどんなメッセージを届けたいか…それぞれの思うところをたくさん話し合い、旧知の同士のようにセッションすることができました。

リハーサルのはじめに、予めピックアップしておいた10数曲をお二人に聴いていただいたのですが、密かに「オープニングにはこの曲がいいな」と思っていた曲を弾いたとき、すかさずレザさんが「これ!これ、最初の曲にいいね??」とおっしゃってびっくり。伝わるものですね。また、マルクスさんは、朗読しながらも相手の顔をみたり、少し動いたりしながら、会場との一体感をはかる演出を実践。美しいドイツ語が一段と魅力的に感じられました。

そんなリハーサルの様子から、レザさんのパートナーの長谷川朝子さんがこんな素敵なフライヤーデザインを作ってくださいました。

マルクスさんの後ろにあるゲーテの胸像は、実は彼のフランクフルトのお土産の消しゴム!レザさんが腰かけているのはハーフェズの詩集で、私の隣のピアノは日本製のピアノ型鉛筆削りです。消しゴム(ゲーテ)、詩集(ハーフェズ)、鉛筆削り(ピアノ)…三つのアイテムと三人のキャラクターが楽しく重なって、今にも朗読とメロディーが聞こえてきそうです。

ペルシアの文化、芸術に魅せられた、国籍も職業も違う我々3人と、ハーフェズ、ゲーテ、ドイツロマン派の音楽家たち。14世紀から21世紀、ペルシア、ドイツ、日本…時空を超え、国境をこえた響きあいは、どんな表現に結集していくのでしょう。

これから一回一回のリハーサルを大切に重ね、良いものを作り上げていけたらと願っています。

ピアニストのひとり言 第902回

“来たれ、異教徒の救い主よ”

代々木能舞台

“50の手習い”…寿命が今よりもずっと短かった時代の言葉ですから、もはや数字は大きな意味を持たないそうで、60でも70でも同じ意味だそうです。つまりは、それが人生の終わりの方のタイミングだったとしても、何かを始めるのに遅すぎるということはない、ということのようです。

「まさに70の手習い、ですよね」と、数年前に入門した時のことを振り返ってくださる生徒さんもいらっしゃいます。人生の先輩方が前向きなお気持ちで新たな一歩を踏み出し、“ピアノを弾く”“音楽と向き合う”という、それまでとは異なる人生を楽しんでいらっしゃるお姿を日常的に拝見している影響からでしょうか、自分も年々、臆せず何でも首を突っ込んでみたい気持ちが強まっている気がしています。

私の場合、一つのことを掘り下げようとすると、芋づる式にそれにまつわるあれこれが気になってくるのです。ペルシアの楽器サントゥールを習い始めたり、ペルシア語を勉強したりしていることは、何度かこのエッセイでも書きましたが、それもそもそも、ピアノの前身と言われるサントゥールという楽器のことを知りたくなったり、ドイツロマン派の音楽家とは切り離せないゲーテらに大きな影響を与えたハーフェズの詩を理解したい、と思い始めたのが発端でした。

ダストガーと呼ばれるペルシアの音律とアラブ諸国*の民族音楽との関わりや、西洋音楽への影響など、興味は尽きません(*私たちはともすると、イランをイラクやサウジアラビア、シリアやイエメンなどのアラブの国々と一緒くたにしがちですが、実はイランは“アラブ諸国”、“アラブ世界”には入っていません)。ペルシアの歴史や宗教の変遷はもちろんのこと、彼らの美意識が反映されているペルシアの絨毯やガラス、ミーナカーリー(七宝焼き)やガラムカーリー(ペルシア更紗)などの工芸、そしてもちろんペルシア料理も、心惹かれるファクターです。

そんななか、つい最近能楽を観る機会がありました。20年以上前に薪能を観て以来です。会場の代々木能舞台は、都内で唯一現存する屋敷内能舞台。座席はお屋敷内なのですが、能舞台は屋外という半オープンエアー(?)の構造です。その日の演目について何の予習もせずに当日をむかえ少々心もとない感じもありましたが、とても楽しみに足を運びました。

建物前には開場時間前からたくさんの方々が列をなし、その中にはお着物をさらりと着こなしているご婦人や、外国人の姿もありました。簡素ながら空気のたわみのない洗練された能舞台の佇まいは、ほどよい緊張感が漂いながらもどこか不思議な居心地の良さを感じさせます。気持ちよく清められた神社の境内のような、あるいは静謐なお茶室のような…。

この日の演目は『梅』。大伴家持の古歌を口ずさみ、梅の木陰に眠る藤原某の夢に梅の精が現れ、古歌の解釈や背景などを解き、さらに歌のことを知りないならば梅の木陰にて待たれ、と言い残して消えていく、というあらすじでした。

一曲のみ、休憩なしで二時間ほどの上演でしたが、“幽玄”という言葉だけでは表しきれない深い世界にすっかり感じ入って、あっという間でした。能楽師の振付、声の調子、舞台上の作物(つくりもの)、そしてシテと鳴物や地謡との絡み。ほとんど何の説明もないままストーリーは現在と過去とを軽々と行き来し、味わいの多くの部分は観る者の洞察や感性に委ねられます。人の声とは、鼓とは、こんなにも気持ちの良い響きを持っていたのか、というのも、驚きでした。舞台は屋外のため、次第に闇が深まり、ときおり夜風が入ってきたり雨音が強まるのを感じるにつけ、自然が舞台の延長上にあって、宇宙と繋がっているような錯覚を覚えます。なるほど、余計な音響効果も演出も要らないわけです。

西洋音楽、西洋芸術の中に長い間どっぷりと浸かっていたせいもあって、ペルシアの歴史や文化、音楽がとても新鮮に感じられて心惹かれているこの頃ですが、ここへ来て日本の伝統芸能(伝統芸術とする方も)に自分がこんなに反応するとは、意外でした。これから、お能の世界にも興味の矛先がぐいぐいと向けられていくような予感がしています。

今、ブゾーニが編曲したバッハのカンタータ“来たれ、異教徒の救い主よ”が、静かに頭に流れています。

ピアニストのひとり言 第901回

素晴らしき令和の初日

英語、ドイツ語、ペルシア語、日本語で“祝・令和!”

2019年5月1日。日本を代表する二つの私立大学でドイツ語を教えている、フランクフルト出身の友人マルクスさんのお宅にお招きいただいて、イランつながりでご縁をいただいた皆さんと一緒に、日本の新たなスタートをお祝いしました。

ゲストは、イランで、現地の音楽家一家と8年半にわたって伝統音楽や宮廷音楽の演奏活動を続けていたらした日本人女性ケイクさん、彼女と最近ご結婚なさったイラン人のご主人バフマンさん、アーティストで料理研究家でもあるレザさん、レザさんと公私ともにパートナーの朝子さん、スコットランドご出身のウェンディさんほか、個性豊かな皆さんばかり。

皆さんいい笑顔!

お宅に着くと、マルクスさんは私のCDをかけてくださっていました。すでにバフマンさんやレザさんがキッチンに入って、お料理を仕込んでいます。自作したという平たい大きな串に、牛肉と羊肉のミンチを伸ばしているバフマンさんに「お手伝いしましょうか?」と声をかけると「いや、大丈夫。これは男の仕事だから」…確かに、大きな串に手際よくお肉をくっつけるのには、男の人の力と大きな手の方が適しています。

バフマンさん渾身のキャバブ。平たい串も自作!

その串は、前日にこのように作ってくださったそう!

この写真は奥さまのケイクさんから頂きました。

バフマンさんは、雨が落ちてきそうな雲を気にしながら、汗だくになってキャバブを焼き上げてくださいました。庭の片隅に作られた、木炭を挟むようにしてブロックを二つ置いただけの、この上なく簡素な“即席コンロ”に火を起こし、その火の加減を調整しながらじっくりと焼き上げられたキャバブの美味しさは、言葉に言いつくせません。

キャバブを焼くバフマンさん

レザさんによる、世にも美しいフムス。左上のサラダはマルクスさん、

キャバブはバフマンさん…三人の男性による美味しいお料理の数々!

レザさんは、バフマンさんが肉料理だと聞いて、ひよこ豆のペースト“フムス”を仕込んできてくださいました。その盛り付けの美しいことと言ったら!ルッコラなどのハーブが王冠のようにフムスを取り巻き、ところどころにオリーブやヴィオラの花たちが散りばめられ…まるで、春の妖精のティアラのようでした。スコットランドご出身のウェンディさんは、英語だけでなく料理の先生もなさっているほど、料理を作ることも食べることも大好き。この日はパキスタンのキーマ煮込みを持ってきてくださいました。

「この二日の休暇は、必死になって掃除に費やしたよ」というマルクスさん。広いお庭のある一戸建てはとても風通しがよく(ドイツの方は風通しをとても重視するのです)、良い意味での年月と家庭的な温かさが感じられ、ゲストを我が家のようにリラックスさせてくれました。アートデザイナーで写真家でもある朝子さんは、ついさっきまで一緒にお話ししていたのにいつの間にか会話から離れて、気づかないうちに私たちにカメラを向けています。“気配”を消せることが、良いスナップシューター(スナップカメラマン)の条件だと聞いたことがありますが、彼女はまさにそんな感じでした。

初対面同士、という方々も、イラン・ペルシャの人、文化が大好き!という共通の強い思いで結ばれているせいか、あっという間に打ち解け、会話と笑いが絶えません。それもそのはず、みんな言いたいことを言って、食べたいだけ食べ、飲みたいだけ飲み…ご機嫌じゃない人はひとりもいないのですから!

心配していた雨は、私たちがかなりお腹いっぱいになって、朝子さんが焼いてきてくださった四国の伊予柑ピールとイランのピスタチオの入ったパウンドケーキを頬張る頃になって、ポツリポツリと降り始めました。予報より一時間以上遅く、キャバブがすっかり焼きあがるまで待ってくれたようでした。

朝子さん作の、四国の伊予柑のピールと

イランのピスタチオの入った絶品パウンドケーキ!

コーヒーを楽しんだ後、「僕がするから、そのままでいいよ」というマルクスさんの言葉は無視して、女性たちで手早く洗い物を済ませました。今は“男の一人暮らし”という雰囲気が漂っているこの家ですが、今度お邪魔する時には、彼がつい最近結婚式をあげたばかりの、まだ母国にいらっしゃるイラン人の奥様が一緒に暮らして、様変わりしているかもしれません。

節目の日を、素敵な仲間とこの上なく楽しく過ごすことができて、感謝の気持ちでいっぱいの令和初日になりました。皆様にとって、令和の日々が、穏やかで実り豊かなものになりますように。

ホストのマルクスさんと、お料理上手な

スコットランドご出身のウェンディさん。

ピアニストのひとり言 第900回

石の上にも10年

第900回。900という数字を打ち込んで、しばし感慨にふけってしまいました。次の大きな節目は1000回?

エッセイを書き始めたのは今から20年近く前、ホームページビルダーという作成ソフトを使って、プロフィールやコンサートスケジュール、教室の案内など、最小限の情報を提示するサイトを自分で立ち上げたのが始まりでした。マメな方ではないので、何か自分に課さないと半年や一年、更新が滞ることになるであろうことが予想されたので、毎週更新するコンテンツを作ったのでした。

ところで、ピアノを始めて50年、ピアニストとしてデビューしてから30年を超えました。エッセイを書き始めて20年、定期的な音楽講座を始めて(現在のように自宅でするようになる前からのものも含めると)10年。あっという間に10年単位で時間が過ぎていることに、驚くばかりです。

先日、10年前からイランの絵本の翻訳を手がけ、日本に紹介し続けている知人が主催の絵本展に出かけてきました。イランは知る人ぞ知る詩と絵本大国。1000年前に書かれたフェルトスィの『シャーナーメ(王書)』をはじめ、サアディ、ハイヤーム、ハーフェズ、ルーミーなどの優れた詩人を輩出し続けている国なだけあって、今も詩の文化がとても盛んです。絵本も、単なる子供向けのストーリのものだけでなく、詩に絵をつけたものや詩人が文章を手がけたものなどが多いとのこと。

年間数千冊の児童書が出版されていますが、ホッチキスで背を止めた簡素なソフトカバーのものが主流。製造コストと価格をなるべく抑え、子どもたちに気軽に手に取ってほしい、という狙いからだそうですが、その内容は大変丁寧に練られていて、レイアウトやフォントのデザイン、芸術性の高い挿絵やテキストは、大人が眺めても毎回新たな発見があるほど中身の濃いものばかり。詩やお話の深いメッセージにも引き込まれますし、何より作者から読者への愛情を感じて、豊かな気持ちに満たされるのです。

絵本展のようす。

右手のは、CDが付いた音楽絵本。

時に、社会的な問題提起や残忍さ、ずる賢さ…お話のなかには、日本では必ずしも“子ども向け”としてふさわしいとされにくい部分が含まれていることも。でもそれは、子どもを“小さな大人”としてではなく、人格をもつひとりの人間として扱い、向き合っているおとなの誠実さのようにも感じられます。

先日出かけた国際子ども図書館で開かれている『詩と伝説の国イランの子どもの本』でも、イランの多くの素晴らしい絵本が紹介されていました。子どもの感性や美意識はこのような良質な絵本の扉から、自然に開かれていくことでしょう。ペルシア、イランで、長い歴史を経て築きあげられている文化・芸術の厚みを垣間見た思いでした。

日本ではまだ一般的に広く知られているとはいえないイランの絵本の素晴らしい世界を、10年間も紹介し続けていらした翻訳家の愛甲恵子さんの弛まぬイラン愛、絵本愛に、頭がさがる思いです。日暮里の商店街のはずれにある某ギャラリーで開かれていた絵本展では、彼女がこれまでに手がけた作品がずらりとならび、来場者の皆さんが個性溢れる絵本を次々に手にとっては「うわぁ…これもいい」「う〜ん、なんとも言えない…」「みんな欲しくなってしまうわ」と、口々に感嘆。

真ん中がアーティストのレザさん、右が翻訳家の愛甲恵子さん

“石の上にも三年”といいますが、3年はあまりに短い。30年のステージ経験といってもまだまだですし、音楽講座も10年続いてやっと形になってきたところですから、これから何かに挑戦するとしたら10年スパンで計画した方がいいかもしれません。ペルシア語も、3年くらいではものになりそうにありませんが、もし10年学び続けられたら絵本や詩を原語で楽しめるようになるかもしれません。ペルシア文学を原語で読めるようになったら、なんと豊かな老後になることでしょう!ああ、夢が膨らみます。

その日は愛甲さんが在廊していらしたし、ペルシアの大詩人ハーフェズと、ゲーテの『西東詩集』を通じてその世界観に魅せられたブラームスやシューマンたちの音楽をコラボレートする秋のイベントでご一緒する、アーティストで料理研究家でもいらっしゃるレザ・ラハバさんにも偶然お会いできて、三人で楽しいひと時を過ごすことができました。まるで詩と絵本の妖精にご褒美をもらったような、春の一日でした。

日暮里の、絵本展の会場近くのお寺にて

ピアニストのひとり言 第899回

バルトークを囲んで

この1週間に、二つのバルトークの音楽講座がありました。一つは先週の日曜日。前日福岡市内で行われた、古典派のソナタを中心としたプログラムによるピアノリサイタルとは打って変わって、各地の民俗音楽を題材として書かれたバルトークのピアノ作品について掘り下げるという主旨で、演奏とお話をするというオファーを頂いたのです。

「ルーマニアでは、コリンダ(クリスマスキャロル)がすべての民謡の12パーセントを占めるのですが、聖書や宗教に関する歌詞のものはその中の三分の一しかないのです」オープニングにトランシルバニア地方の民謡を題材にした作品を弾いて、こんなトークでスタートした『ヨーロッパの東へ 〜バルトークのピアノ作品とともに〜』と題したレクチャー・コンサート。福岡市内のあるピアノ指導者グループの主催によって行われました。

主催者のお仲間が、ランチにと手作りの素晴らしいお料理の数々を、会場に1トントラック(!)に積んでケータリングしてくださいました。バラの花びらの入った良い香りの焼きたてのパン、新筍やアスパラガスのソテーや、マヨネーズ(実は苦手です)を使わず、柚子胡椒とサワークリームで仕上げた絶品ポテトサラダ、噛むしめるほどに味わいが増すローストビーフ…。心づくしのご馳走をいただき、気力も体力もふつふつ音が聞こえるほど上向きに!

この日のお客さまは、ヨーロッパ在住20年の桐朋学園大学の先輩や、何度も海外に音楽研修に行かれている方、ピアノや合唱の指導者、ハンガリーでの演奏経験者など、意識の高い方々ばかり。でも、固苦しい雰囲気は全くなく、開演前には皆さん私と目が合うと、旧知の仲のように「こんにちは!今日はよろしくお願いします」と、微笑んでくださいました。

限られた時間の中でできる限りたくさんの曲を演奏し、作品や背景についてお話したい…という思いが強すぎて、あれもこれもと欲張ってしまったために、本当はじっくりお話したかったことを端折ってしまったり、はたまた抜けてしまったりと、後から思い返すとさまざまな反省点があったのですが、高校生から93歳のご婦人まで、わたしのバルトークを聴いて「楽しい??」「おもしろい??」「もっと聴いていたい??」と嬉しい反応をしてくださって、ただただ感激でした。

そして、それから1週間とたたない今日土曜日に行われた恒例の『大人のための音楽講座』でも、やはりバルトークの農民音楽によるピアノ作品をテーマに取り上げました。演奏する曲目はほぼ福岡と同じですが、お話の内容を少し変え、ルーマニア、ハンガリー、スロヴァキア、ブルガリアの民俗音楽の音楽的特徴や、バルトークのフィールドワークやレッスンについてのエピソードを、よりわかりやすく盛り込んでみました。

今回、「今度の音楽講座では、いつかやってみたいと思っていたバルトークの民族音楽特集をすることにしました」と周囲の方に告げると、思いのほか「え!本当ですか?バルトークがとても好きなので、ぜひお伺いしたいです!」というお返事をいただくことが多く、この講座開講以来最多の20名の方からお申し込みをいただいて、ありがたいことに満員御礼となりました。ティータイムには、皆でハンガリーの国民的なスープ“グヤーシュ”を味わいました。グヤーシュは、日本の豚汁の牛肉バージョンのようなもの。少しでも、ハンガリーの農民の皆さんの日常を感じていただけたら、という思いで仕込みました。

ハンガリーから帰国して30年。大好きなバルトークの作品を皆さんがこんなふうに自然体で受け止め、喜んでくださるなんて、なんと嬉しいことでしょう!彼の作品に息づく農民音楽の息吹は、それぞれの民族の誇りであり、バルトークの言葉を借りるなら“農民たちの魂と精神の反映”です。少しでも彼の真意を伝えることができるよう、これからも細く長く、取り組みを重ねていきたいと思っています。

講座でご紹介したバルトークの言葉を、二つほど引用させてください。

「農民たちを支配しているものは、まさに平和です。他民族に対する憎しみを広めているのは、他でもなく上層階級の人々だけです」「最も高度な完璧さというものは、一つには天才たちの想像の中に、もう一つは都市文化に触れていない無学な農民たちの想像の中に見出されるのです」

ピアニストのひとり言 第898回

山桜と里桜

SNSは、やっと発表されたばかりの新元号よりも、桜の話題で持ちきりです。ニュースフィールドには美しいソメイヨシノが咲き誇っている写真が、毎日無数に掲載されています。

妖艶な夜桜。桜の名所の絢爛豪華な桜並木。少し前まで枯れ木のようにすら見えていた枝が、うす桃色の柔らかい花びらをまとって風に揺れ、ときに花びらを散らし…。その風情は、確かに日本人の美意識や大和魂をくすぐります。

でも、個人的には、いつの頃からかたくさんの桜が立派に咲き乱れる名所に花見に出るよりも、近所のお気に入りの公園に出向く方が好きになりました。単に人混みが苦手だから、というだけではなく、身近に愛でられる方が贅沢だと感じるようになったのです。

でも、それ以上に好きな“桜のある風景”があります。実はソメイヨシノのような里桜よりも、野山に自生している山桜を眺めるのが好きなのです。小さな山の斜面に、他の樹木に混ざって、限りなく白に近い花を咲かせている一本の山桜の幽玄な美しさと出会った時の喜びは、筆舌に尽くし難いものがあります。

山桜は開花と同時に葉も出るものが多く、里桜よりも生命力が強く長寿。同じ場所でも開花時期にばらつきがあるので、じっくりと花開いて長く楽しむことができます。今ではすっかりソメイヨシノにお株を奪われてしまった日本の桜見物ですが、ソメイヨシノが普及する前までは山桜が主流だったとのこと。きっと昔のお花見は、もっと長い期間にわたって、のんびりと行われていたことでしょう。有名な“吉野の桜”も、本来山桜を指すものでした。

いっせいに満開を迎える里桜の代表格ソメイヨシノは、麗しい衣装を着たダンサーたちの群舞のような豪華さで私たちを魅了してくれます。風に花びらが散る姿もドラマティックで、咲いてよし、散ってよしの“華”があります。そこへいくと山桜は、それぞれが“咲きたいとき”に、新しい葉の芽吹きとともに咲き、いつの間にか花を散らし葉だけになっている…。淡い優しい色とは裏腹に、原種の植物らしいたくましさを宿し、可憐さというよりも高尚な気品を感じさせるその姿は、人知れず雑木林の中に咲いているようでいて、ふと目を引きます。

山桜霞の間よりほのかにも

見てし人こそ恋しかりけれ

(霞の間から、ほのかに見えた山桜のように、ほのかに見えた貴方のお姿を恋しく思います)

和歌に詠まれることも多かったのはもちろん山桜の方ですが、紀貫之のこの和歌は、上野公園や千鳥ヶ淵のような名所で“これでどうだ!”と言わんばかりの迫力で咲き乱れる桜の景色からは、生まれ得なかったことでしょう。

また、“願わくは花の下にて春死なむ…”という歌を残し、実際にその時期に亡くなった西行は、たくさんの桜(山桜)の歌を詠んでいます。

待たでただ尋ねを入らむ山桜

さてこそ花に思ひ知られめ

(何も待たずに、ただ山桜を訪ねて山に入ろう。そうしてこそ、花に私の思いが伝わるのだ)

名門の武士の家に生まれながら23歳で出家した西行。その後は放浪の旅の中で和歌を詠み続け、松尾芭蕉にも影響を与えました。繊細な彼の感性は、仲間と群れることなく孤高の存在感を放つ山桜の姿に自らの生き方を重ね合わせたのかもしれません。

野山にひっそりと咲いている山桜を見ると、西行の和歌を思い出します。それを学んでいた高校時代の青春の思い出とともに。

ピアニストのひとり言 第897回

小泉文夫先生の誕生日に寄せて

「美奈子先生、わたし、英語のお歌歌えるよ!」レッスンを終えた小学一年生の◯◯ちゃんが、ある歌を口ずさみました。

「◯◯ちゃん、上手ね。お歌好きなのね(“英語で”の部分はあえて無視)。ねえ、こんなお歌は知ってる?」と、おもむろに『お花が笑った』とか『あがりめ、さがりめ』『ゆうびんやさん』なんぞを歌ってみせると、キョトンとして「知らない…」

「◯◯ちゃん、もし外国のお友だちができたら、“日本のお歌を教えて”って言われるかもしれないわよ。そしたら、何か好きなお歌、教えてあげてね」と言うと、元気に「はい、わかりました!」

今の子どもたちは、英語の歌やアニメソングはよく歌えるのですが、昔からの日本の歌をあまり知らないように感じることがあります。日本は、詩のリズムとメロディを一緒に親しめる素敵な童謡やわらべうたの宝庫なのに、もったいない気がします。

ハンガリーの音楽学者にして作曲家のコダーイは「音楽を学ぶにはまず、自国の言葉と歌、踊りのリズムに親しむことから」と説いていましたし、バルトークは「それぞれの民族に伝わる音楽は、兄弟愛を結び力を持っている。一つの戦争に使うお金で、世界中の民謡を採取し研究できるのに」と、慨嘆していました。

なかでも、お友だちや家族と歌って踊って遊べるわらべ歌は、ほんとうに素晴らしいものです。大人によって子供のために作られた童謡や、教育目的のために作られた唱歌と違って、わらべうたは子ども同士の遊びのなかから自然発生的に生まれたものが、長い年月を経て洗練され、伝承されてきたもの。中には子守唄のように大人が歌い継いで来たものもありますが、子供自身が作ったものも多く、作られた時代も作詞・作曲者も明らかでない、民族の音楽です。

わらべうたには、たくさんのメリットがあります。例えば、親と子のコミュニケーションを取る。言葉や数を学ぶことができる。運動能力やリズム感覚を高める。子供同士での遊びを通して集団行動の秩序を身につける。季節行事やその国の自然観を学ぶ(『たこたこあがれ』『ほたるこい』など)。その地域ならではの文化や方言に触れる。(熊本県の『あんたがたどこさ』や長崎県の『でんでらりゅうば でてくるばってん』など)、音域が広くないので歌いやすく、日常生活の中で音楽に親しめる、などなど。

「最近は『わらべうた』に関する常識が十年前には想像もつかないほど高まってきたので、とんでもない偏見や誤解にぶつかることは少なくなってきた。また西洋の十八、九世紀の音楽だけが、世界のすぐれた(そして極端な場合は、ただ一つの)音楽文化だと、信じ込んで疑わない人も次第に少なくなりつつある。だが、わらべうたをふくめて、ひろく民俗音楽の性格について重要な疑問が解決されてしまったわけではないし、また西洋音楽一辺倒の音楽教育の体系が根本的に改善されたわけでもない。人間の生活にとって、音楽とは一体何かという問題は、これまで本当に問われたことすらなかった、といえるかも知れない。わらべうたは、その疑問を解く最初の鍵である。」

「日本人だから日本音楽を一所懸命やりましょうという、ナショナリスティックな考え方ではなく、ただ自国の民族音楽は出発点なのです。したがって目標としては西洋音楽と日本音楽だけでもじつは視野が狭いのです。世界には、ありとあらゆるすぐれた音楽文化があるのですから、これを、教育のなかで正当に取り上げていかなければならないというところに私の究極の目的があります。」

そうおっしゃっていた小泉文夫先生は、今から半世紀以上も前から民族音楽の可能性とその素晴らしさをインドやアフリカなどでのフィールドワークを重ねながらひたむきに追求し、音楽的芸術的価値の向上を訴えていらっしゃいました。今日3月29日は、小泉文夫先生の誕生日。読みたい本の多くは絶版になっていますが、今一度、きちんと読みなおしてみたくなりました。

ピアニストのひとり言 第896回

春の元旦“ノウルーズ”

ハフト・スィーン(七つの“エス”)

3月21日は、あの大バッハの誕生日にして、日本人にとって春分の日…お彼岸です。加えて、イランにとっても特別な日です。この日こそが、イラン暦(ペルシア暦)における元旦“ノウルーズ”なのです。

イスラム教の国というと、厳しい戒律やら、右から読んでいく謎めいた文字…といった、必ずしも親しみの湧かないイメージが先行しがちですが、意外なことに伝統的なノウルーズの習慣には日本のお正月と共通する部分も少なくありません。例えば、干支のようなものがあったり、家族や友人(!)にお年玉を振る舞ったり、帰省ラッシュの混雑があるほか、縁起を担いだお正月料理や正月飾りがあるのも、似ています。新年を迎えるために、3月半ばの“大晦日”の頃になると大掃除やたくさんの買い出しで忙しくなるというのも、同じです。

なかでも、“ハフト・スィーン”(七つの“エス”)という風習が好きです。これは、エスで始まる縁起の良いものを、家の中に美しく飾るというもの。代表的なアイテムとしては、りんご(シーブ=健康と美しさの象徴)、ニンニク(シール=健康)、ヒヤシンス(ソンボル)、硬貨(セッケ=富)、麦芽のお菓子(サマヌー=植物の生育と実り)、イランの赤い香辛料(ソマーグ)、酢(セルケ=忍耐、長寿)…なかでも外せないのはサブゼという、お皿に麦か豆を並べて発芽させた薄緑色の新芽のひとかたまり(=再生、喜び、自然と人間の結びつきを象徴)。これがまるで門松のミニチュアみたいで、とても愛らしいのです。

他に金魚の泳いでいる金魚鉢、キャンドルや鏡、クアルーン(コーラン)やハーフェズの詩集などを飾るのは、何事においても美的なセンスを反映させる歴史ある文化国家、ペルシアらしい気がします。しかも、新年から13日目には家族揃ってピクニックするという習慣もあるそうで、これは初詣を連想させます。新年に着る“晴れ着”や、下着を新調するのも一般的なのだとか。年賀状のように挨拶のカードを送りあったり、お正月に食べられる料理というのもあります。

ヨーロッパではクリスマスのすぐ後だからか、元旦を家族で祝う習慣がないのですが、親戚、家族が集まって大切にお正月を祝う習慣があることを知って、イランにますます親しみを感じています。

さて、ここ日本でも、ノウルーズを祝うイベントが多く行われていることを、最近になって知りました。本場の演奏者によるペルシアの伝統音楽の生演奏が聴ける、イラン大使館主催のイベントが開かれると聞いて、参加してみました。

会場は上野の国立博物館ですが、パンフレットには正門からではなく西門から入ってください、とあります。裏口入館?…ちょっとドキドキしながら西門にたどり着くと、ガードマンがつかつかと近づいてきました。「どちらへ行かれますか?」「イランのノウルーズに…」「はい、ではこちらをつけてどうぞ」ガードマンから首からぶら下げるIDカードを受け取って、いざ館中へ。

イラン元旦祝賀祭「祝賀式典および祝賀コンサート」

会場になっているホールに入ってすぐのステージ下手には、綺麗にノウルーズのシンボル“ハフト・スィーン”が並べられたテーブルが飾ってあり、皆さんが代わる代わる熱心に写真を撮影していました。冬至の夜“シャベ・ヤルダ”の時もそうでしたが、イランの女性たちは美しい柄と色合いのルーサリー(スカーフ)を頭にエレガントに巻いて、なんとも艶やかです。小さな子ども連れのイランのご家族の姿も、多くみられました。

晴れ着を着たり、家族でお母さん、もしくはお祖母さんの手料理を囲んだり、食後には詩の朗読を楽しんだり。日本では伝統的な風習を簡略化する傾向が年々高まっていますが、イランはというと、動物愛護の思想から「金魚はそろそろやめてもいいのでは?」という声を上げる人たちがちらほら出てきた以外、これと言って大きな変化はないようです。

伝統を受け継いでいくのは、確かにあれやこれやの手仕事に時間を費やす必要が発生することです。でも、それらを家族で分担して一つ一つ丁寧に行ったことが、家族みんなに共通するあたたかい思い出になることも少なくありません。古くからの伝統を大切に守りつつ、日増しに温かくなって花々が次々に開花し、新たな命が芽吹き始めるこの時期に新年のスタートを祝うイランの人々が、ちょっと羨ましくなりました。

ピアニストのひとり言 第895回

うた、遊び、踊り…ハンガリーの豊かな“共育”

そのⅨ(最終回)

テレビ放映されたニュース番組の画面をiphoneでパチリ!

研修最終日の夜、19時のニュースで私たちのことが取り上げられるというので、みんなでテレビのあるダイニングルームに集まりました。トップニュースではなかったものの、トップニュースよりたくさんの時間を割いて放送されました。「あっ!」「(クスクス…)」みんなが声を潜めているのは、これらの動画も全て資料として撮影しているから。私たちがここで見て聞いて学んだことは、帰国後レポートとして冊子にまとめることになっているのです。

メンバーは、お父さんと一緒に参加した中学生のYちゃんを含めて11人。お目当ての番組を見終え、ダイニングのソファで皆んなでくつろいで談笑していると、まるで家族のような気持ちになってきます。「明日はハンガリーとお別れかぁ」「ハンガリーの旅も、もう終わってしまうのね」すると、今回の研修旅行の主宰者和美ちゃんから「終わりじゃないの、むしろ、皆さんの仕事は“これから”よ!ちゃんとレポートをまとめて提出してもらいますからね」と、いつものテキパキとした語調の声が飛んできました。もちろん、その眼はいたずらっぽく笑っています。

今日の夕食

キシュクンハラスはとても小さな町。前の日も、理事長先生、校長先生方とお昼ご飯をご一緒したお店と夕食会場が同じレストランだったくらいです。大きなホテルもないとのことで、私たちは個人経営のペンションに宿泊しました。

前日の同レストランでのお昼

翌朝は6時20分出発。さすがにどこのカフェも空いていませんし、朝食はてっきり空港に着いてから軽食でもとることになるのだろう、と思っていたら、親切にもオーナーさんが、朝食を用意しましょう、と申し出てくださいました。皆さんが燦々午後、寝ぼけ眼で前の晩テレビを見たダイニングルームに集まってくる頃には、すでにオーナーさんとお手伝いの女性が、テキパキと朝食の用意が整いつつありました。麻布の敷いてある籠には焼きたてのキフリ(三日月型のパン)が盛られ、新鮮な野菜やハム、チーズ、淹れたてのコーヒーなどが次々にテーブルに並べられました。

「どれも美味しい!」まだ6時。“食欲全開!”というわけではないはずなのに、みんなお箸ならぬフォークが止まらず、かなり大ぶりなパンなのに、パン籠にお代わりを求める手が次々に伸びます。メンバーが皆、最後まで元気にハードスケジュールをこなせたのは、現地のオーガナイズをしてくださったコダーイ研究家で教育者のトルダさん、幼児教育の専門家カティさんが本当に細やかな配慮を重ねてくださったから。そして、ハンガリーと日本の橋渡しと全行程の通訳、ツアーコンダクトまでを一手に引き受けた和美ちゃんの力以外の何物でもありません。

今回のツアーの主宰者 和美さん(中央)

カティさんと!

小雪の舞う中、玄関を開けると、もう運転手さんが待っていてくださいました。初日から最後まで、どんな時にも嫌な顔一つせず、必ず時間前に待機してくださいました。物静かで控えめな、とても誠実な方でした。

ブダペストのフランツ・リスト空港に向かうバスの車窓から、ハンガリーの大地が朝日を浴びて次第に明るくなるのを眺めていたら、カティさんの言葉を思い出しました。「最も優れた教育法は何ですか、という質問をよく受けるけど、良し悪しはメソッドではなく、指導する保育士によるものです」「保育士が自分のクラスを家族のように思って保育しているところは、良いクラス」「子どもは小さな大人ではなく、きちんとした人格を持った一人の人間です」「保育に一番大切なのは、(“教える”ことではなく)子どもたちの幸せな人生への一歩を手伝うこと」

共にうたい、遊び、踊り…家族のような愛情を持って、子供たち一人ひとりがどんなことに興味を持ち、どんな人生を選択していくのかを見守り、それにふさわしい導きを示すことができるよう、ハンガリーの教育者の皆さんは真剣に学び続けていました。それは、教えて育む“教育”というよりも、共に育み合う“共育”の姿にみえました。

凍った大地は、時としてキラキラと美しく輝きます。ぬかるんだ土は、アスファルトでは得られない土の温もりを感じさせてくれます。人が、輝きながらお互いを支え合い、それぞれの個性を伸びやかに発揮し、表現しながら良いところも悪いところも受け入れ、育み合う。そんなハンガリーの“共育”の素晴らしさを、日本でどのように伝えていったら良いだろうか。…そんな課題が頭の中に渦巻いて、珍しく機内でほとんど眠れぬまま帰国したのでした。(完)

和美さん(左)と今回の研修をオーガナイズしてくれたトルダさん(右)

印象的だったブダのB保育園のカリスマ保育士の先生

ピアニストのひとり言 第894回

うた、遊び、踊り…ハンガリーの豊かな“共育”

そのⅧ

これまでは公立の保育園、小学校を研修してきたのですが、最終日にはハンガリー南部、キシュクンハラスにあるカトリック系の私立保育園と小学校を見学させてもらいました。ブダペストから二時間あまりのところにあるキシュクンハラスは、人口3万人ほどの小さな町。日本から“専門家の視察団”が来るので、地元テレビ局の取材が入ることになったという情報を受けました。

神父さんがいらっしゃるのは、公立の保育園と違うところです。私立で自主運営なので、園の良い環境づくりを怠らず、地域の方々の理解、支持を得るための努力を重ねているとのことでした。子供が慣れるまで、ご両親が教室内に付き添うことも許されているそうです。「ハンガリー語の通訳の方がいらっしゃるとは伺っていましたが、念のために英語の話せる教員も同席させます。彼が皆さんのお役にたてたら嬉しいですわ」理事長の先生は美しい女性でした。テレビ局への取材申し入れといい、今回の研修にあたって園側も受け入れに力を入れている印象を受けました。公立と違って、“運営”が絡んでいる園の背景を感じました。

年長さん全員参加による課業を見せてもらいました。イギリスの教育者スレイド(1912〜1989)が確立したという“ドラマ教育法”を取り入れていると聞いて、私たち研修者も興味深く見守りました。

椅子取りゲームのような遊びの後、どこに用意してあったのでしょう、先生が静かに、お水がたくさん入った盃を手にしました。「これは何かしら?そう、お水が入っている器ね。これを、こぼさないように注意しながらお隣の人にまわしましょう。お隣の人に手渡す時には、きちんと相手の目を見て…そして、にっこり笑ってあげましょうね」

小さな子供が、両手でしっかり持たないと支えられない重さになっている器。水がこぼれないように注意するのには、筋力と集中力が要ります。でも、それを相手に渡す時に目を見て微笑むとなると、水面から視線を外し、相手とコミュニケーションを取る、というアウトプットも求められることになります。器をスムーズに移動できる子もいますが、緊張してなかなかお隣に回せない時には、次の子が自然に、早めに手を差し伸べたりします。その様子を、次の子だけではなく、他の子供たちも我がことのように固唾を飲んで静かに見守っています。「みんな、成功しますように…」と全員が願っているのを感じます。団結感、一体感、達成感も体得できそうです。

少し離れたところにある同系列の小学校では、さらに大きな歓迎を受けました。私たちが構内に入ると、吹き抜けになっている階段や廊下から、子供たちが嬉しそうに手を振ってくれます。手を振り返すといっそうニコニコと嬉しそうな表情になって、手を振って応えてくれます。「ブダペストの子供たちよりも、人なつこい感じがするわね」校内には、お祈りをする礼拝室も作ってありました。

思いがけず、歓迎のための小学四年生によるキリスト誕生劇、そして教員たちの合唱団による歌のプレゼントが用意されていました。

この学校の先生方で結成された合唱団は、地域のコミュニティーやコンサートでも大活躍。ウクライナやポーランドといった海外でも、演奏活動を展開しているほどの実力だそうです。「何より、歌をつうじて職場の仲間が親睦を深められることが、最大の魅力です。ざっくばらんに何でも話し合えるのはとてもいいことだし、職場の良い雰囲気作りにも有益だと実感しています」

四年生による劇は、衣装、小道具も本格的でしたが、何より子供たち一人ひとりが可愛らしく、天使の羽と衣装をつけた女の子は本当の天使に見えました。

続いての先生方による合唱団の演奏では、ハンガリーの歌に続いて、何と!『島原の子守唄』が美しい日本語で歌われたのです。

私たちが感激したのは言うまでもありませんが、終演後、メンバーの一人である理事長先生が「私、この歌も歌えるのよ。♪でんでらりゅうば〜、でてくるばってん…」と、長崎の童謡『でんでらりゅう』を歌い出したのには、さらにびっくり!感激を通り越してすっかり動揺している私たちに、彼女は「そうそう、これも知ってるわ」と、また別の日本の民謡を口ずさみ始めました。もちろん日本語で、しかも暗譜で、です。

(“そのⅨ”最終回に続く)

ピアニストのひとり言 第893回

うた、遊び、踊り…ハンガリーの豊かな“共育”

そのⅦ

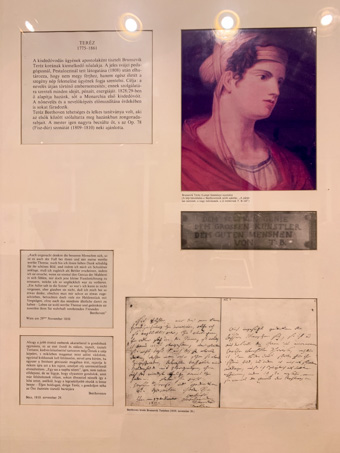

マルトンヴァーシャールにこんなに立派なブルンスウィック家の宮殿があり、その一部がベートーヴェンゆかりの博物館になっているとは、知りませんでした。ブルンスウィック保育園ではその存在をみせなかったベートーヴェンが、そこではテレーゼと今も寄り添っていました。

テレーゼとベートーヴェンは五つ違い。美しく才気にあふれ、4ヵ国語を話した彼女は好奇心も旺盛で、貴族社会では得られない刺激をベートーヴェンから受け、芸術の奥深い世界を共有しあったとも言われています。テレーゼは彼を“音楽のミケランジェロ”と呼んで身分を超えて心から敬愛し、自分の肖像画にこんな献辞を添えて彼に贈ったものが見つかっています。

まれなる天賦の才に

偉大なる芸術家に

比類なき人に

70歳を過ぎても見事にベートーヴェンの作品を演奏していたと伝えられる彼女は、1861年に81歳で天に召されるまで、常にベートーヴェンの思い出を大切に生きていたそうです。

ブルンスウィック家の長男フランツに捧げられた『熱情』ソナタは、この地で書かれました。ピアノの弾けないフランツに、かくもピアニスティックなこの作品が捧げられているのはいささか不可解で、実は彼はそれをテレーゼの妹ヨゼフィーネのために書いたのではないか、とも推測されていますが、真相はわかっていません。

ベートーヴェン博物館内にはテレーゼとヨゼフィーネ…麗しい姉妹の肖像画や、当時の楽器、ベートーヴェンがテレーゼに送った手紙などが展示されていました。

ブルンスウィック宮殿の敷地はそれはそれは広大で、さながら国立公園のようです。皇居のお堀を思わせる大きな池の真ん中にある島には、今も夏にはコンサートが行われる野外劇場があるとのこと。「それはここから少し離れています。雪道ですし、片道20分ほど歩かなければいけません。そろそろ陽も落ちて寒くなりそうですが…どうします?行ってみますか?」館内を案内してくださった館長さんの言葉に、私たちは「はい!ぜひ!」と即答。氷に覆われた池を横目に、雪道を歩き始めました。

すぐに、可愛らしい石碑が見えてきました。テレーゼのものでした。“BRUNSZVIK TERÉZ”…苗字が先、名前があとのハンガリー式の表記。綴りもハンガリー語です。彼女の左右には、テレーズを見上げる女の子、男の子が一人ずつ。石碑の下には彼女の言葉が彫られていました。“神がお与えてくださった使命に従って、私は救いを求める全ての子供に手を差し伸べます”

他に人の気配はほとんどなく、一面に積もった雪のせいもあって園内は静寂そのものでした。寒いはずなのに、歩いているからなのか、興奮しているからなのか、ちっとも寒さは感じませんでした。どのくらい歩いたでしょうか、雪に埋もれた舞台が見えてきました。中央には、一目でそれとわかる無骨な(失礼!)ベートーヴェンの胸像が設えられていました。

「わぁ、ベートーヴェン!」「Jó napot!(こんにちは!)」「なんだか妙に感動的だわ」「ウィーンやドイツではなく、この地で会えたからかしら」私たちは、思いがけないところで大物映画俳優にでも遭遇したかのようにはしゃぎ、子供のように感激していました。「歌おう!」誰かが言い出しました。「そうね、歌おう!」「何を?」「ベートーヴェンといえば、やっぱりこれよ」彼女が第九の“喜びの歌”を口ずさむと、一同声を合わせました。静寂の公園に私たちの歌声が響きました。

あたりは暗くなり始めていました。街頭が灯り、青色が濃くなった空に白い月が美しい姿を現わすなか、私たちは名残りを惜しみながらバスに乗り込みました。「思いがけなく、素敵なお散歩ができたわね」私の言葉に、隣に座っている仲良しのRさんが、声を弾ませました。「本当に!いつまでもあそこを歩いていたかったわ」「私も!なんだか…なんとも気持ちのいい、温かな空気が満ちていた気がしない?」「私もそう感じた!」「いたよね、テレーゼ。ベートーヴェンと、あそこに」「うん、いた!一緒にね」私たちはそのあとしばしの間、彼らの慈愛に触れた余韻に浸りました。

今回の研修旅行も、残すところあとわずか。想像を超える素晴らしい体験と学びの日々も、あと1日のスケジュールを残すのみになりました。

(“そのⅧ”に続く)

ピアニストのひとり言 第892回

うた、遊び、踊り…ハンガリーの豊かな“共育”

そのⅥ

この日は、今回のハンガリー滞在の中でも最も楽しみにしていました。ブダペストから車で一時間ほどのところにある、マルトンヴァーシャールという街にある、ブルンスウィック保育園を訪れることになっていたからです。

テレーゼ・ブルンスウィック。かのべートーヴェンの生徒であり、恋人でもあったといわれている女性です。テレーゼという女性が、大変裕福な家庭に育ちながらも慈悲の心と革新的な考えを持った方だったことは、ベートーヴェンが彼女を単に女性として敬愛しただけでなく、まるで同志のように芸術、哲学について対等に語り合い、時には作品についての意見も訊ねていたことからもうかがえます。

ヨーロッパ初の保育園は1837年にドイツのイエナにフレーベルが作ったキンダーガーデンである、というのが通説になっていますが、実はテレーゼの方が早かったのでした。それが歴史に残らなかったのは、一つには当時の男性社会という事情があります。「彼女が女性だったことから、その功績は歴史から消されてしまったのでしょう」彼女が保育園を作った当時は、まだ女性の地位がさほど認められてはいなく、たとえ大貴族とはいえテレーゼがそれを成し遂げるためには、財力だけではなく様々な問題を克服する必要がありました。

「テレーゼはハンガリーに続いて、ドイツやオーストリアなど他の国にも次々に保育園を作りました。彼女は、親の手を借りずに物事を成し遂げることができない6歳くらいまでの時期に、その子供がどのように過ごすか、何を学ぶかということが、人間形成にとってとても大切なものであるということに気づいたのです。女性が職業を持つことが一般的ではなかったので、当時の保育士は全員が男性でした。女性の保育士が登場するのは1870年代に入ってからです」保育園の近くにある保育歴史博物館の館長さんが、お話しくださいました。

当初はイギリス、フランスなど外国から取り寄せた教材や遊具が使われましたが、やがてお店で売っている玩具は使ってはならないという規則ができます。玩具会社との癒着を防ぎ、子供がそれを親にねだることがないようにとの配慮からです。保育園では、いろいろな手作りの玩具が活躍するようになりました。棒切れやトウモロコシの芯などは、お人形などの格好の材料でした。

テレーゼの名前にちなんだこのブルンスウィック保育園は、ハンガリーだけでなくヨーロッパ全土においてよく知られていて、世界中から専門家が見学に訪れます。1828年にヨーロッパ大陸で初めての保育園を創設した彼女による「子供は小さな大人ではなく、別の人格を持ったひとりの“人”として接しなればならない」というコンセプトに基づき、1950年に創設されました。

ブルンスウィック保育園の広々として園庭には、数えられないほどの築山や遊具が子供たちを待っています。

床暖房の完備されたホールは、子供たちのお昼寝中には、外遊びで濡れたウェアのドライアップにも利用されます。

廊下のちょっとしたスペースには、先生が愛情を込めて作った季節感あふれるディスプレイが...

また窓ぎわには窓の外の眺めとお教室をつなげるように考えられたセンスあふれる装飾が設えられていました。

ファンタジーいっぱいに遊びや読書に夢中になれるスペースや、お家の方が差し入れてくださるお野菜や果物たち。

きちんと磁器のお皿を重ねていただく、美味しい食事…どれも、子どもたちが周囲の人たちに見守られ、愛されていることを実感できるようなものばかりでした。

園では、創設者テレーゼに敬意を払い、彼女の記念日(名前の日)にはみんなでお祝いをすることを欠かしません。廊下の片隅にもテレーゼの木彫りのレリーフも掲げられていました。でも、意外なことに、保育園の先生方からも園長さんからも、ベートーヴェンという名前は一度も聞かれませんでした。

それは私にとってはとても好ましいことでした。ここでは、テレーゼは“ベートーヴェンの恋人だった女性”ではなく“木のマルトンヴァーシャールゆかりの、ヨーロッパ大陸初の保育園を創設した女性”なのです。これが日本だったら、どうしたって「あのベートーヴェンの恋人で、ピアノソナタ第24番“テレーゼ”を献呈された、あのテレーゼです」という説明になってしまうのではないでしょうか。

私たち一行は感じの良い地元のレストランで昼食をとり、すぐ近くにあるテレーゼとベートーヴェンが過ごしたブルンスウィック家の旧宮殿、ベートーヴェン博物館に向かいました。(“そのⅦ”に続く)

ピアニストのひとり言 第891回

うた、遊び、踊り…ハンガリーの豊かな“共育”

そのⅤ

ブダペストでの研修三日目。朝、すっかり明るくなる前にホテルを出発することにも慣れてきました。この日は、ペシュトにある小中一貫の学校で、小学二年生の音楽の授業を見せていただくことになっていました。

教室に到着すると、間もなく一時間目の授業がスタート。早速子供たちが体操をはじめました。肩回し、腕上げ、腕のストレッチや屈伸、深呼吸…一連の流れの最後に、手を上からゆっくり下ろしながらみんなで「おはようございます」。

みんなが着席すると、先生は(ミ、レ、ド、レ…)とハンドサインで音を示し、それをノートに音符で書かせます。続いてリズム打ち。2回目に同じリズムを叩く時に「これは、実はみんなの知っている歌のおしまいのところのリズムなの。なんの歌かわかるかしら?」と、注意を促します。なかなか答えが出ません。今度は先生がその曲の最後を楽器(ツィテラ)で演奏。「さぁ、わかった?」冒頭部分ではなく、最後のところから曲を特定するのは大人でも難しいことです。子供たちは真剣に考えます。答えは一つではありませんでした。おしまいが同じメロディー、リズムでも、違う歌があるのです。

次に、背の高さの違う子供たちを四人前に呼び、一番小さい子を「ド」、隣に「レ」「ミ」、一番背の高い子を少し離して「ソ」として並ばせます。先生が後ろから、それぞれの子供の頭を、リズムをつけて触る“ふり”をしていきます。「ミミレレドミレー…」そのとおりに声を出すと、素敵な歌になるのです。音程が下がりやすく、かつ重要な音「ミ」の子供に先生がひとこと。「みんな(の音程)が下がらないように、あなたは胸を張ってピッと格好良く立っていてね」歌う子供は、無意識に「ミ」の音程に気をつけるようになります。

授業はどんどん進みます。先生が子供たちに伸びをさせ、手を組んでくるくる回させました。リズムを打つ準備運動です。それが終わると、先生が黒板にリズムを書きます。「タタタン・タタタン」の音符の下にはリンゴを、「タタタタ・タタタン」にはお花を書きます。「お花、お花、リンゴ、お花」先生がそれぞれの絵の描いてある札を見せ、それを見ながら子供たちは二つのリズムを叩き分けます。みんな上手ですが、間違えてしまった子がいても先生はそれを咎めません。

“今日の歌”が始まりました。歌う前に、まず歌詞について話し合います。この日取り上げるのは古いハンガリーのわらべ歌で、今は使われていない古語が含まれているのです。歌にリボンが出てきますが、当時、男の子がそれを女の子に送るのは、「君は大切な人だよ」という告白をほのめかす意味があったとか。歌の中の主人公の名前をクラスの女の子に変えたり、リボンやカチューシャといった小道具を使って男の子の役、女の子の役などを子供たちにあたえ、歌に合わせて自由にパントマイムのようなお芝居をさせます。終わると「とても上手にできたわね。さぁ、他にやりたい人は?」。

お芝居係の子供たちは思い思いに即興で“演じ”、歌う子供たちは、情景をイメージしながら、何度も飽きずに繰り返し歌うので、いつの間にか自然に覚えてしまいます。他に、歌いながら赤と緑の札を交互に見せ、赤札が出ている間は歌うのをお休みして、“間”を感じるワークもありました。最後には立ち上がり、手を腰にあててリズムに合わせてステップを踏みます。音符、音程、リズム、歌詞(言葉)、メロディー、間、体の動き…。音楽をつくるたくさんの要素を、様々な角度から身につけさせていくのです。45分の授業の間、先生は一度も教科書を開くことも、子供たちに開かせることもしませんでした。