ピアニストのひとり言 第885回

2019年への“野望”

新年に、家族や友人とその年への抱負を語りあうのはなかなか良いものです。

でも、実のところ抱負という二文字には、いつも違和感を覚えていました。なぜ思いを“抱い”て、“負ける”のか?

そこで、調べてみました。「抱」は、“心にいだく”ということから“思い。思うこと”の意味。それはわかります。そして、肝心の 「負」については、「負う」から転じて“頼む。頼みにすること”の意味との説明がありました。他に“負け”ではなく、“背負う”から転じて、“思いを負ぶる”という意味なのだとする説もありました。どちらも分からなくはありませんが、いまひとつすっきりしません。

お正月くらいは、“負う”から解放されても良いのではないか。たまにはちょっとくらい大口を叩いても良いから、スカーンと景気よく一年をスタートさせても良いのではないか。…そんなことをぼんやりと考えていたら、“野望”という言葉が思い浮かびました。

抱負とは“心に抱いている計画や決意”のことですが、野望とは“分不相応な大きな望み”のこと。ふむふむ、良いではありませんか。「野原に出でて壮大な景色を楽しむが如く、心をいっぱいの希望で満たす」というのはいかがでしょう。

私個人のそれをお話しするならば、来年はハンガリーでの研修を活かして、レッスンや大人のための音楽講座の他にも、その方の音楽・運動能力を問わずに楽しめる音楽体験のアプローチ法(例えば楽器を使わない、踊りの要素を取り入れてみる、など)を考案し実践させたい、というのがひとつ。西アジアとヨーロッパの芸術面、音楽面でのつながりを追求し、今までにないプログラム構成でコンサートをしてみたい、というのがひとつ。また、東洋と西洋の楽器、あるいは演奏と朗読をコラボレーションさせる試みにも、ぜひ挑戦してみたいのです。

まだあります。これまであまりにも身近すぎて、したことがなかった“四手連弾”という演奏形態でのコンサートを実現させたい(これはもう、かなり具体的に計画が進んでいます)し、数年ぶりに動画配信にも挑戦したい。また、ペルシア語の勉強をさらに進め、できればハーフェズ、ルーミー、ハイヤームの詩を一つでも原語で読めるようになりたい。東大寺を訪れて、ペルシアとの繋がりを感じてみたい、などなど。

欲張りすぎかもしれませんが、良いのです。“野望”ですから。

思いつくままたくさん並べてみましたが、他の何よりもまっ先に叶えたい望みは、「初日の出が見られますように」。

寒がりなので、滅多なことでは東北の真冬、明け方に外で時間を過ごすことはしないのですが、ひょんなことから実家が近い高校時代の友人と「見に行こう!」ということになりました。見に行くと言っても、同じ町内の見晴らしの良い場所を散歩するだけなのですが、仙台市内でも標高の高い位置にあるため、うまくすると素敵な日の出を拝むことができるのです。

12月28日現在の予報では、太平洋側は広く晴れ、とあります。実家は山形県に近い内陸なので、海のようにはいかないとは思うのですが、それでもとても楽しみです。

その瞬間まで、100時間を切りました。本年も拙いエッセイにお付き合いいただきまして、本当にありがとうございました。

皆様が心健やかに新年を迎えられますように。来たる年が、皆様に希望と微笑みをもたらしますように。

ピアニストのひとり言 第884回

ゆく年くる年

今年も残すところあと僅か。来週のエッセイ更新が今年最後になるなんて、信じられないような気持ちです。昨年の今頃には、2018年がこんなにもたくさんの出会いや出来事に恵まれることになるなんて、とても想像できませんでした。

音楽に関することでいうと、自宅のレッスン室“アトリエ・アニマ”落成に始まり、3月に国際シューベルト協会の例会コンサート出演、春にペルシア語とペルシアの楽器サントゥールの勉強を始め、3月と8月に福岡でコンサート、5月にはスロバキアを訪れ、ジェリスのシューベルト博物館でのコンサート、11月東京でのリサイタルを経て、12月はじめに生徒さんの発表会。その間、毎月開講している『大人のための音楽講座』でも、ピアノの演奏もたくさんさせていただきました。元来、のんびりペースの私としてはかなり充実していたと思います。

音楽関係のほかには、お料理のレッスンを受けたり、イラン、ペルシアの文化、文学、歴史、映画にイベントを通して触れる機会もたくさんありました。“知る”喜びや、さらに知りたくなる高揚感に包まれる幸せを実感できたのも、嬉しいことでした。

今年最後の自宅でのイベントは、発表会を終えた大人の生徒さんを自宅にお招きしての打ち上げパーティーでした。私がいつも一人でお料理をたくさん作るのはあまりに大変だから、と皆さんがご配慮くださって、初の“持ち寄り”スタイルになりました。でも、そうは言っても、何のお料理をお出ししようか数日前からそわそわ…これはもう、性分です。

ご年配の方もいらっしゃるので、季節感のある柔らかく食べやすい和食が良いだろうと考え、

・リコピンにんじん“こいくれない”のすり流し

・春菊と胡桃のサラダ 玉ねぎ味噌のドレッシングで

・ほうれん草とにんじんの白和え ほんのり柚子風味

・和牛のローストビーフ 菜の花添え

・ふわふわ鶏つくね 甘辛じょうゆ味

を用意しました。

それらに皆さんが持ち寄ったマリネ、グラタン、太巻き、フルーツやスイーツなどが加わって、豪華なクリスマスディナーになりました。なるべく皆さんとおしゃべりしたかったので、途中で片付けのための中座をしなかったこともあり、夜11時にお開きになったあとには山のような洗い物を終えるのに1時間以上かかりましたが、楽しい余韻のおかげでそれも苦になりませんでした。

かくして、2018年はありがたいことに多くのチャレンジと得難い経験を果たした一年になりましたが、来年はどんな年になるのでしょう。新しいこともいいのですが、『大人のための音楽講座』をより充実させ、今年スタートを切ったペルシア関係の勉強を深め、いろいろな方とお話をする機会を積極的に持てたらと思っています。

その来年は、1月5日ハンガリー行きからスタート。育児園、保育園、小学校を訪れ、授業や子供たちによるわらべ歌を見学するという、10名ほどの研修旅行に参加するのです。現地の先生方にもお話を伺うことになっていて、素晴らしいハンガリーの初等教育の現場に潜入できると思うと、とても楽しみです。

帰国の翌日は、新年初の『大人のための音楽講座』。ペルシア音楽の打楽器奏者をゲストにお迎えし、トンバク、ダフと言った伝統楽器を演奏していただく他、ピアノとのコラボレーションも予定しています。と、ここまで書いたところで、前日の夜に帰国するので、ハンガリーに発つ前にレジュメを作っておかなくてはいけないことに気づきました。

そうそう、ペルシア語もいいけど、ハンガリーに行くのだからハンガリー語のブラッシュアップもしなくては!…今年の残り10日は、大掃除もそこそこにあたふたと過ぎ去っていきそうです。

ピアニストのひとり言 第883回

一番長い夜“シャベヤルダ”

“シャベ・ヤルダ”ヤルダの夜…一年の中で最も長い夜を祝うイランの伝統的な風習で、7000年以上もの歴史があるとも言われています。

古代イラン人は、ヤルダを境に昼の時間が徐々に長くなるにつれて、太陽の神々しい光の放射が強まることを信じ、それを闇に対する光の勝利であると考えました。そしてヤルダの翌朝は“太陽の誕生日”として、赤い色のものを飾ったり身につけたりして、それを祝うそうです。

先日、そんなヤルダにちなんだ素晴らしいお料理と文化を、イラン出身の素敵な女性ナヒードさんに伝えていただきました。ナヒードさんはラジオジャパンのペルシア語部門のアナウンス、原稿の監修に携わっているほか、歌手としてもご活躍の美しい方です。「今日は、皆さんに料理の作り方だけでなく、夜更けまでみんなでご馳走を食べ、たくさんお話して過ごすイランの冬至のことや、イランの文化を伝えたいから」と、食べきれないほどのご馳走をこしらえてくださいました。

その日のメニューは、ペルシア風のハーブがたっぷりのハンバーグ、麦のスープ、レンズ豆のスープ、キュウリのヨーグルト和え、ペルシア風ポテトサラダ、バスマティライスのお焦げごはんやインゲン豆の混ぜごはん、デザートにはイランのゴマのお菓子、生のザクロをたっぷり使ったザクロジェリーなど、テーブルには食べきれないほどのお料理が並びました。

「イランでもサフランやヨーグルトをよくお料理に使うんですね」受講生の一人がそうおっしゃると「ごめんなさい、ヨーグルトはペルシアが発祥なの。それにサフランは世界の生産量の8割近くがイラン産。量だけでなく、質だって世界一なのよ」と、そのときだけはちょっぴり負けず嫌いな表情になって答えるナヒードさん。「皆さんがイランに関心を払ってくれるのは、ネガティヴなニュースにその国の名前が挙がるときだけ。イランの人たちは日本にとてもいいイメージを抱いているし、興味も持っているのに、それが残念で…。だから、日本の人たちに少しでもイランの文化を知ってもらいたくて、いただけでなく料理教室も始めたの」

てきぱきと手順を説明し、手を動かしながらイランやイランの人々のエピソードをたくさん話してくださいます。それだけでなく、お料理を進めながら受講生お一人お一人との関わりについてもご紹介してくださるのですから、どんなに聡明な方かが伺えます。イランの方はとてもコミュニケーション能力に優れていると言われていますが、ナヒードさんをみているとそれは充分に納得できます。しかも、彼女はどんな時も笑顔を絶やしません。

丁寧につくられた家庭料理に心惹かれるのは、それがいい音楽と同じように、人に生きるパワーと幸せを与えるから。わたしのホームパーティーも、家庭料理が基本。わたしのピアノを聴いてくださる方も、料理を食べてくださる方も、少しでも心豊かなひとときを過ごしていただきたい…演奏にも料理にも、そんな願いを抱きつつ向き合っています。

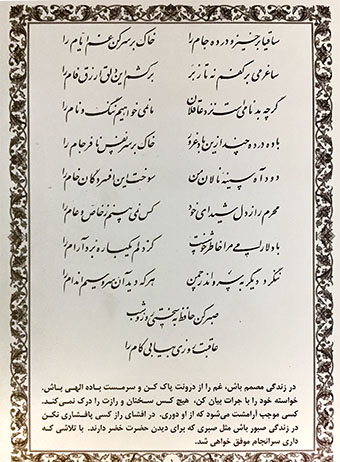

食後にはゆったりとお茶を楽しみながら、ナヒードさんがハーフェズ占いをしてくださいました。ハーフェズという偉大な詩人の残した詩集はとても暗喩が多く難解だと言われている反面、無限の解釈の可能性があって極めて芸術性が高いとされ、あのゲーテもがハーフェズから多大な影響を受けたということも、広く知られています。

まずナヒードさんが、それぞれの方が“引いた”ハーフェズの詩を朗読してくださいます。その語調、響きの美しいことと言ったら!続いて、その詩からヒントを得ての占い解説。流石ハーフェズ、含蓄ある導きに、皆さんしきりに感じ入っていらっしゃいました。皆、まるでお互いに前からずっと知り合いだったような、とても親密な時間を過ごすことができたのは、ひとえにナヒードさんの人間力とおもてなしの素晴らしさのなせる技だったと思います。

「お会いするたび、前向きなエネルギーと励ましをくださる美奈子さんのような友人がいることが、どんなに支えになっていることか。これからもイランのことを伝え続けていこう、という気持ちにさせてもらえました。どうもありがとう」翌日、ナヒードさんはそんなメッセージをくださいました。

ナヒードさんの心づくしのお料理の美味しさと温かなホスピタリティーを、しっかり胸に刻んでおこうと思います。

ピアニストのひとり言 第882回

アトリエ・アニマの2018年

電車の空調は“除湿”なのに、駅に降り街に出るとクリスマスソングが流れている…そんな、ちょっと不思議な温かさのなか、師走がスタートしました。

昨年の今頃は、防音レッスン室拡大工事の真っ只中でした。年の瀬迫る29日に引き渡しを受け、リビングに“避難”させていたピアノを戻し入れて、翌日30日からレッスンと大人のための音楽講座を新しくなった部屋“アトリエ・アニマ”でスタートさせてから、早いものでもうすぐ一年が過ぎようとしています。

毎月恒例の『大人のための音楽講座』は、一回単発のご参加でも楽しんでいただけるよう、また、予習も復習も気にせずにすむよう、講座内容は当日のお楽しみ…というスタイルで回を重ねてまいりました。「どんなことをしているの?」というお問い合わせが増えてきたことなどから、興味を持っていただいた方にご参考いただけるよう、この一年間の歩みを振り返りつつ、1月の第46回から先月の第56回までの内容を簡単にご紹介したいと思います。

・第46回“ショパンへの旅”…

ショパンの生涯と祖国ポーランドとの関わりなどをお話ししながら、ポロネーズやノクターン、ピアノソナタやマズルカ、ワルツなど10数曲を生演奏。

・第47回“トロールハウゲンの妖精 グリーグ”…

北欧の詩人グリーグの生涯、ノルウェーという国に思いを馳せながら、『春を待つ調べ』という副題のイメージに添って『叙情小品集』『ヴァイオリンソナタ』などを鑑賞。

・第48回“大作曲家による、子供のためのピアノ曲集”…

バッハ、シューマン、チャイコフスキー、バルトークの四人の大作曲家が、音楽を学ぶ子供たちのために書いた素晴らしい芸術作品の数々を生演奏でご紹介。

・第49回“コダーイの作品と音楽理念”…

ハンガリーの音楽家であり教育学者だったコダーイの提案していた音楽教育『コダーイ・コンセプト』とは?また、合唱曲を中心としたコダーイの作品を鑑賞するほか、彼の合唱作品を歌う実習コーナーも!

・第50回“杜のコンセール”…

読売交響楽団ファゴット奏者の武井俊樹氏をゲストにお迎えして、同タイトルの鈴木美奈子とのアルバムに収録されている作品を中心に生演奏。もちろん、武井氏によるファゴットという楽器のお話もたっぷりと。

・第51回“恋人たち”…

ベートーヴェン、シューベルト、シューマン、ブラームスらが憧れの女性を想って書いた作品にスポットを当て、彼女たちとの関わりをお話ししながら作品を鑑賞。

・第52回“水辺を感じる音楽”…

7月の講座。蒸し暑い日本の夏を、涼やかな音楽でお気持ち爽やかにお過ごしいただこう、というコンセプトで選曲。とはいえ、リストの“エステ荘の噴水”やドビュッシーの“映像”、アルベニスの“イベリア”など、難曲ぞろいで、わたしにとってはなかなかハードでした。*この月はティータイムに、自家製のじゃがいもの冷製ポタージュ“ヴィシソワーズ”をお出ししました。

・第53回“大作曲家とハンガリーの貴族(パトロン)たち”…

ハイドン、ベートーヴェン、シューベルトを支えたハンガリーの大貴族たちのお話と、彼らに縁の作品をご紹介。*先月のスープが好評だったのに気を良くして、この月にはスペインの美しい色の自家製冷製スープ“サルモレホ”を召し上がっていただきました。

・第54回“1685年生まれのふたり”…

ドイツのバッハとイタリアのスカルラッティにスポットをあて、彼らの生涯を辿りながらや鍵盤楽器作品を鑑賞。この時もたくさん弾きました!*ティータイムのお供には、スペイン語圏でポピュラーなお米のミルクデザート“アロス・コン・レーチェ”を自作。

・第55回“モーツァルトのピアノソナタを聴く”…

モーツァルトとフリーメイソンの関わりも絡めながら、また、ソナタ形式についての復習もしながら、ピアノソナタや幻想曲を生演奏。*ティータイムにはドイツのデザート、チョコレートムースを自作してご賞味いただきました。これまたかなりの大好評!

・第56回“スウェーリンクでたどる鍵盤楽器の変遷”…

タイトルはいかついのですが、ルネサンスとバロックの架け橋を果たしたオランダの作曲家スウェーリンクの作品を、16世紀〜17世紀当時のオリジナル楽器を聴き比べながら味わいました。*ティータイムには、オランダのボリュームたっぷりなお豆とお肉のスープ“エルテンスープ”を。

こうして振り返ってみると、生演奏もたっぷり。我ながらなかなか充実の内容です。来年は、どんな講座のアイディアが飛び出すのでしょう。…よろしかったら、ぜひ一度ご参加くださいませ!

ピアニストのひとり言 第881回

感動は豊かさの種子

リサイタルを終え、聴いてくださった皆様がお寄せくださるメッセージを拝見するにつけ、音楽芸術とは作品や演じ手(弾き手)だけではなく、お客さまやホールの雰囲気など、すべてが響きあって出来上がる“ライブ”…まさに、“生きた”アートなのだ、と思い知らされます。

私たちは、しばしば“感動を与える”というフレーズを耳にします。「人に感動を与えられる仕事に、憧れます」「あの人の演技は、私たちに感動を与えた」などなど。わたしも、これまでなんの違和感もなくその言葉を聞いたり使ったりしてきたのですが、今回のリサイタルを終え、なんだか「それは何か違うのではないか」という気持ちが芽生えつつあります。

同じ演奏を同じ会場で聴いたとしても、それをどう受け止めてくださるかは、おひとりおひとりのパーソナルな感性や心の状態によるところが大きいのではないでしょうか。仮に素晴らしい名演奏だったとしても、精神的にそれを楽しむ余裕がなかったり、他に気がかりなことがあって集中できなかったら、心を奪われたり、心の動きに身を委ねて楽しむことは難しいでしょう。

「感動しました」と、伝えてくださる方々のお話を伺うと、私が言葉ではなく音で、演奏で、伝えたいと思っていたことを、「よくぞそこまで…」と、逆にこちらが感動するほどに感じ取り、受け止めてくだって、さらにそれをご自身の言葉と表現力を総動員して伝えてくださるのです。それは、私の出来栄え云々よりも、その方々の人間力と豊かな感性によるところが多いように思います。

つまるところ、感動とは“与える”ものというよりも、“受ける”ものなのではないか。感動を与えた、というのは実はとても不確かなものでしかなく、感動できる人、感動できる心こそが尊いのではないか。…“感動を与える”という言葉への違和感は、そんな問いかけからでした。

その日、自分がステージでピアノを弾いていたのは確かなことですが、その時に生み出された演奏は、私によってだけではなく、お客さま、ホールの響き、その空間すべてによって創りだされたような、不思議な感覚がありました。「会場がひとつになっていましたね。シューベルトの音楽と美奈子さんの演奏を囲んで、家族団欒のような幸せな時間を、その場にいる私たちみんなで噛み締めているような感じがしました」そんなふうにおっしゃってくださった方がいました。私もまたステージで同じような気持ちでした。お客さまの温かさが、演奏中にステージでもはっきりと感じられたのです。

お客さまが感動を伝えてくださると、それが演じ手の大きな糧となり原動力となって、さらなる感動を生み出す。…感動とは、演じ手からお客さまへの一歩通行ではなく、二者の間を行き来し、その連鎖によってさらに成長し昇華していく“心の豊かさの種子”なのではないか。芸術に触れるということは、感動する心のアンテナのメンテナンスをすることなのかもしれません。あるいは、体の健康と同じように心の健康を整えることも大切にしようという本能が、人を芸術に引き寄せるのかもしれません。

「音楽の素晴らしさを伝えられる“いい聴き手”の存在が、芸術を高めていく上でとても大切なのです。本来、音楽評論家とはそういうものでないといけない。それは演奏家を批判するのではなく、育てるものでなければならないのです。そういう人材を僕はきちんと育ててこなかった。それが心残りです。誰か、この中で志願してくれる人はいませんか?」桐朋学園在学時代、音楽評論家の故・遠山一行先生が講義でそうおっしゃっていたことを思い出しました。生意気を承知で遠山先生にお伝えしたい気持ちです。「先生。音楽評論家という職業ではありませんが、いらっしゃいます。私はその方々に、育てていただいています」と。

ピアニストのひとり言 第880回

ピアノと、生きていく

シューベルト連続演奏会3“Gem?tlichkeit ”は、たくさんの素晴らしいお客さまに見守っていただきながら、無事終えることができました。

毎年スタッフとして応援してくださっている、友人Yご夫妻。お二人で営んでいる南インド料理店の、週に一度の定休日を丸一日費やして支えてくださって、困ったことに一切お礼を受け取ってくれません。一年前から楽しみにしていましたよ、とメッセージをお寄せくださったり、仕事のシフトを工面して駆けつけてくださる皆さん。素敵なステージ写真を、音もなく、気配すらもなく撮影してくださるNさん。私のイメージを越え、ワクワクするようなフライヤーデザインをしてくれる、心強い友人Tさん。宮城県の高校で一緒だった同期の友人たちは、いつも同窓会さながらの団結力で全力で応援してくれます。そして、高崎や神奈川から親戚が、仙台からは両親が…本当に有難いことです。

足をお運びくださる大切なお客さまお一人お一人と音で会話を交わしながら、たとえ多少の乱れが生じても“いま、この瞬間に”音楽が生まれたように感じながら演奏したい。“いつものように”弾くのではなく、お客さまと呼吸を交わしながら音楽を紡ぎたい…それが、密かな課題でした。

「Gem?tlichkeit.(くつろいだ心地よさ)。それは、ただ楽しい、嬉しい、というだけでなく、喜怒哀楽すべての感情を心を開いて伝えること、それを受けとめてくれる人が側にいてくれることなのかもしれません」最後の MCで、そんなことをお話ししました。二曲のアンコールが終わった後もお客さまからの拍手がとても温かく、胸がいっぱいになりました。

このリサイタルシリーズは、1回目から同じ会場、豊洲シビックセンターホールで行なっています。この会場にあるファツィオーリというイタリア製のピアノでシューベルトを語ってみたい、と思ったことも、ここを選んだ理由のひとつでした。

ファツィオーリはスタインウェイやベーゼンドルファーと比べて、まだまだ知名度は高いとは言えませんが、響板には、あのストラディバリウスが楽器に使う木を採集したのと同じ森で育った、同じ種類の木が使われているこだわりのピアノ。一台一台丁寧な手作業で作られているため生産台数が少なく、“ピアノのストラディバリウス”と呼ばれているこのピアノに出会ったとき、豊かで柔らかく、伸びのあるピュアなファツィオーリ・トーンは、シューベルトに新しい表情をもたらしてくれるような気がしたのです。

ベーゼンドルファーの音色はウィンナ・トーンと言われ、シューベルトはベーゼンドルファーで演奏すると決めているピアニストも多いなか、あえてファツィオーリと対話を重ね、この楽器に教えられながらシューベルトの響きをつくってまいりました。ファツィオーリとホールの響きに慣れるため、毎年当日前にホールでのリハーサルを行なって、本番に臨みました。

SNSで約1 ヶ月前から『11月21日の“Gem?tlichkeit ”への道』というタイトルでコラムを連載し、シューベルト、リサイタルにまつわる様々なトピックをご紹介しました。普段あまりクラシック音楽を聴かないという方にも、たとえいらしていただくことは叶わなくても、少しでも興味を持っていただけたら…という思いからでした。

さて、“その日”は過ぎ去りました。自分への課題は十分果たせたのか。満足のいく演奏はできたのか。…答えはいずれも、noです。でも、だからこそ「次はもっと!」という気持ちが湧いてくるものだと思っています。なかなか成就されないからこそ、心惹かれるのです。「人生最後の日にも、ピアノを弾いていたい」それがいまの私の夢です。

たくさんのことを感じ、悩み、楽しませてくれた天国のシューベルトに、心からの感謝と尊敬と親愛の気持ちを送ります。

Vielen Dank,Herr.Schubert!

ピアニストのひとり言 第879回

神さまからのミッション

最年長の生徒さん、85歳のMさんはみんなのマドンナ。音楽講座も熱心に毎回ご参加くださっています。ピアノの他、シェイクスピアの戯曲を原文から翻訳するというご趣味も楽しんでいらっしゃる、貴婦人のような方です。レッスンにいらっしゃるときの出で立ちも、とてもエレガント。いつもお会いするのが楽しみです。

ご長男はミサ曲のラテン語の歌詞を研究され、著書もお出しになっていらっしゃるし、ご次男はコントラバス奏者として、某アマチュアオケで中心メンバーとしてご活躍。お嫁さんたちもピアノの先生という音楽一家でいらっしゃいます。

「この頃、思うんですよ。こんなおばあさんだし、もういくらも上手にならないのに、どうして私はピアノを続けているのかしら。なんで弾きたいと思うのかしら、と」…先日のレッスンで、発表会を来月に控えたMさんが笑いながらそんなことをおっしゃったとき、ふと、お友達が以前話してくれたことを思い出しました。

「フラダンスの先生をしている友人が、彼女のフラの師匠から聞いたというお話なんですけど、ハワイの方は“フラをやりたいと思うのは、『あなた、踊りなさい』と神さまに導かれているから”と考えるのですって。Mさんがピアノを弾きたいとお感じになるのも、そうなのかもしれませんね」

ハワイも1959年にアメリカに統合されるまではそうだったようですが、インドネシアもペルシアも、公開される音楽の演奏や舞踏は元来お客さまに見せるためではなく、神さまに奉納するために行われていたと聞きます。エンターテインメントというよりも、敬虔な気持ちを表すものとして、あるいは人々の心を繋げる行為として行われていたイメージでしょうか。それを考えるとなおさらに、先ほどのフラの師匠の言葉が腑に落ちる気がします。

Mさんにはお話ししませんでしたが、実は「あなた、踊りなさい」には続きがあるのです。「そして、何があっても踊り続けなさい」…他人の評価など気にする必要はない、命の続く限り精進し続けなさい、というのです。

10代から作曲を始めたとはいえ、31歳という若さでこの世を去るまでの短い年月に約1000曲もの作品を残し、たくさんの傑作が今もなお愛されて続けている、シューベルト。「たまに、(曲を)書いているのは自分じゃないような気持ちになる時があるんだよ」と、友人にもらしていたことがあったそうです。

彼の作品を弾いていると、彼はそれらを、まさに評価を得るためではなく、神さまに奉納するような感覚で書いていたのではないか。あるいは神さまに選ばれた者の当然の使命として、黙々とそのミッションを果たしていたのではないか、という気がしてくることがあります。しかも、シューベルトが素晴らしいのは、それでいてその作品がなんとも言えない親密な表情をたたえているところ。まるで気のおけない友人と語らっているように気負いがなく、オープンマインドな楽想に溢れているのです。

彼が人の心に寄り添い、慰め、元気づけるような音楽をこの世に残すよう、神さまに導かれた人だったことは間違いないと思っています。

そんな彼の作品を伝えたい、と願うわたしは、果たして神さまに見守っていただけているのかしら?…いやいや、余計なことを考えず、シューベルトの音の世界に身を任せるのみです。

リサイタルが来週に迫っています。当日お客様にお配りするプログラムでは、初めてゲーテの詩による歌曲『糸を紡ぐグレートヒェン』を書いた頃のシューベルトに、表紙を飾ってもらう予定です。

ピアニストのひとり言 第878回

運命のシネマ

映画を観にいくのは好きですが、好きなものが偏っているので滅多に人とはいきません(いけません)。

例えば、今年観たものはというと、イラン映画『私の靴はどこだ?』、パレスチナ、カタール、フランスの合作『ガザの美容室』、ジョージア(グリジア)の1948年制作のミュージカル映画『ケトとコテ』、インドのナガランド州のドキュメンタリー映画『あまねき旋律』…などなど。

ちなみに、初めて「映画を観て泣いた」のは10歳のとき。1958年公開のドイツ映画『野ばら』でした。

主人公トニはハンガリー動乱でハンガリーから逃れてきた少年。彼がある事故から意識不明の重体になり、回復を祈るシーンで流れた音楽がシューベルトの“アヴェ・マリア”でした。わたしはその音楽のあまりの美しさに涙が止まらなくなって、今でいう“号泣”状態に…。今もあのシーンを思い出すと、涙が出てきます。

それをみた10歳のわたしには、その時自分がトニ少年ゆかりのハンガリーに住むことも、シューベルトに長いこと関わることになるとも、想像だにできませんでした。さらに、劇中に流れていたウェルナー作曲『野ばら』が、毎日17時に防災無線から流れるここ八千代市に、20年以上住むことになろうとは?(*八千代の“市の花”は、バラです)

子供時代に出会った一つの映画に、こんなにもその後の人生のキーワードが含まれうるのかと思うと、不思議です。もしかしたら『野ばら』は、私にとって運命の映画だったのかもしれません。“シューベルト”“ハンガリー=ウィーン”“野ばら”。もしかしたらそれらの他にも、これからの私の人生を暗示するようなキーワードが隠れているのかも?と思うと、もう一度映画を観てみたくなって、そわそわしてしまいます。

つい昨日観た前出の映画『あまねき旋律』は、とても印象的な作品でした。パンフレットに“音楽ドキュメンタリー”とあるように、全編を通して彼らが労働の時に歌う民謡が響きます。

車両が入りにくい切り立った地形のため、彼らは昔からグループをなして作業を分担し、そのほとんどを人力で行なっています。作業は決して楽なものではありませんですが、その間彼らはいつも歌っています。その多くは、友愛の歌です。一人が声を発すると他の人も自然にそれに続き、やがて掛け合いとなり、見事なポリフォニーになります。「“あなたがいないと生きている意味がない”という歌い出しが多いのよ」ある女性が話していました。「その“あなた”というのは、恋人のことだけじゃないの。仲間、家族、音楽にも同じことが言えるわ」

数人の男性のグループが、険しい山の斜面で絶え間なく歌を歌いながら、絶妙なチームワークであれよという間に荒れた土を耕し、草を取り除き、水を引き、地を鳴らして棚田を作り上げてしまうのには驚きました。使う器具は鍬のみ。その音律や発声法はインド的というよりも東ヨーロッパやアフリカを思わせ、山麓にこだまする彼らのハーモニーは、そのまま人間と大地のハーモナイズ(調和)を感じさせました。

アジアやヨーロッパ、インドの映画には好きなものが多いのですが、なかでも映像や絵コンテがアーティスティックだったり、カメラワークや特撮に頼らず、手法はシンプルでいて監督さんのコンセプトやメッセージがひたひたと、ひしひしと、伝わってくるようなものに惹かれます。

シンプルに伝えるのは難しいことです。でも、それこそが表現の真髄かもしれません。

ピアニストのひとり言 第877回

“INVITATION”リサイタルへのお誘い

11月の初日は誕生日です。今年も、たくさんの方からお祝いのメッセージを頂きました。しみじみ「ああ、また一年歳を重ねることができた」と、感謝の気持ちがわいてきます。

自分の人生は「親が音楽家という環境ではなく、大きなコンクール歴もなく、業界に人脈もなく、知名度もないが、音楽への愛と情熱だけは体の中にみなぎっているピアニストが、日本という国で音楽を生業にして、精進を続けながらどこまで幸せに生きて行くことができるのか」というチャレンジだと思っています。

毎年の自主リサイタルは、日頃の勉強の成果をステージで発表する大切な場。30年以上前のデビュー以来、そんな私を見守り、応援してくださるお客さまにお励ましをいただき、応援していただきながら、ゆっくり、一歩ずつ、音楽道を歩んでいます。一回一回のステージは、まさに一期一会。少しでも良い時間をお過ごしいただけるよう、祈るような気持ちで毎日ピアノに向かっています。この三年間シューベルトに取り組んでいますが、弾くほどに深く、強く心惹かれていくばかり。彼のすば抜けた天才性を感じずにはいられません。

今回は、皆さまにお送りしたリサイタルへのお誘いを紹介させてください。皆様のお運びを心からお待ちいたしております。

________________________________日増しに秋の深まりを感じるこの頃…皆さま、いかがお過ごしでいらっしゃいますか?

さて、この度同封のフライヤーのとおり来月21日にピアノリサイタルを催す運びとなりました。

一昨年スタートしたシューベルト連続演奏会の締めくくりとなる第3回目の今回のテーマは、Gem?tlichkeit=“くつろいだ心地よさ”。シューベルトが20歳の頃に書かれ、彼のピアノソナタの中で最も親しまれている、青春の香りただようピアノソナタイ長調D664とソナタ変ホ長調D568を前半に、後半には晩年の円熟が色濃く感じられる四つの即興曲集D935を演奏いたします。いずれも、シューベルトならではの色彩豊かな響き、踊りのニュアンスや和声の移ろいに満ち溢れた、心惹かれるピアノ作品ばかりです。

中でも、前半の最後に演奏いたします変ホ長調D568のピアノソナタは、わたしがシューベルトのピアノ曲の中で特に想いを寄せている作品です。美しく流れるようなメロディー、小さな花のような楽句が散りばめられていて、まさに“Gem?tlichkeit”な世界そのもの。知名度は高くありませんが、内緒の宝もののような愛着を覚える大好きなソナタです。

私事ですが、国際シューベルト協会からの依頼を受け、今三月にシューベルトのコンサートに出演させていただきました。また、五月にはシューベルトゆかりのスロヴァキアの町ジェリスにあるシューベルト博物館で、シューベルトプログラムのコンサートをさせていただく機会にも恵まれました(そのコンサートの模様はスロヴァキア放送によってテレビ収録され、スロヴァキア国内に全国放送されました)。

そうした演奏経験や一昨年、昨年とオール・シューベルトプログラムのステージを重ね、ようやく自分なりのシューベルトの世界観を見いだし、形にできるようになってきたように感じております。

今回も、会場は前回・前々回と同じく豊洲シビックセンターホールです。素晴らしい音響やレインボーブリッジが見えるユニークなガラス張りのステージはさることながら、“ピアノのストラディヴァリウス”とうたわれる素晴らしいFAZIOLIで、ベーゼンドルファーやスタインウェイとはまた違ったシューベルトの表情をお楽しみいただけましたら嬉しく存じます。

シューベルトの音楽へ向けられた彼の無限の愛や、悲しみや喜び…全ての感情を受け入れ、美へと昇華させた彼の音楽のえも言われぬ魅力、聴く人を幸せにする滋味深さを少しでもお伝えできるよう、今までの集大成のつもりで日々、ピアノと向き合っております。

つきましては、お忙しい折とは存じますが、ご来聴いただけましたら心から幸いに存じます。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

季節柄、どうぞお身体ご自愛くださいませ。

ピアニストのひとり言 第876回

感謝のいとなみ

10月が風のように過ぎ去ろうとしています。ここ数年いつもそう感じるのは、11月にリサイタルが待っていることが、少なからず影響しているのでしょう。

“日々をただ漫然と過ごすのではなく、感謝を忘れずに生きるべし”と、よく言われていますが、あっという間に一日が(一年が)過ぎてしまい、充分に感謝を抱いて過ごしているとは言い難い、慌ただしい毎日の連続です。嗚呼、反省…。

ところで、ありがたいことに、私の住居は東京駅まで40分強という場所でありながら、周囲は豊かな自然に恵まれています。気持ちの良い木立ちや季節の花々を楽しめる公園がいくつかありますし、自転車があれば川沿いのサイクリングロードを小1時間ほどで稲毛海岸にも印旛沼にもいくことができます。

「今、佐倉のふるさと広場のコスモスが見ごろだよ」佐倉市に住む友人から聞いて、久しぶりに愛車“紅子”で出かけました。“紅子”は、私が命名したカナダのロッキー・マウンテン社製のマウンテンバイク。前輪にはしっかりとしたサスペンションが付いています。かなり太いタイヤを履いていますので、スピードはさほど出ませんが走破性はなかなかのものです。

紅子に乗っているとき、頭の中には“アルルの女”の有名なフルートのメロディーが鳴っていました。あの曲の8分音符のテンポが、ちょうど良いペースなのです。気がつくと、川沿いを走っている間ずっと口元が緩みっぱなしでした。無意識に、へらへら笑いながらペダルを踏んでいたのです。往復32キロを

人目を気にせずひたすら自分のペースで風をきって進む開放感が気持ち良くて、自然に笑みが浮かんでしまったのでしょう。景色を愛でつつ、風を感じつつ、自分の力でぐんぐんと前に進むうち、ペダルを踏む動きと呼吸とをリンクさせると疲れにくく、息もほとんど上がらないことがわかってきました。

目的地に到着すると、一面のコスモスが秋の風に揺れて…というより、“微笑んで”…いました。その姿を見ていたら、ここまで風とともに走ってきた私と、風を受けて右へ左へと体を揺らして歌っているコスモスとの間に、さほど大きな違いがあるとは思えなくなってきました。共に、命を得、それを謳歌している仲間なのだと思われてきたのです。リサイタルを前にして不安を覚えることが増えていたので、余計に“仲間”の存在が心強く、ありがたく感じられたのかもしれません。

「今日の自然と一体になる心地よさ、“仲間”に心から感謝したくなる気持ちは、何かに似ている。何だろう…」ベッドに入ってしばらく考えていたら、うとうとしかかった時にふと、気づきました。自然は作品。仲間は、お客さま。つまり、演奏していて感じることと同じことだったのです。

私たちの願いは、作品を深く読み込み、その個性に心惹かれながら感動とともに表現し、それを聴いてくださる方と共有してみんなが一つの“仲間”になること。それはなにも演奏家だけではなく、他の人々にも共通するものかもしれません。世の中には複雑な事情が渦巻いていますが、人の願いや幸せの鍵は、実はとてもシンプルなものであるような気がしてきます。

そういえば、感謝の謝という文字は、「言葉にする」という意味の言偏(ごんべん)に、“射す”と書きます。つまり、“感じた”ことを“言葉”にして、相手の心に“射す(届ける)”。「音楽は、言葉のかわりに音で感謝を伝えるもの」と考えると、自分はなんて素敵なものにたずさわっているのだろう、と、それこそ感謝の気持ちでいっぱいになってきます。

“演奏とは、感じたことを音で相手に伝える『感謝』の営み“。そう胸に刻み、慌ただしさに流されることなく、感謝しながらピアノに向かっていたいと思うこの頃です。

ピアニストのひとり言 第875回

音楽は魂の食べ物

毎週火曜日に茗荷谷にある大学のペルシア語の講座を受講し始めて、半年が過ぎました。先日、いつものように夜8時半にペルシア語の講座を終えたあと、イランの食材を買いに小伝馬町の“ダルビッシュ”さんにお邪魔しました。

この日は珍しく他にお客様がなく(後からいらっしゃいましたが)、店主のハサンさんにいつものようにペルシアの美味しい紅茶とデーツをご馳走になりながら、しばらく二人でおしゃべりをしました。「この頃は、イランでも男性が見た目を気にしてカツラをつけたり、眉毛を整えたり、髪を染めたりするのが流行っているけど、いいとは思わない。どこかだけが若々しくなっても不自然でちぐはぐ。それは格好良くないでしょう?」「女性は?」「女性は問題ない。でも男は、ねぇ。格好良くありたい、異性にモテたいと思うなら、大切にするのは“どう見えるか”ではなく、“優しさ”でしょう?」

「なるほど!確かにそうですね」答えながら、お買い物した荷物が重くなるとハサンさんはビニールのバッグを二重にし、持ち手にもう一つの小さなビニールのバッグで持ち手を付けて、肩にかけて運べるようにしてくださることや、荷物を詰めるときに中で商品がごちゃごちゃと動かないよう、ていねいに隙間なく綺麗に詰めてくださること。そして店内に可愛らしいさえずりを響かせる文鳥ジュジェくんをとても可愛がっていて、一度逃げてしまった時には声をかけるのも憚られるほどに沈み込んでいらしたことなどが頭に浮かびました(後日、彼は近所の方の協力もあって奇跡的に戻ってきました)。

ふと、目線を上げると、壁にダフ(ペルシアの伝統的な打楽器)がかかっているのを見つけました。「あ。ダフだ…ハサンさんの楽器ですか?」「これ?うん」ハサンさんは答えながら楽器を取り、そのままペルシアの歌を歌いながら演奏してくださいました。一曲目が終わって「ブラボー!」と拍手すると、もう一曲。全部で三曲聴かせていただきました。

「ちゃんと習ったわけではないんだよ」と謙遜していらっしゃいましたが、歌いながら目を閉じての演奏にも、歌声にも、引き込まれるような魅力がありました。ハサンさん曰く「音楽、歌はいいね」そして、「食物は身体の食べ物。でも、音楽は魂の食べ物だね」

「本当にそのとおりですね。音楽は素晴らしい。子どもの頃から好きな気持ちはずっと変わりませんが、職業にしているといろいろ大変なこともあります」リサイタルが1ヶ月後に迫ってきて緊張感が高まり、シューベルトの練習やリサイタルの準備で疲れていたのか、ペルシア語で脳みそを酷使した後だったせいか、うっかりすこしグチってしまいました。

少しの間の後、ハサンさんがおもむろに口を開きました。「いや。ここ(日本)ではなんでもできるんだ、そんな素晴らしいことはないよ。誰に何を禁止されることもなく、好きな曲を好きな形態で演奏できるんだよ?イランでは細かく規制されていて、こういう音楽は演奏を自粛しろだの、女性がステージに立つこと自体も難しいほど。パフラヴィー国王の時代のあとイスラムが強くなって以来、縛りがひどくなるばかりだよ。音楽ですらね。でも、ここではそんな縛りにとらわれず、好きなように演奏できる。それは大事なことでしょう?」

ハサンさんのおっしゃるとおりです。“縛りにとらわれず、大好きな作品を演奏できる”のは、なんとありがたいことでしょう。わたしは、甘えたことを言った自分が恥ずかしくなりました。好きな音楽を、自由に表現させてもらえるのは、必ずしも当たり前のことではなかったのです。

感謝を胸に抱きながら、シューベルトの遺してくれた譜面から音を紡ぐ。紡がれた音はメッセージとなり、それが受け取ってくださる方の魂の食べ物になる。…それにまさる願いはありません。音楽は、どんな人にとっても心の栄養、魂の食べ物になりうるものだと信じて、これからも音楽を続けていこうという気持ちで胸がいっぱいに満たされました。文鳥ジュジェくんとも遊べて(彼を指に乗せてある合図をすると、ダンスをしてくれるのです)、とても良い気分転換ができました。ハサンさん、ジュジェくん、どうもありがとう。

ピアニストのひとり言 第874回

11月21日の“Gem?tlichkeit”への道

SNSというツールは、賢く使えばイベントの集客などでもかなり効果的なのだそうですが、不器用でなかなか上手に使いこなせていません。でも、「事務所無所属、知名度もないが、芸術に対する情熱と愛情だけは胸を晴れる!」と自負しているいちピアニストとして、自分のコンサートを臆せずしっかり告知する必要性は感じています。そもそも“是非とも聴いていただきたい!”という思いから、自腹を切る覚悟で自主コンサートを企画するのですし、他に誰も宣伝してくれないのですから、「自分を宣伝するのはおこがましいし、恥ずかしい」なんて、悠長なことを言ってはいられないのです。

そこで、Facebookのニュースフィールドに少し前からコラムを掲載し始めました。題して『11月21日の “Gem?tlichkeit”への道』。その投稿の一部を、以下にご紹介させてください。リサイタルへの思いを少しでもお伝えできましたら本望です。

___________________________________

依頼公演の場合には、クライアントの意向に従ってプログラムを組むことがほとんどです。

例えば、それはどんな趣向のコンサートなのか。

どんな会場でどんな年齢層のお客様が多いのか。

また、曲目のリクエストがあれば、できる限りそれを反映させます。そしてほとんどの場合、チラシなどはクライアントが作成してくださることになります。

そうした“しばり”に捉われることなく、好きなプログラムを、好きな会場で、フライヤーも含めて全て演奏家自身でプロデュースするのが自主公演。(もっとも、音楽事務所に所属している場合には様々なケースがありえますし、実際には“半・依頼”のような公演あるので、ケースバイケースですが)

好きにできるのは良いのですが、お客様の動員までを自分で行わないとなりませんから、練習だけではなく営業?や広報、当日のスタッフの手配などもしなければならないというハードな面も。

しかも、自腹を切っての”ガチで”のステージですから、どんなことがあっても妥協せず、できる限り良いものにしたい????…

そんな大切なステージにおいて、あまたあるピアノ作品の中から何を選ぶか…そこからすでに、コンサートに向けての準備が始まっていることになります。

話は少し変わりますが、数年前から国際シューベルト協会の会員になっています。

会員は、シューベルトの好きな作品番号D(ドイチュ番号)を会員番号として選ぶことができるのですが(もちろん、すでに”先約”が入っていないものに限ります)、私は迷わずあるピアノ曲の作品番号を選びました。とてもマイナーな作品なので、まず先約はないだろうと思いました。

“D568 ピアノソナタ変ホ長調”

それはめったに弾かれることのない作品で、わたしもこのシューベルト連続演奏会を始める前まで知らなかったのですが、シリーズを始めるにあたって、彼の全ピアノソナタの譜面を読んだときに出会いました。

そして、衝撃的な恋に堕ちました。

特に最終楽章の中間部。くつろいだ親しみやすさの中に、人知れず吐露される哀愁、繊細な織物のように儚くも揺るぎない愛らしさ…。

その部分は時間にしてみたらほんの1〜2分なのですが、「このあとのわたしの人生は、この音楽を心に抱いていれば幸せでいられる!」という強い思いに包まれました。

まるで、一生に二度は経験することはないであろう、美しい恋の思い出のように。

今年の春に国際シューベルト協会主催でのコンサートの出演を依頼されました。弾く曲を主催者から指定されましたので、会員番号とはいえ、このソナタを弾くことはありませんでした。

今回初めてお披露目します。プログラム前半の最後です。

好きな曲を弾く時は、ややもすると好きな人といる時のようにドキドキしてしどろもどろになったり、感情のコントロールがうまくできなくなったりしがちなのですが、そうならないよう心を沈めながら…でも、やっぱりときめいてしまいながら(なんのこっちゃ)…練習に励んでいます。

ピアニストのひとり言 第873回

“知らず知らず”にご用心!

「カラヤンさんは、フレーズがクリアで曲がわかりやすいし、リズムもよくてまとまっている印象。ベームさんは、全体的にテンポが遅くて、好きじゃないっていう人が多かったけど、わたしは遅いからこそ細かいところをとらえることができて丁寧な演奏だなぁと思った。小林研一郎さんは強弱や表情の変化がたくさんあって、聴いてて楽しい感じ。名前忘れてしまったもう一人の指揮者は、他の人とは違うパート、声部を浮き立たせたりして、聴いていて“へえ!”“あっ、面白い”と思う瞬間がたくさんあったよ」

いつも実に楽しそうにピアノを弾く、目下ベートーヴェンのソナタをお稽古中のHちゃんは、小学6年生。ミュージカルなどの舞台にも出演している、多才な美少女です。今日のレッスンでは、学校の音楽の時間に4人の指揮者でベートーヴェンの『運命』の第1楽章を聴き比べた時の感想を、目をキラキラさせながら話してくれました。

自分の意見を持っているのはもちろん、どの人の演奏からも、良いところをしっかり受け止めているところが、我が生徒ながら素晴らしい!「4人の違いをよく聴けたね。楽譜はひとつでも解釈や演奏はいろいろで、それぞれの良さがあるのがいいよね。楽譜をよく読んで、どんなふうに弾きたいか考えたり、それを選択したりできるところもクラシック音楽の楽しさね」わたしの話に、Hちゃんはうん、うん!と、ニコニコしながら頷いてくれました。

レッスンでは、生徒さんの何気ない発言に、いつも新たな発見や音楽本来の悦びをいただいています。でも、これだけ長い間音楽活動をしていると、時には少し寂しくなってしまう言葉と出会うことも、ありました。その筆頭に上がるのが「わたしは音楽がわからないので」。

その方に悪意があるわけではないし、日本人的な謙遜の気持ちからの遠慮だということは、もちろん理解しています。あるいは、その場を和ませようという配慮からなのかもしれません。でも、コンサートの依頼主や主催者と対面した折に挨拶がわりに?そう言われてしまうと悲しい気持ちになってしまうのです。そもそも音楽とは“分かる”かどうかを問うものではなく、“感じる”ものだと思っておりますし、もっと言うと“感じて楽しむ”ものと思っているので。

そんな時の私は、なんとお返事したら良いかわからぬまま、ヘラヘラと間抜けな笑顔を浮かべているのですしょう。でも、当惑しながらも「私も、知らず知らずに相手の方を傷つけたり、返事に困らせてしまうような発言をしないようにしなくては」と、自分を戒め流ようにしています。

このところ、日本のみならず世界各国で地震や台風や豪雨など天変地異が相次いでいます。津波もそうですが、台風の被害は塩害という二次災害を引き起こし、都市機能にとって生命線的なインフラである鉄道に大きな影響を与えています。塩がそんなに大きな力を持っているなんて、実感していなかった方のほうが多いのではないでしょうか。私もそのひとり。文明や技術がいくら進んでも、自然の力には到底太刀打ちできないのだと、改めて思い知らされています。

私たちは、知らず知らずに、私たちの星を困らせ、追いつめているのかもしれない。さらに、その自覚がないまま、利便性や都市機能の充実のために良かれと、地球環境に負担をかけることを重ねているように思われて、心がざわざわするのです。大切な大地や大気を傷めつけ生態系を傷つけて、人だけが健やかに命を全うすることなど、ありうるのでしょうか。幸せな“調和”は、どこにあるのでしょう?

人間にとっての本当の心地よさとは、介護ロボットに看病してもらうことでも高額な治療で延命することでもなく、人とのつながりや温もり、自然のありがたさを感じながら、助けあって社会を支え合うことから生まれるものではないでしょうか。

「わからない」と突き放すことなく、知らず知らずに取り返しのつかない罪を重ねてしまうことのないよう、周囲に意識を配っていたいものです。たとえ言葉は通じなくても、誰かと何かを共感でき、えもいわれぬ調和を生みだす音楽は、人の心に幸せと喜びをもたらし、人間にとって本当に大切なものを教えてくれるものだと、信じています。

ピアニストのひとり言 第872回

すべては“自然”のなかに

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

すてきな歌は小鳥のさえずりから

人を魅了する芳香は花々から

輝く笑顔は太陽のひかりから

わたしたちは皆、美しさを“自然”から

教わっている生徒

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

ほとんど雨が降らなかった今年の梅雨。地上に落とし損ねた雨量を挽回しようとでもしているかのごとく、夏の終わりから台風が続いています。“no rain,no rainbow”“雨降って地固まる”はいずれも好きな言葉ですが、何日も重たい雨雲に覆われていると、やはり青空が恋しくなります。

今日はやっと、爽やかな秋の空が広がった一日になりました。鳥たちも、この日を待ちわびていたとばかりに朝から元気な声をあげていましたので、久しぶりの青空をともに喜びあう木々や花…“仲間たち”…に会いに、近所をぶらぶら散歩しました。その時に思い浮かんだのが、冒頭に書いた言葉です。

「この前ね、駅前のスーパーにお買い物に行く途中、セミが落ちているのを見つけたんです」一ヶ月ほど前だったでしょうか、レッスンで大人の生徒さんYさんがこんな話をしていらしたのを、ふと思い出しました。「それはそれは綺麗に全ての手足をきっちりとたたんで…。そんなにお行儀よく自分の命を閉じている姿がなんだか神々しいように感じられて、そのままコンクリートの上に放っておいては気の毒になってしまったので、『買い物の帰りに迎えにくるからね』と言って、そのままひとまずスーパーに行ったんです。ところが、買い物をすませたら蝉のことが頭から抜け落ちてしまって…」

“うっかり”帰宅してしまった彼女は、慌てて蝉のいたところに戻ったそうです。「そうしたら、同じ場所にそのまま待っていたんです。ホッとして、そっとハンカチに包んで自宅に持って帰って、(ペットが眠っている)お墓に一緒に入れてあげました。虫より人間の方が偉いなんてことは、何もないですね、先生。だって、蝉はあんなに美しい姿で土に帰る支度が、自分でできるんですもの」

少し大袈裟な物言いかもしれませんが、芸術には生命と自然の一体感、霊的な調和を連想させる部分があるように感じています。彼女の話は、美しく生きるということはどういうことなのか、そもそも“美”とは?…というテーマに広がっていきました。「美しさって、“自然”、あるいは“調和”なのではないかと思うんです。もちろん、色々な種類の美しさがありますが。でも…例えば、お年を召した方の手がマネキン人形のようにツルツルしていたり、笑い皺のひとつもない、というのは、個人的には自然だとは感じません。不自然さは違和感に結びついてしまいますし、違和感を覚えるものに美しいものって…あまりないでしょう?」そんなようなことをお話しした気がします。

それが、美しい演奏とは?それを目指すときに心がけることとは?という問いかけに繋がり、演奏と時代背景やスタイル(様式感)との調和、弾く人の感性と作品が共感し合うことから生まれる一体感などを、具体的にワークして、なかなか良いレッスンになりました。こんなふうに、なんでもないようなおしゃべりから、思いがけなく有意義なレッスンの誘導されることが少なくありません。そもそも芸術は、実は日常のちょっとした瞬間に感じる閃きや気づき、その人の感性と強く結びついているのですから、考えてみたらそれもごく“自然”なことです。

散歩では、光を纏った“仲間たち”の笑顔にたくさん会えました。迷った時には“自然”に感覚を研ぎ澄ますのがいちばん。必ず何かヒントを与えてくれるように感じるのです。この世に“自然”に勝る名教師はいないのではないでしょうか。

ピアニストのひとり言 第871回

「綺麗」にみえる感性

10年以上も前の話になりますが、墨田区文化振興財団からお話をいただき、数年間にわたって墨田区内の小学校でアウトリーチ活動をしていました。新日本フィルハーモニー交響楽団のメンバーとユニットを組み、それぞれの学校に順次訪れ、子どもたちに音楽室での“出前コンサート”を聴いてもらうというものです。対象はほとんどのケースが小学三年生、四年生。五年生になるとコンサートホールでの芸術鑑賞の機会があるので、その前に生演奏の鑑賞経験をしてさらなる興味をうながしたい、という意図でした。

音楽室での“出前コンサート”は、45分授業二コマ分を使い、入れ替え制で二回行われることがほとんどでした。ヴァイオリニスト、チェリストと3人でのピアノトリオや、それぞれの楽器ごとにソロを聴いてもらったり、楽器のお話をしたり。最後には皆さんからの“質問コーナー”が設けられていて、子どもたちからどんな質問が来るのか毎回楽しみでした。

とはいえ、案外どの学校でも同じような質問を受けることが多いのです。トップスリーは「何歳からはじめましたか?」「一日に何時間くらい練習しますか?」「その楽器はいくらくらいしますか?(これは、もちろん私が弾いた音楽室のピアノ以外への質問です)」の三つ。これが低学年の子どもたちになると、「好きなポケモンはどれですか?」「好きな食べ物はなんですか?」といった、私たち本人の嗜好について興味を持ってくれているような質問をしてくれて嬉しく思うのですが、中学年にもなるとすでに大人のような質問になってしまって、ちょっぴり淋しい気持ちになってしまうのでした。

出前コンサートはほとんどが小学校でしたが、珍しく中学でというお話をいただいたことがありました。演奏曲目にロマン派の作曲家のピアノ三重奏曲を入れ、お話しする内容もいつもよりも本格的なものにした方がいいだろうから、どんなことを話そうか…など、事前のリハーサルの時にメンバーで打ち合わせました。その時のメンバーは3人とも女性でした。「中学生も静かに聴いてくれるかしら」「質問はもらえるかな?」当日、生徒さんを待ちながらメンバーと言葉を交わします。質問は何も曲や作曲家についてではなくても、興味を持ってくれたならどんなことでもいいのです。

授業が始まる時間になり、生徒たちがぞろぞろと音楽室に入ってきました。制服を着崩している子たちもいました。一人、背が高く、個性的なメガネをかけたちょっと目を引く男子生徒がいました。シャツのボタンをいくつか開け、見方によっては“大人っぽい”というより“不良っぽい”と見えなくもない雰囲気でした。「彼、どうかな」「ちゃんと聴いてくれるといいね」ヴァイオリニストのSちゃんが小声で話しかけます。彼女も、同じことを感じたようでした。

コンサートが始まるとみなさんはとても集中して聴いてくれて、あっという間に“質問コーナー”の時間になりました。「では質問のある人、手をあげてください」新日本フィルのマネージャーが生徒たちに声を掛けたすぐ後に、「ハイ」という声とともに手が上がりました。なんと、あのカッコいいメガネの彼でした。「はい、彼。どうぞ」「楽器を弾く人はみんな、みなさんみたいに手が綺麗なんですか?」

彼の質問に失笑する生徒は、一人もいませんでした。私は、何かがぐっと胸に込み上げてくるようでした。彼の質問に心が動いたのです。「どうでしょうね、みなさん?」演奏メンバーの方を振り向いて問いかけたマネージャーは、再び生徒さんの方に向き直って「今日は特に手の綺麗なメンバーにお願いしたのですよ」と、半分冗談めかして言いましたが、その答えにも笑う人はいませんでした。ヴァイオリンのSちゃんが私に目配せして、言いました。「綺麗にみえましたか?どうもありがとう。私たち毎日たくさん練習しているから、動きが綺麗にみえたのですね。嬉しいです。」

そう。彼には綺麗にみえたのです。楽器を長いこと弾き続け、大切な“何か”が伝わりますように…と思いを込めて奏でる人の、その楽器に触れる手が。手そのものではなく、鍛錬を惜しまずそれを積み重ねてきた一つ一つの“動き”や、手の“佇まい”を、美しいと感じたのです。なんと素敵な感性でしょう。他の生徒さんが、突拍子も無いと思われそうなそんな質問を笑ったり冷やかしたりすることなく、じっと我々の答えを待っていたのも印象的でした。

「彼、かわいかったね」「うん。見かけは大人びてたけど」「きっと素敵な大人になるね」中学校を出て、マネージャーの車の中で彼女たちとそんなことを話し合いました。

楽器を弾く手を綺麗だと感じた彼の感性の、なんとみずみずしく清らかなこと!その時中学生だった彼も、今はもう20歳半ば。どんな青年になっているのでしょう。

ピアニストのひとり言 第870回

すべてが音楽である場所に

黄昏という文字を“たそがれ”と読むと知ったのは、小学校高学年の頃だったでしょうか。あのリヒャルト・ワーグナーの楽劇のタイトル『神々の黄昏』がその出会いでした。“神々の”がついているからか、黄昏という言葉には1日の終わりを告げる夕焼け空という侘しさよりも、どこか輝かしく神秘的なイメージを抱くようになりました。黄昏どきそのものに、刻一刻と空の色を変え、星の輝く夜を連れてくる奇跡的なものを感じていたのかもしれません。

しばらくたって、それが“黄昏る”と動詞になると、人生の盛りを過ぎて衰えることを意味すると知りました。それでも、“黄昏”という漢字と、今ひとつつかみどころのない“たそがれ”というひらがなのイメージが一致しなくて、戸惑いを抱き続けていました。

誰(た)そ彼と われをな問いそ 九月(ながつき)の 露に濡れつつ 君待つわれそ

万葉集です。「誰ですか、などと私にお尋ねにならないでください。九月の冷たい露に濡れながら、愛しいあなたをお待ちしている私に」少し暗くなるとそこここに明かりが灯る現代とは違って、夕方になるとひとの顔も見えにくくなったであろう当時のこと。思いを寄せる人から、自分に気づいてもらえずに「誰?」と聞かれた女性の切ない気持ちが歌われています。

この歌の中で、暗くなって相手の顔がよく見えないために相手の男性から「誰そ彼=それは誰?」と問われることから、相手の顔がよく見えなくなる時分のことを“黄昏どき”というようになった、と知った時、ああ、日本語はなんて深いのだろう、と感動しました。“九月の露”というのも、寒くてかじかむほどの冷たさではないけれど、この歌の詠み手が、意中のひとの自分への態度をなんとなしにつれなく、そこはかとなく冷たく感じている様子と重なって、胸がきゅんとなります。声に出して読んでみると、5・7・5・7・7の淡々としたリズムが、かえって読み手に豊かな情緒を感じさせるというのも、短歌ならではの味わいです。

この短歌に出会ったとき、それまで“黄昏”という言葉に対して抱いていた戸惑いが小さなあぶくになってプチンと弾けてなくなりました。それは神々しい煌びやかな輝きでも、人生が侘しく“黄昏る”感じでも、ひらがなの“たそがれ”の曖昧なものでもなく、人の心の移ろいやその繊細さを思わせる、夕暮れの空で繰り広げられる愛おしいような瞬(まばた)きの瞬間になったのです。

これらの歌が失われることを 案ずることはない

たとえ楽器が壊れても なんの問題もない

我々はすべてが音楽である場所に 生きている

かき鳴らされる弦の調べも笛の音も 空気のなかに溶けている

歌は 海のかたちそのもの

優美な調べは 海の底の真珠から

すべては 目に見えない真実に導かれる

ゆっくりと 力強く

言葉を並べるのはもうやめよう

胸の真ん中の窓をあけて魂をはためかせ、解放させよ

(ペルシャの大詩人ルーミーの詩『すべてが音楽である場所に』より 拙訳:鈴木美奈子)

優れた音楽が聴く人にさまざまな情景やイメージを抱かせるように、優れた詩もまた、言葉そのものの意味を越えて想像を膨らませ、音楽に身を委ねているような心地よさに心を泳がせてくれます。詩と音楽は、限りなく近い存在なのだと、改めて感じます。

ピアニストのひとり言 第869回

幸せの魔法使い

巷ではよく耳にしますが、自分が使うのをためらってしまう最近の言葉のひとつに“ハマる”というのがあります。昔から使われている“嵌(はま)る”ではなく、“ハマる”。

本来は池などに入り混むこと、穴や枠に収まること、条件に合うこと、などが主な意味で、“罠に嵌る”“型に嵌まる”などの使われ方をしますが、“ハマる”の方はというと、一つのことに集中して他を顧りみないさま、夢中になって身動きが取れなくなるさま、という意味になり、調べてみると同義語として“溺れる”“病みつきになる”“うつつを抜かす”などが挙げられています。

「美奈子ちゃん、この頃イラン(ペルシャ )にハマってるね」と言われることがあります。そうね、と答えながら心の中で「でも、それとはちょっと違うかな」と付け加えています。他を顧みないのでも身動きが取れないのでもないし、何よりその言葉からは一時的で少々軽薄なニュアンスを感じてしまうのです。例えば、私は音楽に生涯を捧げて生きていますが、それを音楽に“ハマってる”と表現するのには違和感があるのと同じです。それに、音としてもあまり美しいと思いません。

音の色や表情、“感触”に対して、私たち音楽家が妥協せず追求し続けるように、詩人は言葉に対して果てしないイマジネーションを抱き、その大胆かつ繊細な用い方で読む人をハッとさせます。上質な詩は、読み手に言葉の意味だけでなく、それがもつ美しい“音”に反応して、そこに自然にリズムを感じさせるように、上質な音楽もまた、音以外に、映像、メッセージ、光、空気感のようなものを聴き手に与えます。

今思うと、ペルシャの家庭料理を食べた時の驚きは、3歳のとき初めてピアノに触れた時の感激に近いものでした。それは、新しい体験なのに絶対的な親しみを覚え、どこか懐かしいと感じさせるものでした。バルトークの民族音楽を初めて聴いたときも、同じような…“ハマる”という概念には収まりきれない、絶対的な引力に導かれるような…感覚がありました。

優れた詩から言葉を超えて様々なものを感じるように、その料理にも、単なる美味しさを超え、その向こうに目には見えない何物かを感じたのです。ハーブの使い方や、果物の酸味とナッツのコクを肉料理の煮込みに使うセンスには、洗練された文化と深い伝統、永い歴史を経てきた国の美学が感じられましたし、大変な手間を惜しまず丁寧に作り出され、人々によって日常的に親しまれ続けているもののだけが持ちうる素朴さや、相手を幸せにする温かさがありました。

このところ立て続けに、イラン出身のnahidさんにイランのお料理を紹介していただく機会と、イランの絵本の翻訳を長く手がけていらっしゃる翻訳家の愛甲恵子さんにお会いして、お話を伺う機会がありました。お二人に共通なのは「こんなに素敵で素晴らしいものを、少しでも多くの方に紹介したい。それらがもたらす幸せの魔法を、皆さんとシェアしたい」という願いと、それを果たす熱意でした。

それは、私が音楽活動を続けながら願い続けていることとほとんど変わらないものです。だからでしょうか、お二人とも、初対面で目があった瞬間に同志と巡り会えたような不思議な気持ちになりました。「前にもお会いしていましたよね?」驚いたことに、nahidさんはお会いして数秒後にこう話しかけてくださいましたし、愛甲さんは「美奈子さんとはまたお会いできるような…」というメッセージを添えて、イランの作曲家が微分音を含むペルシャ音階に調律したピアノで伝統音楽を自作自演している、貴重なCDを送ってくださいました。

3歳でピアノの魅力に取り憑かれ、53歳でペルシャの虜に。…一見奇妙な巡り合わせのようですが、ピアノの前身といわれているサントゥールはペルシャ発祥の楽器ですし、西洋文化はペルシャ文明の影響を受けていることを思うと、むしろ自然な流れのような気がしてきます。

「音、詩、踊り、料理…みんな繋がっていて切り離すことはできませんよね」愛甲さんとそんなことを話し合って意気投合したとき、とても大きな励ましとヒントをもらったような、これからの自分の活動の方向性を照らす光を得たような、心強い気持ちになりました。キーワードは“幸せの魔法”。幸せの種を蒔く“良い魔女”になるための修行、スタートです!

ピアニストのひとり言 第868回

響き合える仲間とともに

先週末の金曜日と日曜日の二回、北九州市と福岡市で小さなコンサートに出演する機会に恵まれました。

北九州での会場の旧白河鉱業若松ビルは、1919年に完成された、洞海湾に面した素敵な洋館。レンガ造りに三連の窓、天井の漆喰装飾や階段の親柱装飾などにも大正建築の意匠が残され、国有形文化財にも登録されている素敵な建物でした。

ホールは年月を経て磨きこまれたぴかぴかの床、漆喰の壁につつまれ、素晴らしい響きでした。1956年製のピアノの音も温かくまろやかで、いつもと違うアプローチをいろいろと試してみたくなります。この日のコンサートでは、 “音楽で旅するハンガリー”と題し、プログラム前半にはバルトークの初期の民俗音楽を題材とした作品を、様々なエピソードや元となっている民謡の歌詞をご紹介しながら演奏。後半にはハンガリーの貴族をパトロンとしていた(シューベルトは一時的でしたが)ハイドン、ベートーヴェン、シューベルトらの作曲家が、貴族たちに捧げたピアノ作品などを選曲しました。

間際になって決まったコンサートでしたので、満員御礼とはいきませんでしたが、平日にもかかわらず鹿児島、福岡、佐賀など、県境を越えていらしてくださったお客様は、合唱指導者、日本における鍵盤楽器製作の第一人者など、音楽関係のお仕事についている方や、セミプロの演奏家といった方々がほとんど。音大で教えているピアニスト仲間の同期生たちも、わざわざ宿までとって駆けつけてくれて、再会の嬉しさで舞い上がってしまいそうになるのを抑えるのに必死でした。日本の近代史を見守りながら歴史を重ねてきた空間に抱かれ、熱心なお客さまに大好きな作品を聴いていただく…音楽ひとすじに生きてきたわたしにとって、こんなに幸せなことはありません。最後のフレーズを弾くときは、終わりたくないような、もっと弾いていたいような気持ちでした。演奏後には客席から「Brava!」のお声が上がり、胸がいっぱいになりました。

二日後は、福岡市内で。福岡はもはや地方都市という言葉がぴったりとこないほどの大都会ですが、人々は素朴で温かく、初めて会った方ともすぐに打ち解けてしまえるような雰囲気がある大好きな街です。こちらは中学生から大人の方まで、女性ばかりの集いでした。ハンガリーに行ったことがある方、行く予定がある方がほとんどということもあり、聴くのは初めてだったかもしれないバルトークの作品にも大きな関心を持ってくださっているのが、演奏中にもひしひしと感じられます。

ユーモアたっぷりに繰り広げられる、愛すべき酔っ払いの農民歌に基づいて書かれた“酒の歌”を弾き終えて立ち上がった時に、皆さまから楽しげな笑い声が起こったのには、感激しました。ややもすると“難しい”と敬遠されてしまいがちなバルトークを、なんの抵抗もなく、屈託なく受け止めてくださったのがことのほか嬉しく、その夜は「ああ、バルトークをずっと弾き続けてきてよかった」と、しみじみ喜びに浸ったのでした。

楽譜から伝わってくる作曲家の姿は、第三者の筆による伝記や評伝とはかなり異なることが少なくありません。そこへ行くと、作品は真実の彼らの思いやメッセージ、イマジネーションや創作の結晶であり、生きた証です。その作品がたたえる命の泉をわかちあい、心豊かに生きるための栄養を受け取っていただくための手引きをするのが、演奏家のミッションだと思っています。ですから、聴いてくださった方からなんらかの反応をいただけると、無条件に嬉しいのです。

「ピアノをあんな風に弾かれる方は初めてでした。弦楽器なのか、打楽器なのか、吹奏楽器なのか…多彩な音色!減衰楽器のはずなのに、ロングトーンにうねりが出る…素晴らしい!どうかたくさんの方に届きますように」終演後、ある方はこんな嬉しいメッセージを寄せてくださいました。またある方は、会場で私の二枚のソロアルバムCDをお買い上げくださった上、「毎晩…今も聴いています。私の感動を知り合いに伝播し、少しでも広めていきたいので」と、さらに10枚追加注文をくださいました。何より、温かいメッセージに涙が溢れそうになりました。

演奏する側も聴く側も、音楽的行為、芸術的体験という意味では完全に対等だと考えています。互いが交信しあって、その場で音楽を生みだし、育んでいくのだ、と。“響き合える”仲間がいるのは、なんと幸せなことでしょう。そんな仲間と出会いたくて、ピアノを弾き続けているのかもしれません。関わってくださる皆さまには、感謝しかありません。

ピアニストのひとり言 第867回

人類の音楽、文化の源流

先週のイラン映画『私の靴はどこだ?』に続いて、先日はジョージアの巨匠テンギズ・アブラゼ監督によるモノクローム映画『祈り』を岩波ホールで鑑賞しました。「私が最も重要なテーマの一つと考えているのは“罪悪感のない罪悪”です」と語っていたアブラゼ監督。芸術性と社会的が高い次元で融合し、メッセージに溢れた作品でした。半世紀以上も前に、今まさに世界中で直面している事象に対して、すでにこのような問題提起をしていらしたのにも驚きました。

その帰り道、以前から気になっていた小伝馬町にあるイラン食材店“ダルヴィッシュ”へ。イラン人の店長ハサン氏が、他のお客さまの対応に追われつつも、イランのデーツ(毎日欠かさず食べているわたしの大好物??)とアールグレイティーでもてなしてくださいました。

美味しいお茶をいただきながら店内をウロウロしていたら、お店にいあわせたイラン人のお客さまが、先日私が観に行ったイラン映画祭のチラシを見て「おや。『私の靴はどこだ?』」とつぶやいたので、「わたし、その映画観に行きました!」と、つい反応してしまいました。

「これを観に…?あなたが…?」男性は少し驚いた様子でした。ペルシャ語のひとり言のような呟きに、見ず知らずの私がいきなり日本語で突っ込んできたのですから、無理もありません。「はい。とてもステキな作品でした」「この映画は、イランの国民的な詩人ソフラベ・セペヘリの作品をもとに作られたんですよ。僕も大好きな素晴らしい詩人です」「詩が原作になっていたんですね。知りませんでした」「イランは変わっていて、絵画よりも詩の方が人気があるんです。日本と同じ意味の諺もたくさんありますよ」「素晴らしい詩人も多いですよね。えっと、さっきの方…何というお名前でしたっけ」

わたしが詩人に興味があるとわかってか、他のお客さまもスマホを差し出して、「ソフラベ…ペルシャ文字は読める?」「スペルは、こう」「ググると詳しくでてくるよ」「ほら。この画面写真に撮っておけば?」と、口々に。みなさんが本当に詩を愛していらっしゃるのが感じられます。それに、なんて親切なんでしょう!

そんな心優しいお客さまとハーフェズ(*14世紀の大詩人)やサアディ(12〜13世紀の大詩人)の詩の難しさ、深さについて語りあっていると、新たに常連さんと思しきイランの方が「サラーム!」と挨拶をしながら颯爽と登場。私たちの会話を聞きつけ、「ハサンはハーフェズのスペシャリストだよ。わからないことはなんでも聞くといい」「すごい!ハーフェズの先生なんですね」「いや、先生というより博士の域だな」「彼はハーフェズのとてもたくさんの詩を暗唱できるんだ」

お客さまの一人が、商品の梱包に忙しく手を動かしているハサン氏に「この女性はペルシャの詩に興味があるみたいだよ。特にハーフェズに」と、私を紹介してくださいました。すると、ハサン氏「それなら、ハーフェズ占いをしてあげるよ」とおっしゃるではありませんか!夢にまでみたハーフェズ占い!まさか小伝馬町でそれが叶うなんて!「わぁ!嬉しい、ありがとうございます!」「さぁ、願いごとを心に思い浮かべて」「はい(言われるまま思い浮かべる…)」「ではこの中から一枚を選んで(何枚ものカードを差し出すハサン氏)」「はい、ではこのカードを(ドキドキ…)」

引いたのは、美しい女性が描かれたカードでした。裏面に書かれたハーフェズの詩の味わい深い音読に続いて、ハサン氏が占いメモを日本語に翻訳しながら読み上げます。「あなたの願いは、試練やたくさんの悩みを重ねるも、必ず叶います。その時あなたは、幸せとともに心からの安らぎを得ることでしょう」哲学者のような、預言者のような、スーフィーのような風貌のハサン氏が言うとすごい説得力で、本当にそうなるような気がしてきました。

その後、ハサン氏が大好きだという吉幾三さんの歌を一緒に歌ったり、珍しいから買おうとしてたスイカのタネに「うーん、それ食べにくいし、好きじゃないかもしれないからやめておきなさい」とアドバイスをもらったり…楽しいひとときに元気をいただきました。ハサン氏、イランの方々の素晴らしいホスピタリティに感服、いっそうイランへの憧れがつのりました。

ペルシャの音楽(楽器も)、文学、建築、言語、料理…知るほどに、心惹かれています。20歳の時に出会ったバルトークの作品にアジアを感じたように…さらに、それが西洋、東洋のどちらのものでもあるような、どちらのものでもないような、“人類の音楽”のように感じたように…悠久の歴史を持つペルシャの芸術に、洋の東西を越えた文化の源流のようなものを感じているのかもしれません。

ピアニストのひとり言 第866回

サントゥール・レッスン受講記

ペルシア語を勉強することを決意した頃、ピアノの原型とも言われているペルシアの楽器サントゥールも、習いたいと思い始めました。幸いなことに知人を通じていくつかのありがたいご縁がつながり、素晴らしい奏者の方に指導をお願いできることになりました。まずは一度、楽器を触りにきてみてください、というお言葉に甘え、お宅にお邪魔したのが四月上旬のこと。お部屋には何台かのサントゥールのほか、数えきれないほどの打楽器類などがずらりと並び、ちょっとした民族楽器博物館のようでした。

さらに驚くことに、その方はどの楽器をも自由自在に奏でてしまうのです。特に、音程やオーケストラのような音色の変化すら感じさせる打楽器での即興演奏には、度肝を抜かれました。ぜひともその方にサントゥールのレッスンを、と俄然やる気になって、さっそくイランの楽器店にコンタクトをとって自分用の楽器を手配することにしました。とはいえ、このご時世です。イランから直接日本に送ってもらうことはできないとのことで、トルコ経由で日本に渡ってくることになりました。

ところが、予定の日程はとっくにすぎているというのに、待てど暮らせど届きません。どうしたことかと気になっているところへ、一通の通知が届きました。横浜の税関からでした。関税の取り締まりが以前よりも厳しくなっているようで、楽器が税関で足止めを食らってしまっていたのです。さほど高価なものではありませんし、以前なら課税されることはなかったそうなのですが…。通知には「課税については、異議申し立てをすることもできます」という記載もありましたが、すぐそこまで届いている楽器を思うと、数千円程度を支払えば手元に届くというのなら喜んで…という気持ちでした。

納税すると、あっけないほどあっという間に届きました。届いたものは、しっかりとした発泡スチロールがサントゥール独特の台形に細工され、かなり丁寧に梱包されていました。発砲スチロールを一辺づつ解体して、中のハードケースを取り出します。木は割れていないかしら、弦はちゃんと張ってあるのかな、調弦はしてあるのか、あるいは大きく狂ってしまっているのか…。いろいろと気がかりでした。そっとケースを開けると、クルミの木でできた美しい楽器が姿を現しました。

優しく外枠を叩いてみると、コン、という音が、この小さい体から出たとは思えないほど豊かに、部屋に響き渡りました。剥がれも、断線している弦もなく、ひとつの音に4本張られている弦はきちんと調弦されていて、ほとんど狂いもありませんでした。コマも、微分音(ペルシアの旋法に登場する、半音のさらに半音にチューニングされる音)のところは、ちょこんと少しずれて、正しい位置に置かれています。いっぺんにこの楽器が好きになり、サントゥールとゴロを合わせて、“シャンティー”(サンスクリット語で、“心の平安”“至福”という意味)と名付けました。

初レッスンの日は、台風が近づいて荒れ気味のお天気でした。先生が、楽器を持ちなれない私を気遣って(案外重いのです)「雨ですし移動距離もありますし、楽器を持ってくるのが大変でしたらうちのものをお使いください。チューニングもその楽器でお教えできますから」と、メッセージをくださったのですが、先生にぜひ“シャンティー”を見ていただきたくて、自分の楽器を持ってレッスンに馳せ参じました。

先生が弾くと、シャンティーはことのほか美しい音色を奏でました。私はというと、簡単なメロディーすらなかなか正しく演奏できず、我ながら情けなくなったりもしましたが、ちょっと弾けるようになると先生が打楽器で合奏をしてくださって、初レッスンにして、ペルシアの民族楽器同士のアンサンブルが実現!演奏してみると、ピアノと違って右手左手の得意不得意が音に現れやすいのですが、譜面の指示をみるとそれをまたひとつの面白さとして、弾きわけるように考えられています。弦楽器のアップボウ、ダウンボウに繋がるようなそのイメージは、ピアノを弾くうえでも有効かもしれません。

翌日、先生からのメッセージがありました。「昨日お伝えし忘れたのですが、10月に発表会があります。参加は自由です。どうぞご無理なく。」レッスンを“受ける”側の立場を久しぶりに体験して、「生徒さんの気持ちがよくわかった」と思っていたのですが、今度は“(生徒として)発表会に出る”体験ができるかも…考えただけでもワクワクします。お習い事って楽しいですね。私も、生徒さんにレッスンをこんな風に楽しんでいただけていたら嬉しいのですが、果たして…?

ピアニストのひとり言 第865回

スロヴァキアのほほえみ 其の九

「マルティナ、ね?」「ええ。ご挨拶に伺うのが遅くなってごめんなさい」その女性は、アパートメントのオーナーでした。美しい毛並みのドーベルマンを携えての颯爽たる登場は、まるで映画のワンシーンのようです。

「お会いできて嬉しいわ。鍵の件、配慮をどうもありがとう。助かりました」「あの日は私が帰省中で、妹に対応してもらったの。妹から連絡があって、どうしようかと…で、急遽あんな対応になったの。ところで、ワイファイの調子はどう?」ワイファイに突然不具合が出て、繋がらなくて困っている、とメールを送ったのを気にしてくれたのです。「それが、1時間前くらいかしら、また問題なくつながるようになったの」「それはよかったわ。他に何か困っていることやご要望は、ある?」「何も…あ、一つだけ。もしも可能だったら、チェックアウトを少し遅らせてもらえるかしら。午後3時の便なので、できれば11〜12時くらいまでいられたら助かるのだけど」「わかったわ。オフィスに戻って、予約状況を確認して連絡するわね。そうそう。そこの自転車はお買い物やお出かけの時、自由に使ってね。ロックナンバーは“1、1、1”よ」「ワン・ワン・ワン!」「そう。ごめんなさい、ちょっとフクザツよね?」あはは、と笑いあって、別れました。

青空市場や古着屋さんでのショッピング。教会の前で遭遇したウェディングのシーンや、街角で少年にヴァイオリンを弾いてあげる男性…。コシツェは人々の明るい笑顔や、さりげない優しさを湛えた空気に包まれているような街でした。そんなコシツェ滞在の、そしてスロヴァキア滞在の最終日。午前中、駅付近の公園に最後のお散歩に出ました。前の日の夜、マルティナから「ミナコ、明日は何時まででも好きなだけいてください。鍵はこのポストに入れていってね。またお会いできますように!」と、ポストの写真を添付した親切なメールをくれたので、出発までゆったりと過ごせることになったのです。

公園の敷地に入ると、なにやらたくさんの子どもたちで賑わっています。なんだろうとウロウロしてみたら、森林教育のイベントが行われていることがわかりました。木の切り方、“暗闇の森を歩くとどんな感じ?”の体験や鳥の巣箱の作り方、動物と触れるコーナー…さまざまなプログラムが用意され、それぞれ班には指導者が複数ついて、子どもたちに指導しています。しかも、プロによるホルンのアンサンブルの生演奏が、森の中を演出するという徹底ぶり。警備の警官が乗っているのも、美しいサラブレッド!

様子を見て回るほどに、ワクワク楽しくなります。?受付らしきものを見つけたので、係りの方に尋ねてみました。「このイベントは、どこか企業がスポンサーになっているのですか、それとも公的なものなのでしょうか?」「公的なものです。どなたも、事前の申し込みがなくてもご参加いただけます」「例えば…外国人でも?」「ええ、大人でも子どもでも。よろしければあなたもどうぞ!」「ありがとうございます。既に楽しんでいますわ。で、参加費用というのは…」担当の女性がにっこり微笑んで答えます。「無料です」「なんて素晴らしい!こんなにスペシャリストが関わっているというのに?どこが支援しているんです?スロヴァキア政府ですか?」「ええ。はじめは有志の非営利団体によって行われていましたが、25年前からはスロヴァキア政府が行なっています。タトラの地質、年輪の見方…毎年、20を超える森と自然に関するプログラムが用意されています」「自然との共存やエコについて学ぶ…とても大切なことですね。日本にもこんな企画があったら!」

木漏れ日のなか、子どもたちの歓声や鳥の声、馬の蹄がひびきます。それらに“子ども用”のまやかしは一切ありません。大人が“教育”…だけではなく、共に育みあう“共育”と真摯に向きあい、それに真剣に取り組んでいるのを感じました。人材の育成こそが国の発展を支える、という強い理念も伺えました。

コシツェの空港は街中からほんの数キロのところにあり、こじんまりとして迷うことはありません。ゲートで案内を待っている間、素晴らしい思い出をたくさんくれたこの国の人々への感謝の気持ちがしみじみと湧いてきました。彼らからの一番の贈り物は、温かく、優しく、心を包み込んでくれるほほえみでした。互いに思いやりを持ち、子どもたちや未来への責任をより良い形で果たすことを目指し、幸せを皆で喜びあい分かちあえてこそ、成熟した国家といえるのかもしれません。

日本に帰って皆さんにお伝えしたい“お土産”と、それをどのようにお伝えしたらよいかという“宿題”で、荷物は行きよりぐっと重たくなりましたが、嬉しい重さでした。「彼らのようなほほえみを届けられる人になれますように」そんな目標を密かに胸に抱いて、ウィーン行きの小さな飛行機のタラップに向かいました。(*“スロヴァキアのほほえみ”完)

ピアニストのひとり言 第864回

スロヴァキアのほほえみ 其の八

スロヴァキアには以前から憧れていた場所がありました。タトラ山です。今回はなんの装備もなく、登頂するのは難しいにしても、タトラ近辺のトレッキングでもいいから、カルパティア山脈の息吹を感じてみたいと夢みていたのです。

まずはコシツェ市内のインフォメーションで、情報を収集することに。デスクの若い女性の英語は完璧で、知りたいことに120パーセントのリプライを返してくれました。「タトラに行きたいのだけど、登山用の靴もないし鉄梯子を登るのは自信がないの。タトラの近辺で、日帰りできる、スロヴァキアならではの自然を味わえるようなところって、ありませんか?」

「なるほど…でしたら、うってつけの場所がありますよ。スロヴァキアン・パラダイスという愛称の国立公園にある、トマーショフスキー・ヴィフラードという名所です」答えながら軽快にパソコンのキーボードを打ち、デスクの上に

設置された大きなモニター画面でその美しい画像を見せてくれました。「標高は高くないですし、途中アップダウンもほとんどないのに、こんな断崖絶壁の絶景が楽しめるんですよ」「え?こんなすごいところに…ほとんど登りがないのに、ですか?」「ええ。そのお靴でも問題ないでしょう。ちょうど彼女が先週末に行って来たの、そうよね?」同僚のもう一人の女性に話しかけます。「ええ。駅からは1時間も歩かないし、子供でも行けるわ。素晴らしい景観が楽しめますよ!」私が、ぜひ行ってみます、と言うと彼女は小さく頷いて、あっという間に当日の電車のタイムスケジュールをプリントし、手渡してくれました。

翌日は、日の出の瞬間から輝くような青空が広がりました。5時半に起床し、支度を整えて駅に向かいます。空調の程よく効いた車内はとても快適でしたが、アナウンスがないので降りる駅がよくわからずにキョロキョロしていると(途中、トマーショフスキー、と言う名前がつく駅がいくつかあるのです)、隣のご婦人が「トマーショフスキー・ヴィフラードなら私が降りた後二つ目ですよ」と教えてくださいました。

フィンランド、クロアチア…これまで訪れた他の国の国立公園もそうであったように、町にも公園内にも最小限の案内しかありません。世界中からその絶景を味わいに観光客が訪れようとも、木でできた簡素な看板がごくたまにある程度です。しかも、記述はスロヴァキア語のみ。人も少なく、道に迷ったらどうすればいいのかしらと不安にならないでもありませんでしたが、よく観察しているとあるルールに気づきました。案内板のルート別の色が、分かれ道にある木の幹に10センチほど印がペイントされているのです。あまりにさりげなくて木の健康診断チェックの暗号か何かと思っていたのですが、それがちゃんと道案内になっていたのでした。

それがわかると、がぜん歩くのも楽しくなりました。鳥のさえずりと風の音しか聞こえない道無き道が、何やら神々しく感じられます。地面に丸いドットのような模様を映し出す木漏れ日の中歩みを進め、疲れる間もなく到着しました。

目の前から突然大地が消え、眼下には切り立った岩が。絶壁には枠も手すりも何もなく、足がすくむようでしたが、その迫力に圧倒されるばかりでした。「写真、撮りましょうか?」先ほどまでその絶壁の“へり”に座ってくつろいでいた、かなりのツワモノと思しきマッチョな男性が、声をかけてきました。「ありがとう。お願いします」「どこからの角度がいい?」「ええと…こっちだと逆光ね」「だね。じゃあ、僕があっちにまわって向こうから撮るから、君は、自分が“ここまでなら大丈夫”と判断するギリギリのところに立って」テキパキとした指示に、子供のように「わかった」と頷きました。男性は縦、横…何パターンかを撮影して、はい、と私にカメラを戻し、「いい1日を!」と言って爽やかに立ち去りました。

インフォメーションの女性といい、今の男性といい、この国の若者はなんて爽やかで感じがいいのかしら。知能が高いのか、コミュニケーション能力が高いのか…。「両方なんだろうなぁ」歩きながら、思わず呟きました。帰り道はあっという間でした。駅には小さな朽ちかけたような小屋しかなく、無人駅なのだろうと思いきや、中にはちゃんと窓口があって品の良いご婦人がいらっしゃいました。「切符をお願いします。コシツェまで一枚」レヴィツェの駅でもそうでしたが、その方も私のスロヴァキア語にとても優しい眼差しを向け、エレガントに微笑んでくださいました。

駅からアパートメントへ帰る途中歩いたことのない小径に入ってみると、アンティークのお店がありました。ご主人はハンガリー系の方でした。少し無愛想な感じがブダペスト留学当時のハンガリーの人々を思い起こさせ、懐かしいような気持ちになりました。それでも、磁器製の人形を検討していると「あなたのようにハンガリー語を話せる外国の方と、初めて出会いましたよ。あなたにだけ特別な値引きをしましょう」とにっこり笑って、快く写真も撮らせてくださいました。

アパートメントに戻ると、間もなく呼び鈴が鳴りました。「誰だろう?」ドアの前に立っていたのは、スタイル抜群、ストレートロングヘアの美しい女性でした。(*“其の九”最終回に続く)

骨董屋さんのご主人

ピアニストのひとり言 第863回

スロヴァキアのほほえみ 其の七

その日は、モーツァルトのオペラ『ドン・ジョヴァンニ』のチケットを取ってありました。コシツェの国立歌劇場は目抜き広場の真ん中、“歌う噴水”とういニックネームで親しまれている素晴らしい噴水広場の正面に鎮座しています。スロヴァキアといえば、知る人ぞ知る“歌の国”。大切な会議も参加者による合唱で始まったり、揉めごとがあっても皆で歌って一件落着…というエピソードに事欠かないお国柄と聞いていたので、オペラ鑑賞はとても楽しみにしていました(そうそう、『おお牧場はみどり』はスロヴァキア民謡です)。

それほど大きくはないものの、プラハの国民劇場にも負けないほど素晴らしい建物。天井やバルコニーの内装はとても壮麗ですが、威圧的な感じがありません。舞台に近いバルコニー席を予約していたので、一度アパートメントに戻り、黒の上下に着替えて出かけました。席を案内してくださったご婦人からプログラムを買おうとバックの中から財布を取り出そうとするも、旅仕様の小さな財布がなかなか見つかりません。もたもたしている私に、「どうぞ、お持ちになって」と、差し出してくださったので「では、後ほどお支払いを…」と慌ててハンガリー語で答えたら、「あら?ハンガリー語お分かりになるの?」と、とたんにぐっと優しい眼差しに。「ええ、少しですが」「まあ、なんて素晴らしいんでしょう!」

席を確認し、そこで落ち着いてお財布を探しあて、また廊下に出て先ほどの方にプログラムの代金を渡しに行きました。「失礼とは思うのですが…ひとつお伺いしてもいいかしら」「はい、なんでしょう?」「もしかして、歌手…あるいは音楽家の方でいらっしゃいますの?」とてもエレガントな話し方でした。「はい。歌手ではありませんが、ピアニストをしています。リスト音楽院に留学していました。もうずいぶん昔のことになりますが」「まあ、やはりそうでしたのね!今もハンガリーに?リスト音楽院で教えていらしたことは?」「いいえ。今は日本で音楽活動をしています」「今回はプライベートなご旅行で?」「ええ。でも、ジェリスのシューベルト博物館でのコンサートで弾かせていただきました」「それはそれは…あら、ごめんなさい、お引き留めしてしまって。お話できて嬉しかったわ」「私もです。」

定刻通りに開演。歌手の歌唱力はもちろんのこと、演技や衣装の着こなしがなんとも素晴らしい!ドンナ・エルヴィラの登場があんなに笑いを誘うなんて…!演出も美術もセンスが良く、特に舞台美術と衣装の洗練された調和には目を見張りました。プログラムを確認したら、美術と衣装の担当者は同一人物でした。「う〜ん、やはり!」指揮者は若手でしたが、チェンバロで合いの手とアドリブを入れながらの“弾き振り”。ほとんど暗譜です。第二幕のドン・ジョヴァンニのアリアの時には演者のような粋な身のこなしでひょい、とピットから舞台に登り、リュートを弾いてアリアを盛り立てたのですが、それがまた大変に上手で惚れ惚れしてしまいました。

スロヴァキア語による字幕も、有名なアリアにはつきません。「皆さんよくご存知なのに不粋でしょう。字幕はお休み。どうぞ歌と舞台をご堪能ください」と言わんばかりです。そんな、過不足ない趣味の良い配慮にも、唸ってしまいました。

演出も、現代的なものと伝統的なものが違和感なくまとめられ、完成度の高い仕上がりです。少しお茶目な場面も自然で、品格を損ないません。幕が降りると聴衆は惜しみない拍手を送り、やがてそれは手拍子に…さらに、スタンディングオベーションになりました。誰一人、写真を撮っている人はいません。皆が心から音楽を楽しんでいるのが伝わってくるような拍手でした。制作者も演者も聴衆も、レベルの高い良質な“遊び”を楽しんでいる、という印象を受けました。

先ほどの案内のご婦人は、休憩時間にも私に目配りしてくださって、洗面所はどこかしら、とちょっと頭を動かしただけで、すかさず「どうぞ、こちらよ」と、案内してくださったり、「休憩時間は15分です」と教えてくださったりしたのですが、終演後にバルコニーの外に出ると、私を待っていてくださいました。私の姿をみると近づいて来てそっと私の腕に触れながら、「今夜はお会いできて嬉しかったわ。これ、差し出がましいのですけど私の名刺です。もしよろしかったらメールをいただけたらと…」と、カードを差し出しました。「まあ!ご親切に、ありがとうございます。メール、送りますね。」「ええ。今日はありがとうございました。良い時間をお過ごしください」「こちらこそありがとうございました。どうぞお幸せがありますように…」

名刺には、エレオノーラ・コヴァルチコヴァーとありました。「コヴァルチコヴァー…ハンガリー名の“コバーチ”夫人ね(*チェコ、スロヴァキアでは既婚女性は相手の姓に“コヴァー”のような語尾をつける)。旦那様、ハンガリー人なんだわ」アパートメントに戻って、しばらく一日の余韻を楽しみました。「なんだか不思議。この国に来て以来、一人で旅している感じがしない…」ベッドに入った瞬間、ふとそう感じました。 (*“其の八”に続く)

街角でのスナップ。照明がデザインになっていい感じ...

ピアニストのひとり言 第862回

スロヴァキアのほほえみ 其の六

エドワルドの車でアパートメントに戻った時には、21時をまわっていました。7時間以上を彼らと過ごしたことになります。その翌日はコンサートの余韻に浸りながら、のんびりとレヴィツェの街を散策して過ごましたが、夕方は嵐になりました。すさまじい雷雨…前日に降るはずだった雨が、勢いを増して大地に注ぎ込まれるようでした。雨は夜通し続きましたが、翌朝コシツェに向けてアパートメントを出発する時間には青空が広がって、心からホッとしました。コンサートでいただいた大きな花束やたくさんのお土産を抱え、スーツケースを引きずって駅まで一キロ強の距離を歩かなければならないので、雨に降られては傘を持つ手がなかったのです。

アパートメントを後にすると、隣のお店のご主人に声をかけました。「おはよう、セアン。これから出発します」「もう日本に帰るのかい?」「いいえ、コシツェに四泊して、その後日本に帰ります」「そう」彼は花束に目を留めました「コンサートはどうだった?」「とても素晴らしかった!みなさんが何しろとても温かくて…」「そのとおり。ここの人たちは本当に心が温かいんだ。みんなあまり英語はわからないけど、たとえ言葉が通じなくても気持ちって伝わるものだよね」「そうね。日本に帰ったらここの人たちが恋しくなりそう」「いやぁ、それは良かった。気をつけてね。良い旅を!」

豪雨の影響か、コシツェ行きの列車は10分ほど遅れて到着。しかも、途中で降ろされてしまい、代理運行のバスに乗り換えるも、そのバスも途中で降ろされて再度別の列車に乗らなければなりませんでした。「昨夜、どこかに雷でも落ちたのかもしれないな…」予定よりも大幅に遅れ、アパートメントの鍵を宿主のマルティナから受け取る約束をしていた時間には、とても間に合いそうもありません。「どうしよう、無事鍵を受け取れるかしら…」

でも、同じコンパートメントの若者たちは遅れを気にするでもなく、列車の旅を楽しんでいます。腕にタトゥーを入れ、顔にピアスをしている高校生くらいの男の子たちですが、私がそこに入ると当然のように立ち上がり、私の大きな荷物を台の上にひょいとのせてくれました。正面に座っている、綺麗な顔立ちをした男の子がチラチラ私を見るので視線を合わせたら、「どこまでいくの?」「コシツェまで」「ここへは、仕事か何かで?」「半分は遊びで半分は仕事かな。音楽関係の仕事なの」それを聞くとスマホのキーボードアプリを立ち上げ、「ね、何かこれで弾いて聞かせて!」「え?こ、これで?」

彼はストリートパフォーマーだそうです。「これ俺だよ。見て」と、今度はスマホで自分のアクロバット演技が収められている動画サイトを見せてくれました。バク転したり背中で回転したり、かなりの運動神経です。将来はアクションの仕事につきたいそうで、「日本でもジャッキー・チェンって人気なの?ブルース・リーも?」などと聞いてきます。隣の青年は英語が話せるのがちょっぴり得意気な様子。水産関係の仕事につきたいので、魚のことを勉強中なのだと話してくれました。見知らぬ私に、将来の夢について生き生きと語ってくれる彼らを見ていると、この国はいまとてもいい状態にあるような気がしてきました。若者が希望を持って生きている姿ほど、まぶしいものはありません。

予定よりも45分遅れてやっと目的地に到着しました。「コシツェにようこそ!楽しい滞在をね」「どうもありがとう!」私が席を立とうとすると、またも彼らは一斉にすっと立ち上がり、私の荷物や花束をおろしてくれました。さあ、問題はアパートメントの鍵です。待ち合わせの時間はとっくに過ぎているのですが、マルティナが待っていてくれるのか、もしそうじゃないならどうしたらいいのか…。とにかくその場所に急ぐことにしましたが、急ぎながらも街の美しさに圧倒されました。

そこはとてもわかりやすい、目抜き通りに面した建物でした。案の定、大きな木の扉は閉ざされ、私を待っていると思われる人の姿は見当たりません。「誰か来るまで、待っているしかないかな」と思ったその瞬間、背後から「スズキミナコさん?」という声が。驚いて「はい!」と振り返ると、髪をひっつめたスリムな女性が立っていました。お隣のカフェの店員さんでした。「あなたの鍵を預かっているの」「よかった!ご親切にありがとうございます!マルティナからね」「ええ。建物、お部屋、全てに共通の鍵よ。はいどうぞ」忙しい仕事をこなしながら、いつ来るかわからない私の到着を見逃さないよう、注意を払ってくれていたのだと思うと、申し訳ない気持ちと、彼女たちの素晴らしい機転、気配りへの感謝、そして安堵の気持ちで、胸がいっぱいになりました。

アパートメントに入って、またもびっくり。デザイナーズマンションのように広々としたお洒落な2DK。調度品も家電もすべてがセンス良く、食卓にはお皿やワイングラス、カトラリーやテーブルフラワーまでセットされ、まるでモデルルームのようです。すぐにワイファイを接続してマルティナにお礼のメールを…と思ったら、マルティナからのメールを受信しました。「遅れていらっしゃるようだけど何かあったの?無事お部屋に到着されましたか?」 (*“其の七”に続く)

ピアニストのひとり言 第861回

スロヴァキアのほほえみ 其の五

パヴェルが言ったとおり、その森には樹齢300年を超える大きな木々が、神々しくすらある姿で伸びやかに天に向かって枝葉を広げ、小川のほとりには小さな花々が風に揺れていました。

初めて訪れた場所なのに、不思議なほど懐かしく感じます。幼い頃に母とよく散歩した公園に似ていたのです。その公園にも小川が流れ、シロツメグサやツユクサのような小さな花々が咲いていました。あの頃はとても小さかったので、どんな木もちょうどこの森の木々のようにたいそう立派に見えたのです。木立ちといえば、昼間に歩くのは大好きでしたが、陽が落ちてからは木がお化けのような姿に見えて、鬱蒼と木が茂ったところを歩くのは少々苦手な怖がりの子どもでした。

「この木は樹齢350年と推定されているが、珍しいことに落葉樹なんだよ。シューベルトもきっと好きな木だったんじゃないかな。僕の推測だけど」「当時、エステルハージ家で飼っていた犬が、この場所で行き倒れになった人を見つけて、救出したというエピソードもあるんだよ」話を聞きながら歩いていると、当時この地に生きていた人々も、当時の出来事も、つい最近まで存在していたかのような錯覚に陥ります。以前、友人のドイツ人の案内で、彼の実家の近所の森を一緒に歩いたことがありました。森を歩いていると、言葉が少なくなることがあります。そこに満ちている素晴らしい静寂や風の音を堪能したくなるから、というのもありますが、教会の中に入ったときのように神聖な空気を感じて、自然にそうなるのです。その時、静かに歩いていたらバンビのような小鹿に出会ったのを思い出しました。

「これも樹齢350年。スロヴァキア政府から保護指定されている特別な木なんだ。何やら特別なエネルギーをもらえるとかで、よく女性が抱きついてるよ」「古木にはエネルギーが宿っているというものね。わかる気がするわ。私もエネルギーをいただこうっと!」手を広げ、木の幹に抱きついてみました。エネルギーがもらえたかどうかはわかりませんでしたが、とても幸せを感じたのは事実です(後日わかったことですが、その瞬間の満面の笑みは、プロカメラマンによってしっかりと撮影されていました)。

皆で力を合わせて、無事一つのことをやり遂げたという達成感と、リラックスしたムードが私たちを包んでいました。それもあって、「ねぇ、ミナコ。このあとビールなんてどう?」というディアンの提案に、私はつい「やった!嬉しい!」と子供のように反応してしまいました。ディアンをひと目見たとき、“DIVA”…ディーヴァという言葉が浮かびました。女神、あるいはオペラのプリマドンナ、歌姫をさす言葉です。包容力のあるあたたかな眼差し、穏やかな話し声と持って生まれた華やかさ、存在感…きっと何かしら音楽に携わっている方に違いない、と直感しました。

サッカー場の脇にあるスポーツバーのテラスに席を取り、夕暮れの風にあたっていると間も無くビールが運ばれてきました。「乾杯!」パヴェルが得意のイタリア語で音頭を取ったので、「皆の健康のために、乾杯!」と、私が今一度ハンガリー語で言いながらジョッキをあげると「ミナコ、そういうハンガリー語をよく覚えているわね」と、ディアンが笑いました。「ええ、だって大切なフレーズだもの」と、おどける私。思えば、しばらくぶりにゆっくりと席に座った一同…ますますホッとした表情になって、一つのイベントを終えた余韻にくつろいだのでした。

ふと、ディアンが私に二枚のCDを差し出しました。「これ、私が所属している合唱団の演奏なの。あなたにプレゼントしたくて…」「わぁ、素敵!どうもありがとう。ディアンも歌っているのね」「ええ。フランツ・シューベルト合唱団というの。ハンガリーの作曲家の合唱作品もたくさん収録されているのよ」ディアンはやはりディーヴァでした。

お腹がすいたから何か食べよう、と、お店に食べ物を注文しようとしたら「ごめんなさい、食べ物は何も提供できないんです」と店員さんが申し訳なさそうに答えたので、ではデリバリーのピザでも頼みましょう、ということになりました。「ここはやっぱり王道のマルゲリータじゃないかと思うんだけど、どう?」というパヴェルに、一同、「賛成!」。

「雨、とうとう降らなかったわね」「ええ。いい1日になって本当に良かった」皆、口々に今日を振り返ります。「何から何まで…ありがとうございました。皆さんのおかげです」「うん。我々はなかなかのチームワークだったよね」「ええ。サッカーのチームみたいに!」私がテーブル越しにサッカー場のピッチを見ながらそう言うと、「本当だね。数時間前に知り合ったばかりだなんて、信じられないよ」と、パヴェルがしみじみと。ディアンがにっこりと微笑みながら「ミナコ、今度はいつ来られるの?ウィーンでも、ハンガリーでも」「来年1月に予定があるにはあるのだけど…」「忘れないでね、ここはハンガリーの国境からはわずか23キロ。ウィーンからも、100キロ足らずだってことを!」

(*“其の六”に続く)

ピアニストのひとり言 第860回

スロヴァキアのほほえみ 其の四

「さぁ、ミナコ。今から我々は部屋の外に出るから、心置きなくリハーサルしてね」彼らが席をはずすと、今までの慌しさが嘘のような静寂が会場を満たしました。アンティークのペトロフピアノの前に座ると、ちょうど視線の真ん前にシューベルトの胸像が飛び込んできました。「まるで彼が聴いてくれているみたい…」奏でてみると、ニュアンスのあるトーンが適度な音響をもつ大広間に心地よく響きます。今までの非日常から一気に日常の音楽の世界へと誘われ、弾きながら心が解き放たれるようでした。呼吸は音になり、音は言葉になり、言葉は言葉を超え、美しい粒子となって空中を戯れながら舞っています…それは、シューベルトのかけた魔法のようでした。

開場の時間になりました。大広間を後にして中庭に出ると、先ほどまでは空だったワイングラスから、えも言えぬフルーティーな香りが漂ってきました。「ああ、いい香り!」「この辺りのワイン、美味しいのよ。今ちょっと飲んじゃう?」「そうね!…と言いたいところだけど、後のお楽しみにとっておくわ」気持ちの良い風に吹かれながら、しばらくユーリアたちと他愛のない話をしていましたが、ふと彼女が切り出しました。「ねえ、そろそろ開演時間なんだけど、パヴェルはまだまだゲストを案内中みたい」「じゃ、もう2〜3分様子をみてみる?」「そうね。その後、失礼にならないような言い方で、うまくうながしてみるわ」ユーリアがいたずらっぽく笑います。こんなにリラックスした開演前、あったかしら…?なんだかみんな、家族みたいです。

いよいよコンサートが始まりました。始めにパヴェルが挨拶をして、私を紹介。続いて私が挨拶を始めます。「皆さま、こんにちは。本日はようこそ。このような素晴らしい機会をくださった博物館のパヴェル館長に、心からの感謝を申し上げます。そして、皆さまとともに、シューベルトの音楽であたたかなひと時を過ごすことができましたら嬉しく思います」話し終えてユーリアと目を合わせると、彼女が滞ることなく私の英語をスロヴァキア語に訳してくれます。

ああ、ピアノの近くって、やっぱり落ち着くな…こうなると“いつもの”私です。さっきのインタビューの時のしどろもどろがウソのように、スラスラと言葉が出てきました。「最初に、シューベルトがこのお屋敷に滞在中に書いた、小さな作品をお聴きいただきましょう。『ハンガリー風のメロディー』という曲です。この曲には“Allegretto(アレグレット)”という表記がありますが、このAllegrettoというムードは、彼の音楽を象徴するキャラクターのひとつのように感じています」

その後、大好きな変ト長調の即興曲に続いてイ長調のソナタ全楽章を弾き終えると、ブラボーとともに大きな拍手が。「どうもありがとうございます。私はブダペストで学んでいたので、ハンガリーは第二の故郷のように感じています。そこで、最後にバルトークの小さな作品を演奏したいと思います」弾き終えると、会場から沸き起こる大きな拍手は、やがて手拍子になりました。それは、最高の賛辞を表すハンガリー式の拍手でした。

それだけでも感激でしたが、主催者からはワインや美味しいものがたくさん入った大きなバスケットが、また、お客さまからもそれぞれにプレゼントが手渡されました。皆さんがこんなに楽しみにしてくださっていたなんて!…この日、私はシューベルトの息吹が感じられる素晴らしい雰囲気の中で彼の曲を演奏し、それをあたたかな現地の皆さんに聴いていただけるという幸せに包まれて、緊張するのも忘れて本当にのびのびとした気持ちで弾くことができたのでした。

ガーデンパーティーの会場である中庭に移動しても、お客さまが写真撮影を求めてくださったり、口々に感想を伝えに来てくださいます。「あなたの演奏から、シューベルトの内面が感じられました」「楽想の移ろいがとても美しいわね。それに、情熱も感じられて素晴らしかったわ」感じたことを伝えてくださるのは、弾き手にとって何よりの励みと労いになります。こうして、アーティストが聴き手によって育てられていく部分は、決して小さくありません。

ワインはユーリアの言ったとおりこの上なく美味しく、ザッハートルテも素晴らしい味わいでした。「ミナコ。当時のレシピを再現した今日のザッハートルテは、どう?」「最高よ。今のホテルザッハーのものよりも、こっちが好き!」「あれはもっと乾いてるよね。だから日持ちもあるんだろうけど、賞味期限が二ヶ月ってのはどんなものかな」パヴェルは上機嫌です。そこへ、ディアンから思ってもいなかった申し出が。「ミナコ、この後何か予定はある?」「いいえ、何も」「せっかくいらしたんだもの。何かしたいことがあったらおっしゃって」「特に思い浮かばないの。お任せします」「それなら、みんなでシューベルトがカロリーネたちと散歩を楽しんだ森をお散歩するっていうのは、どうかしら」「小川が流れ、樹齢300年を超える大木がいくつもあるんだ。彼はベートーヴェンのように、そこを散策しながら楽想を得ることもあったと思うよ」と、パヴェル。「なんて素敵なんでしょう!ええ、ぜひ!」

(*“其の五”に続く)

ピアニストのひとり言 第859回

スロヴァキアのほほえみ 其の三

ジェリエゾフツェに向かって車が走り出すと、すぐに打ち合わせが始まりました。助手席に座った館長のパヴェルは体をよじり、後部座席の私に向きなおって、この後のタイムスケジュールなどの段取りをてきぱきとハンガリー語で説明します。

「今日のはプライベートなコンサートなので、S N Sなんかで呼びかけたりはしていないのだけど、テレビ局の取材が入ることになったんだ。ローカルではなく全国放送だよ。コンサートの前に、シューベルトがカロリーネたちにピアノを教えた部屋で、テレビカメラのインタビューを受けてもらえるかい?なに、ほんの数分だよ。インタビューはスロヴァキア語だけど、僕がそれをハンガリー語に訳すので、君はハンガリー語でも英語でも話しやすい方で…よし、なら英語で答えてくれればいい。まず市役所に寄って市長に挨拶した後、博物館に行く前にちょっと面白いところに案内するよ。カロリーネたち兄妹が眠っているエステルハージ家のお墓さ。ほら、これがその鍵。」

パヴェルは20センチほどもある大きな重い鍵をぽん、と私に手渡しました。「まあ!なんて貴重な…」「はは。僕にとっては珍しいものじゃないから、今日はミナコがこれを使ってゲートの鍵を開けなさい。カメラマンがきっといい写真を撮ってくれるよ。今日のピアノは古いペトロフだが調律は一昨日すませてある。それから、コンサートのゲストのために、当時に近い特別なレシピで作ったザッハートルテを用意したんだ」

市役所に着くとカメラマンを紹介されました。そして、コーヒーをいただきながら市長と面談。市長が素晴らしい花束と「我がジェリエゾフツェを訪れてくださったことへの感謝のしるしに、愛をこめて」という直筆のサインがされた立派な本をプレゼントしてくださいました。感激に浸る間もなく、お墓に向けて出発。惜しげも無く降り注がれる美しい陽の光が、スロヴァキアののどかな田園風景をさらに輝かせています。

ガラーンタもそうでしたが、ジェリエゾフツェのお墓も芝生はさっぱりと整えられ、供えられたたくさんの花で溢れ、空からは鳥の歌声が響き…平和な空気に包まれて、まるで楽園のようでした。その中にある、鉄の柵で囲まれたクラシカルな建物が、エステルハージ家のお墓でした。パヴェルから詳しい説明をうけ、また鍵をかけていよいよコンサート会場の博物館を目指すのですが、この間も常にカメラマンのレンズが私に向けられていました。

エステルハージ家のお墓

お墓の鍵を開ける

お墓の中で話を聞く。パヴェル氏の左手に鍵。

キャスターの方とのご対面。右は館長のハヴェル氏

博物館の中に一歩を踏み入れた瞬間、前方からシャッターの音が。そこにもカメラが待ち構えていたのでした。カメラマンの隣には華麗なカーリーヘアの美しい女性が立っていて、私にこやかに微笑みかけています。「お会いできて嬉しいですわ。今日はどうぞよろしくお願いします」彼女がスロヴァキア放送のインタビュアーでした。生まれて初めてワイヤレスピンマイクというのを体に付け(つけ方がわからなくて彼女に付けてもらったのですが)、言われるままピアノの前に座ると、すぐにテレビカメラが回り始めました。

「なぜ、このジェリエゾフツェを訪れようと思われたのですか?」「シューベルトの音楽で最も心惹かれるのは、どんなところでしょう?」「あなたにとってシューベルトはどんな音楽家ですか?」日本語だとしても簡潔に答えるのは難しい問いなのに、ハンガリー語に英語で答えるということと、テレビカメラが回っている、という二つの非日常が重なって、自分でも情けないほどしどろもどろになってしまいました。

パヴェルに館内を案内してもらい、エステルハージ家の“家計簿”(レプリカではない、手書きのもの)を手にとって見せていただいたり、所蔵品や家族のエピソードなどを興味深く伺いました。シューベルト愛用のシルクハットや鼻メガネを手に写真を撮影し、ふと時計に目をやると開場時間が後10数分後に迫っていました。「パヴェル、そろそろリハーサルをさせていただいてもいいかしら?」「もちろん。今からコンサートの会場に案内するよ」

ゲストブックに記帳

「ごめんなさい、遅くなっちゃった」その時、ローズピンクのヘアカラーとコーディネートされた、北欧風のサマードレスをさらりと着こなしたキュートな女性が目の前に現れました。「彼女はユーリア」と、パヴェル。「コンサートでは、彼女が君の英語をスロヴァキア語に訳してくれるよ」「ありがとう!心強いわ」

左からスロヴァキア放送の方、パヴェル氏、わたし、ユーリア

コンサートの会場はすぐ隣の別棟でした。建物に入ると、大きなサテンのリボンがエレガントにあしらわれたペールピンクのクロスをかけたテーブルが。その上には黄金色に輝くワインが入ったグラスが並んでいます。少し離れたところにあるお揃いのテーブルには、パヴェルが話していたザッハートルテが真っ白いペーパーナプキンの敷かれたお皿の上に鎮座していました。中庭を覗くと、飲み物やケーキののったテーブルやベンチが並べられ、ガーデンパーティーの用意が整っています。

「パヴェルは、このことでお天気を気にしていたのね」全てをここまで整えるのに、いったいどれだけの配慮と人々の協力が必要だったことか…。胸がいっぱいになりながら会場の大広間のドアを開けると、奥に置かれたピアノと、そのピアノを捉えるベストポジションと思われる角度に固定されたテレビカメラが、視界に飛び込んできました。

(*“其の四”に続く)

ピアニストのひとり言 第858回

スロヴァキアのほほえみ 其の二

宿をとってあるレヴィツェまでは、バスで向かうことになっていました。途中の町ニトラでの乗り換え時間が10分しかないのが気になりましたが、バスはぴったり時間通りに運行。乗り換えもまったく問題なく、順調にレヴィツェのターミナルに着きました。「この大きな公園を突っ切っていくのよね。…で、そろそろ右じゃなかったかな」ところが、それらしい道が見つかりません。近くを歩いていた婦人に地図を示して道を尋ねたところ、「ちょっと待ってね」と携帯電話を取り出し、家族に「今○○の前にいるの。道を尋ねられたのだけど、アルマディー通りへはどう行けばよかったかしら」と、聞いてくださいました。電話を切ると、「少し戻ってあの道を行くみたいよ。わかるところまで一緒に行きましょう」と、並んで歩いてくださいました。

そこへ数人のヤングファミリーが。そのご婦人が、ファミリーの旦那さまと思しき若い男性に声をかけ、道を尋ねると「この道をずっとまっすぐに進んでください。途中に大きなスーパーマーケットがあるけど、それもやり過ごしてさらにまっすぐ行くんだ。すると、大きなイタリアンレストランのある角にでる。たくさん車が止まっているのですぐわかりますよ。そこを右に行けば、アルマディー通りのあなたの宿です」と、とてもわかりやすく教えてくれました。

その通りに進んだ私は数分後、無事目指す宿にたどり着きました。そこは宿泊客用のアパートメントになっているので常にオーナーがいるとは限らず、あらかじめ到着時間を知らせてはおいたのですが、呼び鈴を鳴らしても返事がありません。館長のパヴェルが迎えにくるまで、あと2時間。その前に昼食と着替えをすませておかなくては…。私はすぐ隣の建物の中のお店に入り、「すみません、隣のアパートメントに宿泊することになっている者なんですけど、チャイムを鳴らしてもどなたも出なくて…」と、お店のご主人に助けを求めました。「それなら、助けてくれるいい人を知っているよ。大丈夫!」と笑って、アパートメントがある同じ建物の一階に入っているデイサービスの施設のドアをノックしました。

中から、素晴らしく美しい女性が出てきました。太陽のように微笑みながら私たちをみて「まぁ、こんにちは!どうなさったの?」「やぁ。いつも君はそうやって素敵に笑っているね!」お店のご主人が、彼女に私の事情を説明してくれました。「わかったわ。任せて、ショーン」そう言うと彼女は私に向き直り、「こちらへ入っていらして。どうぞどうぞ」と、デイサービスの施設に招き入れてくれました。中には何人かの老人が、静かにくつろいでいました。膝に犬を抱いている方、私に話しかけようと近づく方…。彼女は老人たちに優しく話しかけながら、奥へと案内してくれました。とても穏やかな空気が部屋を満たしているのが感じ取れました。彼女のようなスタッフに世話をしてもらえるなら、ご家族の方も安心でしょう。

裏の方に抜けると「彼らの住居はこの隣なの。きっといらっしゃるはずよ、ほら!」果たして、宿のオーナーがちょうどこちらへ向かってくるところでした。「ミナコさんだね?ようこそ!」いかにも人の良さそうな笑顔でした。サッと私の荷物を持って「お部屋にご案内しましょう。この鍵は建物の入り口

と部屋、共通です」「はい、わかりました」と、またもついハンガリー語で答えると「おや!ハンガリー語を話すんですか?」「ええ、少しばかり…随分忘れてしまいましたが」「なんてこった!おーい、母さん!今日のゲストはハンガリー語を話せるよ!」弾んだ声で、離れたところにいらした奥さまを呼びます。「そうなの?まぁ、ステキ!」奥さまはそういって、ハグしてくださいました。ブダペストのリスト音楽院に留学していたことを伝えると「あそこは名門ですからね。そうでしたか、そうでしたか」と、嬉しそうなご様子です。

彼らと別れ、荷ほどきをするとすぐ、隣のお店に行きました。「先ほどはありがとうございました。とても助かりました。これ、日本のスナックです。ビールに合うと思うの。よろしかったらどうぞ」「それはありがとう!ええと…名前を聞いてもいいですか?」「ミナコです」「ありがとう、ミナコ!困ったことがあったらいつでも言うんだよ。お店が開いてる時間ならだいたいここにいるから。ショップカードを渡しておくね」「ご親切に…ありがとう!」「ここ

へは、観光で?」「ええ。でも、このあと近くのジェリエゾフツェのシューベルトの博物館で、ちょっとしたコンサートがあるんです」「君は音楽家なんだね!素晴らしい!コンサートが成功しますように」「どうもありがとう」

この国の方々は皆、本当に親切です。しかも、心からの笑顔で接してくださって決して相手を不安にさせません。「この国には、心優しい神様がいるのかしら」そんなことをぼんやり考えながら宿の前で待っていたら、パヴェルは約束の時間どおり…二時ぴったりにやってきました。「ミナコさんだね?」「はい。パヴェルさんですね」お会いできて嬉しいです、とほぼ同時に言いながら、抱き合って両頬にキス。懐かしいハンガリー式の挨拶です。「天気予報によると、四時から雨になるというんだ。降らないといいがなぁ。今日は皆、実に楽しみにしているんだが、僕だけが何か落ち度があるのではと心配でね…」この時はまだ、彼がなぜそれをそれほど心配しているのか、わかりませんでした。

(*“其の三”に続く)

ピアニストのひとり言 第857回

スロヴァキアのほほえみ 其の一

ハンガリーの国民的作曲家のコダーイが3歳から10歳までを過ごしたガラーンタという町と、今はシューベルト博物館になっているという、ハンガリーとの国境付近のジェリエゾフツェという町にあるシューベルトが滞在したエステルハージ家のお屋敷。…歌が好きな国民性や、約1000年もの間ハンガリーの支配下にあってハンガリーにとっても重要な地域であることからスロヴァキアには以前から心惹かれていましたが、その二箇所を訪ねたい、というのが今回の旅の動機になりました。

「ブラチスラヴァへは、ウィーンの空港からバスが便利よ。1時間に2本あって値段も安いし、空港を出て真ん前が乗り場になっているのでわかりやすいわ」以前、スロヴァキア大使夫人にお会いした時に教えていただいたとおり、ブラチスラヴァ行きのバスはすぐ見つかりました。カプチーノの無料サービスと安定したフリーワイファイを堪能しながら、1時間足らずでブラチスラヴァのターミナルに到着。そこまではすこぶる順調だったのですが、ホテルの方向がどうもあやふやです。

スロヴァキア語でご婦人に「すみません」と呼びかけるも、その先は英語になってしまう情けなさ。それでも、差し出した地図を見ながら、親切にスロヴァキア語で答えてくださいます。夫人の手ぶりを見てついハンガリー語で「最初の角を…?」と言うと「あら。ハンガリー語お分かりになるのね。ならよかった。そう、最初の角を右よ」この国に滞在中、ハンガリー語でコミュニケーションを取るのが続くことになるのですが、それがスタートでした。

たどり着いたホテルは、もと修道院だった建物。そこここに十字架が掛けてあり、中庭には満開のバラが咲き誇っていました。荷物をおいてすぐに外に出ると西に傾いた太陽の光がなんとも気持ち良く、建物の壁を絵画のように照らしだします。首都とはいえ人はさほど多くなく、目ぬき通りものどかな雰囲気。疲れはさほど感じませんでしたし、逆に歩くほどに疲れが癒えるようでずっと散策していたい気分でしたが、明日のガラーンタ行きに備えて早めに休むことにしました。

翌日は朝早くから輝くような晴天でした。ブラチスラヴァも他のヨーロッパの例に違わず、町の一等地に素晴らしい歌劇場(国立劇場)があります。ネオ・ルネッサンス様式の伝統的な建築でありながら威圧的なところはなく、どこかほのぼのとした温かさを感じます。旧市街地から中央駅まで歩く途中に、首相官邸があります。敷地は広々とした公園になっていて、市民に開放されていました。

コダーイが「これ以上なく愉快な7年を過ごした」と振り返り、その名を冠した『ガラーンタ舞曲』という交響楽作品も書いているガラーンタは、1237年にハンガリー貴族の私有地として初めて記録に登場した後、1421年以降およそ6世紀に渡ってハンガリーの大地主エステルハージ家の私有都市だった歴史ある町。高い建造物はなく、家々は庭も建物も美しく、気持ち良く整えられています。村のような規模ですが、小道には花壇が設えられていて豊かさが感じられました。聞こえてくるのは鳥の鳴き声と葉ずれの音だけ。風は花の香りを運

び、陽差しは木陰の輪郭を薄くしたり濃くしたりして楽しませてくれます。公園のようにきれいな墓地に入ると、どのお墓にもたくさんの花が手向けられていました。

自然が生みだす音と光。それは人間の感情のように、常に変化して同じ時はありません。ガラーンタ舞曲のメロディーを口ずさみながら歩いていたら、一瞬コダーイ少年の気配を感じたような気がしました。彼の作品の親しみやすさ、けれんのなさ、美しさのすべての種子が、この素朴な町のいたるところにあるように感じたのです。

ハンガリー語でアイスクリームやランチを注文できたことも、駅名がスロヴァキア語とハンガリー語の二カ国表示になっていたことも、私にとっての第二の祖国ハンガリーを近しく感じさせてくれました。

「当日は、14時にレヴィツェのホテルにお迎えに行きます」駅からの帰り道、翌日ピアノを演奏することになっているシューベルト博物館の館長パヴェルから昨夜届いたメールを、思い出しました。プライベートなコンサートだという話だったけど、やはりドレスを持ってくるべきだったかしら…。夕方、目抜き広場近くに趣味の良いブティックを見つけたので、そこでドレッシーなイタリア製のスカートと、シルクのストールを購入。夕食は、スーパーマーケットでお惣菜とワインを買って部屋で取り、ブラチスラヴァ二日目の夜は、のんびりと更けていきました。

今思えば、この時が“嵐の前の静けさ”だったのです。翌朝は、きちんと閉めたと思っていた窓が半開きになっていたこともあって、鳥たちの歌うハレルヤコーラスで4時半に目覚めました。それが、人生で決して忘れることのできない、夢のような一日の始まりでした。

(*“其の二”に続く)

ピアニストのひとり言 第856回

“楽しみ”を超え“喜び”のために

中世・ルネサンス音楽というと、どんなイメージが浮かぶでしょうか。バロック音楽よりもさらに古い時代…11世紀から16世紀ごろの音楽と聞くと、なにやら少しカビ臭いような、難解で古めかしいものを思い浮かべるかたもいらっしゃるかもしれません。

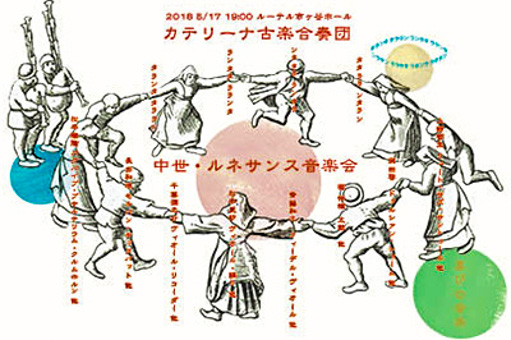

昨日、仮にそんなイメージを持っていたとしても、たちどころに覆ってしまうであろう素敵なコンサートを聴きました。1973年に結成されたカテリーナ古楽合奏団による“中世・ルネサンス音楽会”です。それは“聴いた”というよりも、“体験”したと言った方が近いものでした。何しろ、8人の演奏者が32種類もの見たことのないような不思議な楽器をあれこれと演奏してくださるうえ、時おり演奏者による踊りや歌もはいって、聞いたこともない、それなのにどこか懐かしい素朴で愉快な音の重なりに溢れていたのですから。音楽のおもちゃ箱の中に遊んでいるような、楽器のワンダーランドに迷い込んだような、なんとも愉快な“体験”でした。

チケットは早々に完売になったとのことで、会場は通路に並べられた補助椅子まで満席になるほどたくさんのお客さまでいっぱいでした。嬉しかったのは、そんなたくさんのお客さまも、間違いなく私と同じようにその“体験”を心から楽しんでいらしたことです。

ある時はお伽ばなしから抜き出たような木管楽器やバグパイプの響きが、またある時はオスマン帝国やイスラムの香りのする響きが、鼓動のようなリズムに乗って会場を満たします。さまざまな伝統楽器が至るところで生まれ、人の手によってヨーロッパからアジアへ、またアジアからヨーロッパへと伝えられ、受け入れられ、発展を重ねていまを生きているということを実感できて、音楽の原点を見せてもらった思いでした。

実は、かつては自分もヒストリカル・チェンバロを学び、演奏していたこともありました。でも、バロック音楽の限られたレパートリーにとどまっていましたし、調律法やピアノとはかなり大きく異なる奏法に気を取られてしまい、素直に喜びを感じて楽器を弾けるようになるには至れませんでした。

「こういう楽器は資料が少ないので、時には絵画をもとにして、改良を加えながら製作してもらっているんだよ 」終演後、合奏団のメンバーの一人、ルネサンス時代のヴァイオリン“フィーデル”やヴィオラ・ダ・ガンバを演奏していらした私と同じ大学出身のヴァイオリニスト、斉藤さんに伺いました。バロック音楽以上に自由度が高く、楽器や奏法を“仮想”しながら仲間と音楽を作って行くことは、音楽家のイマジネーションが刺激され、とても魅力的なのではないでしょうか。

「“カテリーナ合奏団”が手にする諸楽器は死に絶えた古楽器ではない。その音色は、特定の地域としてのヨーロッパのものでもなく、日本のものでもない。音の反乱する現代社会にあって、本来の人間性豊かな音を蘇らせてくれる音、世界中が、いま必要としている音楽だといえよう。彼らが演奏する楽曲は(中略)、古楽のあり方に素材を求めての現代の音作りである。彼らの目指す素朴で人間味溢れる、そして今一番新しい音楽である」

カテリーナ合奏団のCDのライナーノートに、民族音楽学者の故・江波戸昭氏が書いていらっしゃることは、アンコールを求め、熱烈な手拍子になった聴衆からの拍手や、たくさんの心からの「ブラボー!」によって証明されていました。かくいう私も、演奏中黙って座っているのがもどかしくなるほど、楽しくなってしまったひとりです。

“楽しい”だけでなく、神妙な気持ちになったり、さびしかったり、悩ましかったり…。それらの感情は全て愛おしく、自然なものであり、生きている喜びそのものです。時代を超え、大陸を横断し、宗教や思想を問わず人々によって今に伝えられ愛され続けているこうした音楽は、全ての人にとって心の栄養、生きる支えになるものだと、改めて感じました。

そして、心の中が音楽の喜びでいっぱいになりつつ、同時に「初めて出会った音楽によっても、人はこのような豊かな喜びを感じ、心が元気になれるのだから、演奏する側はもっともっとその良さを伝える工夫や努力をしなくてはならないな」と、気持ちを引き締めたのでした。

ピアニストのひとり言 第855回

美しいことば

「古今東西で、この人こそが音楽家の中の音楽家、というのは誰?」返答に困ってしまう質問の一つです。バッハがそうであるという人は多いと思われますが、個人的にはバッハよりも素晴らしいと感じているバッハと同時代、もしくはそれ以前の作曲家を複数挙げられますし、その条件に知名度や“人気”が含まれるのかどうかによっても変わってきます。

でも、同じように「古今東西で、この人こそが詩人の中の詩人、というのは誰?」という質問を受けたなら、ゲーテやニーツェをはじめとするかなり多くの世界的詩人や文人が、14世紀のペルシャにうまれたひとりの詩人の名をあげるのではないでしょうか。ハーフェズです。

「古くから語られてきたたくさんの物語やささやきを聞いたが、“愛”より美しいことばに出会わなかった」と語っていたハーフェズは、“愛”を主題とした詩を 500編以上残しています。ガザルと呼ばれる彼の叙情詩はぺルシア語文化圏において永く読み継がれ、いまもなお人々の記憶に留って(イランの人は誰でも、彼のガザルのいくつかを暗唱できるそうです)、折に触れてぺージを開いてはそこに願いや問いの答えを問うなど、日常の生活の中でも精神的な拠りどころとなっているといいます。コーランがない家にもハーフェズの詩集はあるとまで言われ、街中にはハーフェズの詩のフレーズが書かれたカードを引く“ハーフェズ占い”も人気なのだとか。

イランに、“ペルシャ”の語源になったファールスという美しい地名の州があります。あの有名なペルセポリス遺跡があるところです。そのファールス州の州都シーラーズが、彼の故郷。1325 年にうまれ1389年に没するまで、生涯のほとんどをその地で過ごしました。標高1600メートルの高地に位置しているため、四季を通じて気候は穏やかで街には緑が多く“薔薇と詩の街”として知られているそうです。

街の北東にあるハーフェズ廟は、自然を愛し、酒と女を称え、音楽的なリズムに溢れる彼の詩にふさわしく、様々な花が咲く美しい庭園になっていて、参拝する人々が絶えないそうです。

レッスンで詩の話になり、ハーフェズのことに話題が及びました。生徒さんが興味を持った様子でしたので、ではメッセージを受け取ってみましょう、ということになり、ハーフェズの詩集を取り出してページを開いてみました。どれどれ、と詩集を覗き込む二つの頭が近づきます。二人で読み上げました。「ガザル121。心が安らぎ、麗しい恋人を持つ人はみな / 幸福がその友になり、幸運が同席する…」

ハーフェズのガザルは、ほとんどが何かの暗喩であるとされています。“麗しい恋人”の恋人とは、信仰のことかしら。それとも、ひとりひとりに与えられた使命のことかしら。あるいは、音楽、芸術のことかもしれない。「なんだか素敵ですね」「いろんな解釈ができて、正解はない、というのがいいですね」「美しさって、そういう類のものの中に在るんですね」生徒さんと、そんな会話が弾みました。

ふと、美しいと感じている三つの挨拶の言葉が頭に浮かびました。一つは、ペルシャ語のこんにちは、にあたる「サラーム」。“平安を”という意味だそうです。もう一つはサンスクリット語の「ナマステ」。意味は、“あなたを尊びます”。そして、ハワイの「アロハ」。誰でも知っていることばですが、アロは“向き合う”、ハは“息”“息をする”という意味があり、「アロハ」は、向かい合って互いの息を交わしましょう、という意味なのだということは、最近まで知りませんでした。

五月の輝くような陽の光、清々しい風や色とりどりの花々の美しさは眩いばかりですが、私たちが交わしていることばの中にも、相手への思いやりや、お互いを大切に感じあう気持ちをノックしてくれるような、滋味深い美しさが息づいている…そう思うと、自分の唇から発することばにもっときちんと意識を向けなければ、という気持ちになってきます。あるいは、そこに美しさを感じることのできる心こそ、ハーフェズのいう“恋人”なのかもしれません。

「いやいや、“麗しい恋人”は美酒のことだよ」という方もいらっしゃるかもしれません。ちなみに、私の好きなワインの葡萄品種にシラーズというのがあるのですが、それがハーフェズゆかりの地シーラーズから来ていると知って驚きました。

いつの日かシーラーズのハーフェズ廟を訪れ、その庭園の高台にある大理石の墓石に彫られた彼の詩を原語で読めるよう、今月からある大学の公開講座でペルシャ語の勉強を始めた私です。

ピアニストのひとり言 第854回

自然との連動

雑誌『婦人画報』『美しいキモノ』などでも頻繁にその作品が紹介され、文人、女優さんなど各分野のセレブリティからも高い評価を得ている、宮城県在住の染色作家笠原博司さんとは、もう四半世紀をこえるお付き合いになります。笠原さんからご招待頂いて、先日国立新美術館で開かれている国展に出かけてきました。

会場でお姿をお見かけしたとき、笠原さんはユーミンのライブや野田秀樹さんの手がける舞台の衣装でもお馴染みの衣装デザイナー、ひびのこづえさん(アーティスト日比野克彦さんの奥さま)とお話し中でした。

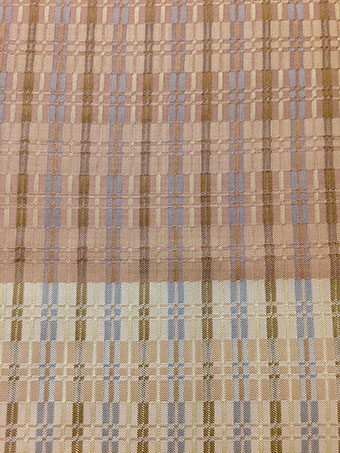

今回の笠原さんの作品のタイトルは、“春聲”。素晴らしく繊細な色は、桜、ヤマモモ、柘榴の皮、ハンノキなどから染め上げられ、手織りで紡がれています。草花、樹皮、木の実、風の音、太陽や星の輝き、うつろいゆく影…それはまるで、笠原さんの工房のある薬莱山のふもとの春の精がふわりと降り立ったような、わたしたちの身のまわりにある美しいものを撚りあわせたような作品でした。笠原さんのならではのニュアンスとイマジネーション、そして自然の息吹きに満ちたその作品を、ぜひSNSで紹介したいと思ってスマートフォンのシャッターを切ってみたものの、写真にはその輝くばかりの美しさ、角度によって変化する優しくたおやかな風合いは全くといっていいほど映り込んでくれなくて、もどかしいばかりでした。

自然の素材を使って糸を染めている笠原さん。その素材も、なるべく地元のものにこだわっていらっしゃいます。たとえば、桜で染めると淡いピンクになりますが、小野田の桜と中新田の桜では色が違うのだとか。「すぐ近くなのに、気象条件や土壌などの微妙な違いが色にでるのでしょう。染織は自然との連動。そこでしかできない色、糸がある」

薬莱山の雪解けとともに、大切な作業が始まります。桜の木を切り出し、 灰から作ったアルカリ性の液体を水に加えて煮出すと、桜の木の赤みが引き出されるのです。「自分の故郷で仕事をするということに意味があります。動物が生まれたところに戻ってくる本能があるように、自分が生まれ育ったところには“力”があります。ここに工房を構えることで、その“力”をもらいながら仕事ができるのです」以前、何かのインタビューでこんなことをお話しされていました。

春 聲

自然はアートの宝庫、とはよく言われますが、我々アーティストの究極の課題は、そのエネルギーと美しさ、表情の豊かさをいかに誠実に、注意深く、かつ大胆に切り取り、伝えることができるかと言えるかもしれない…と、笠原さんの作品を前にしてふと思いました。

笠原さんは、地元から染色の素材や力を“もらう”ばかりではなく、地元の人々に“還元”する文化活動も行っていらっしゃいます。10数年前に、「都市(まち)を・田畑を・森を・そして自分を哲学する」という基本理念に基づき、日々何気なく暮らしている地域や自分自身を考えていこうと、ある市民団体を立ち上げました。そして、“まちづくりはひとづくり”という視点からの学習の場『寅小屋』を展開。そのネーミングは、江戸時代の寺子屋のイメージと、地元の加美町中新田地区に伝わる「火伏の虎舞い」にちなんだそうです。

これまで、前出のひびのこづえさんや詩人の谷川俊太郎さん、作家の立松和平さんや、宗教学者の中沢新一さん、デザイナーのスズキタカユキさんなど、各界の第一人者を講師に招いての質の高い講座やステージが企画されてきました。「とても贅沢ですね!近くに住んでいらっしゃる方が羨ましいです」「そう。贅沢だねって、よく言ってもらえるんです」笠原さんはあくまでも控えめです。「高校生や大学生など若い人にももっと参加してもらいたいと思っています。本物から吸収することが一番ですから、一流の講師陣に触れて、これからの生き方をみつけてほしい」実際に、地元の高校生とのコラボレーションも、実現させています。

じつは、何をかくそう、先月5年目に突入した『大人のための音楽講座』は、笠原さんの『寅小屋』の活動から刺激とヒントをいただいてうまれたものなのです。今回も、展覧会初日の接客でお忙しいなか、笠原さんに作品や今後の活動についてのお話しも伺うことができて、とても大きなエネルギーを頂きました。

今日、ウグイスが、日が沈むまで熱心に発声練習していました。その声の可愛らしく、音楽的な躍動と喜びに満ちていることといったら!「私の目指す究極の音は、鳥の声なの」フルート奏者の友人が話してくれた言葉が、頭をよぎりました。

染色は自然との連動。音楽も、また。

ピアニストのひとり言 第853回

ペルシャがとまらない

昨日、都内で開かれたとある講座を受講しました。タイトルは“日本に見るペルシャの面影”。東京大学総合博物館にいらした考古学者の先生によるお話はとても興味深く、もっともっとお話を伺いたかった、というのが正直な感想でした。

詳しい内容については割愛しますが、奈良時代には国家行事として行われた東大寺修二会の儀式における様々な行法のなかに、イスラム教が入ってくる前のペルシャの国教だったゾロアスター教との類似点がたくさんあるというのが、大きなテーマでした。東方イラン語だった古代バクトリア語からサンスクリット語を経て入ってきた仏教用語もあるし(南無、仏陀、菩薩など)、儀式の中で大切な存在である牛が、ゾロアスター教においても聖なる生き物とされているなど、知れば知るほどに繋がりを感じます。また、ゾロアスター教は拝火教とも呼ばれるように火を尊ぶことが知られていますが、火だけではなく水、空気、土も神聖なものととられている…と聞けば、多くの日本人は八百万の神が頭に浮かぶのではないでしょうか。

その名前は、世界最古の預言者と言われるゾロアスター(ザラストラ)に由来。由来といえば、日本の自動車メーカーマツダは創業者の姓(松田)を冠していると共に、その綴り Mazda はゾロアスター教の主神アフラ・マズダーに由来していることが、以前オフィシャルサイトに記載されていたそうです。リヒャルト・シュトラウスが交響詩にも取り上げたニーチェの著作『ツァラトゥストラはかく語りき』のツァラトゥストラとは、ゾロアスター教の預言者ゾロアスター(ザラストラ)をドイツ語読みしたものだし、秘密結社フリーメイソンのメンバーだったモーツァルトが、生涯の最後に書いたオペラ『魔笛』に登場する神官は、ザラストラです(来月スロヴァキアのコシツェにある国民劇場で上演される『魔笛』のチケットを、ずいぶん前に予約していたことを、いま思い出しました)。

ニーチェやゲーテがペルシャ文学の影響を受けていたのは明らかですが、『魔笛』を書いたモーツァルトやベートーヴェンもまた東洋の思想に惹かれていたことには、何かロマンを感じます。

先生のお話をお伺いしながら、東大寺二月堂のお水取りの儀式で振り回される大松明の炎の写真を見ていたら、ふと大学時代に夢中になった一人の作曲家が頭に浮かびました。ロシアのスクリャービンです。卒業試験でも演奏し、デビューリサイタルでは、後半を全て彼の作品で構成しました。

スクリャービンとの出会いは一つのピアノ曲でした。その名も『焔(ほのお)に向かって』。約5分の演奏時間を通して神秘和音がなり続け、ピアニシモから始まる一定の音形が執拗な繰り返しを経て徐々に高揚し、最後には狂ったような強いトレモロが鳴り響き恍惚状態に至る、という、妖しく恐ろしげな音楽なのにもかかわらず、そこにロシア的でも西洋的でもない何かを感じ取り、強く心惹かれたのです。

帰宅後、いつもより早めにベッドに入ってみたものの、スクリャービンとゾロアスター教の関わりが気になって眠れません。明かりをつけ、起き上がって調べてみたところ、彼の祖先はタタール系とされていることや、父親は外交官として国内外を飛び回り、中近東の言語や政情に通暁していたことがわかりました。そんな彼が西アジアの文化や宗教観に強い興味を持つようになったとしても、不思議はありません。彼は20代の後半からニーチェ哲学に心酔しはじめ、その後神智学にも傾倒し、この二つから音楽思想や作曲に影響を受けるようになり、やがて神秘和音を多用するようになっていきました。そして、4月27日…まさにそれを知った昨日…は、彼が103年前にその短い43年の生涯を閉じた命日でした。

ますます目が冴えてしまいました。そんな時にはこの時とばかりに読書にふけるのが常なのですが、一週間前に図書館で借りてきた大量のイラン、ペルシャ関係の本はすでに読破してしまいました。そんな時、何度読み返しても味わい深く、飽きることがないのは、何といっても詩集です。ハーフィズ、サアディ、ハイヤーム…世界に名だたる多くの詩人を生みだしているペルシャ。ときに、詩と“音”との関わりがないことはありえません。原語で音読したら、さぞや美しいことでしょう。実際、ペルシャ語は“東のフランス語”といわれるほど、美しい響きを持っています(イランの人に「いやいや。それをいうならフランス語が“西のペルシャ語”でしょう?」と言われそうですが)。ほとんどのイランの人は、ハーフィズの詩のお気に入りのいくつかを、暗唱できるそうです。

歴史、言語、宗教、思想、文学、音楽、料理…イラン、ペルシャへの興味がとまりません。ペルシャ語の勉強のため、来月から文京区にある大学のオープンカレッジに通うことにしました。いつか、ペルシャ語の美しい字体で書かれた原詩を、声に出して詠めるようになりたい、というのが目下の夢です。もちろん、イランへの旅も。

ピアニストのひとり言 第852回

根拠がないからこそ

「(ご主人の経営している)お店の10周年記念のパーティーで、ピアノの演奏を彼にプレゼントしたいの。楽譜は読めないしピアノを弾いたこともないのだけど、来年9月にエリック・サティのジムノペディを弾けるように、なんて…できると思う?」10年来のお付き合いをしているKちゃんからこんな相談を受けたのは、冬の足跡が聞こえ始めたある月夜の晩でした。

「普通に考えたら無理よね。でも、やってみたいの。できるんじゃないかっていう、根拠のない自信があるの」「そう。どのくらい練習時間が取れるのかにもよるし、無責任なことは言うべきではないんだろうけど、私も根拠のない直感から言わせてもらうね。…きっと“できる”よ。大丈夫、弾けるようになるまでしっかりサポートするわ」私は彼女の目を見て、自分に言い聞かせるように答えました。「任せて。弾けるようになるだけじゃなく、この機会に楽譜も読めるようになるようナビゲートするよ」

とはいえ、人一倍忙しいKちゃん。案の定レッスンのスタートは桜の便りが聞かれるころになってしまいましたが、心から楽しみながらも不確かなところはすぐさま質問して、納得できるまで徹底的に反芻し、一回一回のレッスンごとに学んだことを確実に身につけていく彼女の頑張りには、レッスンのたび頭が下がります。実は初レッスンの後、ピアノを弾ける友人に「今日ここまで弾けるようになったのよ」と、できたところを聞いてもらったところ、「あはは、それじゃ絶対無理」と、鼻で笑われてしまったというのです。「ちゃんと弾けるようになったら彼女びっくりするだろうな、と思うとそれも楽しみよ」と、Kちゃん。「彼女は、私たちがこんな素晴らしい時間を過ごしているとは知らないものね。よし、きっとびっくりさせちゃおう!」と、私。

不思議なことに、そう笑いあいながら二人とも、Kちゃんがジムノペディを弾けるようになるというビジョンしか見えていないのを感じていました。

今日レッスンにいらしたYさんは、目下難しいシューマンの小品に取り組んでいます。熱心なYさんですが、流石にこれをマスターするのは大変かもしれない、という私の老婆心をよそに毎回着々と上達なさっています。「この曲をお稽古し始めてから、今までにも増して普段のなんでもない生活の中に美しい

な、愛しいな、と感じるものが増えたんです」そして、いたずらっぽい笑顔になって、「それに、前までは私が練習していると“まだ弾いているのか”とか“うるさい”としか言わなかった主人が、昨日は私が弾いているのを聞いて“お前は本当にその曲が好きなんだね。弾いている背中からも伝わってくるよ。そんなに好きになれるものがあって、それが生きるエネルギーになっていて、羨ましいなぁ”ですって。食べ物まで、以前は私の食べるものを“俺はいい”って見向きもしなかったのに、“どれどれ”って一緒に食べたがるようになって、今はまるで私のことを尊敬しているみたい!」

「ああ、Yさん。ありがとうございます。それを伺ってとても嬉しいです。難しくてご負担をかけてはいないかしら、と、少し心配していたものですから」「いいえ、こんな素晴らしい曲をくださって、本当に感謝しているんです。いただいた時から、“これを弾けるようになりたい、きっとなってみせる!”って信じてお稽古しています。そして、弾けば弾くほどに大好きになって、少しずつ弾けるようになってくるのが本当に嬉しくて。学ぶほどに楽しさ、幸せを感じることが増えているので、年齢を重ねていくのが今とっても楽しいんです。」

KちゃんとYさん。胸をときめかせながら目標に向かっていく彼女たちは、同性の私が見ても見惚れるほど、輝いていました。二人に共通しているのは、迷うことなく“できる”と信じて、努力を楽しんで重ねていること。二人がそれぞれに温かく柔らかなオーラを身にまとい、一音一音を慈しむように心を込めてピアノの音を紡いでいる姿を見ていたら、音楽の素晴らしさを教えられているのは自分の方なのではないか、と思われてきました。

“自信”は、“確信”とはちょっと違う気がします。“確信”というと疑う余地がなく、もとより固く信じてやまないもの、というニュアンスを感じますが、自信とは、不確かな部分を受け入れながらも、恐れを排し、あえてプラスの方向を見据えて歩んでいく勇気ではないでしょうか。根拠がない自信、という表現がありますが、そもそも確かな根拠がないことこそ、自信を自信たらしめていると言えるかもしれません。根拠がないのに信じることができるものこそ、本当の自信なのです。

レッスンのあと、買い物がてら近所を散歩していたら、穏やかな春の陽射しも、青々と繁る新緑の若葉を揺らす風の音も、鳥のさえずりも…皆が彼女たちを祝福し、応援しているように感じられました。

ピアニストのひとり言 第851回

悩ましきかな、兎

今週に入っても、強い風が吹き荒れる日が続き、「春の訪れって、いつもこんなに激しかったかしら」と、思わず首を傾げてしまいました。

樹々が芽吹き、さまざまな花が競うように咲き乱れる春ですが、春の味覚である山菜や筍の持つたくましい香りや“えぐみ”には、冬の間ずっとこの季節を待ちわび、ようやくステージの光を浴びることができたものの執念のようなものを感じることがあります。私にとってのそんな春の食べ物のイメージを簡潔な単語であらわすとしたら、ちょっと極端ですが“熾烈”でしょうか。春の嵐のような激しさと、生命の力強さ…それはそれで味わい深く、季節を愉しむ喜びを感じさせてくれるものです。いっぽう、秋の食べ物は“円熟”。何かを乗り越えた末の実りを感じさせてくれる秋の食べ物の方が、個人的には好きです。大好きなジビエ料理のシーズンも、秋。秋に産まれたということも関係しているのかもしれません。

「このところの気圧の変化で、三半規管をおかしくして首が傾いてしまって。まだ治っていないんです」とあるペットショップで、ゲージの中に佇んでいる真っ白いネザーランドドワーフを心配そうに見つめながら、店員さんが言いました。「ちょっと前まではとっても元気が良かったんですよ」

何かと留守にしがちなので飼い主として問題ありなのはじゅうじゅう承知しているのですが、ウサギを迎えることができたら楽しいだろうなぁ、と夢みて、都内の老舗(という表現は違和感がありますが)ペットショップに行ってみた時のことです。その翌日、ご年配のYさんがレッスンにいらして、開口一番に「この二、三日、何かというと頭がふら〜っとするんです。転ばないように気をつけなければ…」とおっしゃいました。「気圧のせいかもしれませんね。このところ変化が激しいので、Yさん、それにお身体が反応しているのかも」「あら、気圧で?そういうこともあるんですね」そこで、前の日に見た首を傾げていたウサギのことをお話ししたら、「ああ、わかります。きっとわたしもそれだわ。わたしは人間なのに、動物に近い純粋な単純さを持っているっていうことですね、いい意味で!」と、楽しそうに笑われました。

二匹の犬を飼っているYさん。「(愛犬が)わたしの状態を感じ取ってくれているのがわかるんです。特に調子が悪いときはそっと寄り添って、慰めようとしているのを感じるんですよ。そんな時、主人がバタバタっと騒々しく用事を頼みにこようものなら、唸ってわたしを護ってくれたりするんです。人間が最も優れているだなんて断言できませんね。命のあるものは皆、同じように尊いですね」

以前、モルディヴに現地ガイドとして一年以上赴任していた知人が、同じように海外から滞在している女性ガイド仲間と話しているとき、「ここに来て数ヶ月たった頃から、満月になると月経が始まるようになった」という話がでたそうです。すると、驚くことに他の何人もが「わたしも」「わたしもよ」と次々に同意。彼女自身もそのひとりだったそうです。「自然しかないところにいると、人間も本来の“動物”の本能に回帰するのかしらね。都会に戻るとまたその前の状態に戻ってしまうのだけど」

人間も他の動物と同じように宇宙と繋がり、自然現象の影響を受けて生きている。…そう思うと、なんだかとても心強いような気持ちになります。Yさんにとって飼っているわんちゃんは、それを彼女に感じさせてくれる大切な存在なのでしょう。「触れ合っていると、ふだんは社会に適合するために不都合な部分を押し殺して生きている自分を、本来の自分に戻らせてくれるように感じるんです」嗚呼、そんな相棒が近くにいてくれたら!

Yさんの次にいらしたIさん。以前は息子さんのSくんもピアノを習いに来ていました。「Sくん、お元気ですか?」「ええ、とても元気です」そして少し間が空いて、ふと思い出したように「そうだわ…この前、突然“ウサギが食いたい”って言っていました」「え…ウサギ、ですか?」「はい。あちら(彼の留学先のヨーロッパ)で食べたウサギが、とても美味しかったそうで」タイミングがタイミングでしたので、びっくりしてしまいました。イノシシや鹿、キジなど、他のジビエと同じように、ウサギも秋の味覚として好んで食べていた自分を思い、ハッと我にかえりました。

ウサギを飼ったら、やはり食べたいと思わなくなるのでしょうか。それとも、それはそれと割り切れるものなのでしょうか。いやいや、とても割り切れそうにありません。

…ウサギを迎えるための準備が整うのは、まだまだ先のことになりそうです。

ピアニストのひとり言 第850回

春の嵐とオズの魔法使い

春の嵐、という言葉がぴったりの一日でした。わずかに残っているもの同士、励ましあうように咲いていた桜の花びらは吹き飛ばされ、可愛らしい新芽をつけた枝は右へ左へと揺さぶられ、人間によってどんなに巧みに創られた効果音も敵わない、地球のうなり声のような風音を伴って、強い風が吹き荒れた一日でした。

そんな中、レッスンに来てくれたRちゃんに「風、強いね。ここまで来るの、大変だったでしょう?」「うん」「お家も吹き飛ばされてしまいそうな風ね。先生、女の子の主人公がお家ごと竜巻に吹き飛ばされてしまって、魔法の国に降りたつお話を思い出しちゃった…」「『オズの魔法使い!』」二人の声が揃いました。「あら、Rちゃん、知っているの?」「うん、先週学校で、ちょうどそのお話のミュージカルを観たの」「へえ!偶然ね」「うん、すごい!」そのあとしばし、『オズの魔法使い』のどんなところが好きだったかを話し合ったのでした。

『春の嵐』と聞いて思い出すのは、ヘルマン・ヘッセの同タイトルの小説です。“ひょん”な事故から不具になってしまった青年が、作曲家として生きていくことを決意。失恋や苦しみ、絶望を経て、幸福や光を求めて生きていくことを決意するに至るお話でした。当時中学生だった私は、主人公の姿に、これから来たるであろう人生の厳しい試練を、果たして自分は乗り越えていくことができるのだろうか、と不安に襲われ、作品の真意を読み込むところまで至ることができませんでした。今思うとそのテーゼは、キリスト教的な受難、罪、救い、そして赦しにあるのかもしれません。

ヘッセがこの小説を書いたのは、彼が33歳のとき。31歳でこの世を去ったシューベルト然り、素晴らしい表現者たちが皆、若くして深い境地にいたっているのには、ただただ感服するばかりです。一方で、いくつ歳を重ねても失われない子どものような感性に触れるのもまた、いいものです。

先週に続いて、今週は仙台の高校時代の友人たちを自宅に招いての昼食会を開きました。フルーツやナッツ、ハーブたっぷりのペルシャ料理の話をしたら、好奇心旺盛な彼女たちのこと、「食べてみたい!」「集まろう!」と、とんとん拍子にパーティー決定。誰からともなく「じゃあ、スイーツと飲み物は持ち寄りね」ということになり、「お料理に合いそうなロゼのスパークリングを持っていくわ」「私は面白そうなイスラエルの白ワインを見つけたから、あらかじめ美奈子ちゃんのところに送っておいていい?冷蔵庫に冷やしておいてね」「私はスイーツ。お目当のお店は10時開店だから、ちょうど間に合いそう」いつものことながら、彼女たちの段取りの良さ、やり取りのそつのなさは、見事としか言いようがありません。

当日、私のテーブルコーディネートや手料理を喜んでくれたのはもちろん嬉しかったのですが、彼女たちのチョイスしたワインもスイーツも、柑橘系のフレーバーがどれも見事にお料理とリンクしていたのは、感動的でした。お料理をイメージして選んでくれた彼女たちのセンスの良さと想像力の豊かさに、惚れ惚れ。ゲストの一人がテーブルフラワーにと持って来てくれた可愛らしいヴィオラのブーケも、その日のシンプルで落ち着いたテーブルクロスによく映え、グラスにセッティングしたナプキンにプリントされていた、水彩画タッチの美しい蝶々と素敵なアンサンブルを奏でていました。

「このナプキンの色彩、とても素敵じゃない?」「本当に。そして、それにも今日のテーブルにも、ヴィオラのお花がぴったり!」「このロゼのスパークリング、まさに桜色!」「きれいな色。桜の名残りっていう感じね」「このお料理のスパイス、何を使っているの?スパイシーなのに何かが飛び出てはこない、このバランスが絶妙ね」「器の柄もいい感じ。お料理にぴったりよ」「ワインもベストチョイス!フルーティーだけど樽の熟成感があるから、お料理にも負けないね」華やいだ雰囲気を味わいつつ、わいわいはしゃいで高校時代にタイムスリップ。あっという間に6時間が過ぎてしまいました。

ところで、『オズの魔法使い』には、藁の脳みそではなく立派な「頭脳」が欲しいというカカシ、失ってしまった「ハート」を求めるブリキの木こり、「勇気」が欲しいという臆病なライオンなどが登場します。小学生の頃、ジュディ・ガーランド主演のこの映画を家族で観たあとに、「どの登場人物が好きだった?」という話になりました。母は、知恵のあるカカシが素敵だったと言いましたが、私は、実はすでに豊かな感情を持っていたブリキの木こりが好きでした。「脳みそでは幸せになれない。この世で一番大切なのは幸せです」という彼の言葉に、ハッとしたのです。同窓生の彼女たちと料理やワインの感想を話し合っていたら、子供の頃、一緒に観た映画の感想をよく家族で語り合ったことを思い出しました。

嵐は、花びらを散らしてしまいますが、大人になる時にうっかり身につけてしまう体裁や固定観念も吹き飛ばしてくれるのかもしれません。余計なものが取り除かれた時、本当の“春”が訪れるような気がしています。

ピアニストのひとり言 第849回

ルバイヤートのロマン

ペルシャへの憧れが高じて、いろいろな書物を読みかじっています。

日本とペルシャの交流には千年を超える歴史があります。652年のササン朝ペルシャ滅亡から二年後にペルシャの王女が三人のお供と共に大分に、さらにその三年後、ダラ王が五人のお供とともに福岡に漂流したと言われています。その2年後、王女と結婚したダラ王は、王女とのあいだに産まれた女の子を残して帰国。知らなかったのですが、日本書紀にはダラが帰国した660年の章に、ペルシャ王ダラが日本から次のような意味不明の童謡があるそうです。

“まひらくつのくれづれおのへだをらふくのりかりがみわだとのりかみをのへだらをらふくのりかりが”

文学研究家の孫崎紀子氏によると、これは次のような古代ペルシャ語に解釈できるそうです。(一部抜粋)

あなたに危険の迫ることがないように

道を知らせて下さい

火の労働者よ

友愛と光が少ない

彼は神ではない

私の記憶があなたと共にありますように

道を知らせて下さい

火の労働者よ

さらに驚くことに、この残された姫こそが、あの『かぐや姫』のモデルであるとする説まであるというのです。歴史は苦手でしたが、こんなにロマンに満ちているとは!さらに、ペルシャというと真っ先に浮かぶのが詩です。スロヴァキアが“歌”の国なら、ペルシャは“詩”そして“詩人”の国、というイメージです。

「ペルシャって、どうしてこんなにも優れた詩人が多いのかしら」私のつぶやきを聞いた友人は、「まず一つには、当時政治と文学が結びついていたのというのがあるね。文化は天子の徳の現れゆえ、徳治政治に関わる文人は詩人であれ、という必然があったんだよ。あとは、中国との交流による影響。隋唐時代に中国の四行詩を自国に持って帰ったという背景がある。ペルシャのルバイヤートは四行詩“ルバーイイ”の複数形、という意味でしょう?ちなみに、その時代にペルシャは“胡”と表されるようになったので、胡がつくものはペルシャ起源のものが多いよ。中国の楽器、二胡もそう。まぁ、琵琶もペルシャ起源だけど」と、すらすらと明快な回答が帰ってきました。物知りの友人を持つと世界が広がってありがたいことです。

そのペルシャの大詩人、ゲーテやニーチェも憧れてやまなかったハーフェズ。絶版になっていた彼の詩集が、やっと手に入りました。彼から大きな影響を受けたゲーテは、「ハーフェズよ、あなたの言葉は永久的な名言だ。ハーフェズよ、実の兄弟のようにあなたと喜びや悲しみを分かち合いたい。自分の詩をあなたの繊細な表現で飾りたい」と語っていますし、ニーチェも「ハーフェズの詩は他のどの建造物よりも壮麗であり、全界の喉の渇きよりも壮大である」と、賞賛しています。厳しい戒律の国、というイメージとは裏腹に、その中でさかんに謳われているのは意外にも女性(美女!)、恋、そして酒。寝る前にそっとページを開けて、たまたま目に入った言葉をお守りに眠ったりしています。

ペルシャのガラスも絨毯も秀逸ですが、お料理の素晴らしさを知る人は少ないような気がします。先日、自宅での食事会では、フルーツやナッツ、サフランなどのスパイス類を贅沢に使う伝統的な煮込み“コレシュ”やスープ、一緒にいただくハーブたっぷりのサラダのような混ぜご飯“ポロ”や、実は有名な産地であるバラから抽出されたオイルで作られるローズウォーターを使った野菜とアーモンドのジャムなどを作ってお出ししました。初めて出会う味わいに、ゲストの皆さんも驚いたり、感心したり。でも、誰より私自身が一番楽しませてもった感じです。

知らない世界を垣間見たり、少し勇気を持ってその中にぐっと踏み込むのは、とてもワクワクするものです。「何かを始めるのに、遅すぎるということはない」…そんなことを強く感じる今日この頃です。

ピアニストのひとり言 第848回

ジェリエゾフツェとガラーンタ

「人の心には音楽でしか触れられないものがある。ロボット化していく未来を救うのは、音楽である。音楽はエリートや上流階級の人々のための娯楽ではなく、万人のための公的な財産にしていくべき精神的な力の根源である。」

今から1世紀も前から、無機質になっていく世の中を予感し警鐘を鳴らしていた人物がいます。そんななかにあって、音楽こそが人間を人間たらしめ、豊かな人生に欠かすことのできない人類の宝であると説いたその人の名は、ゾルターン・コダーイ。バルトークと並ぶハンガリーの大作曲家であり、教育者、言語学者、哲学者です。

専門家を育成するためだけではなく、人格の形成のために音楽の力を生かしていく具体的な提案、方法論を提唱し続けたコダーイ。それはしばしば『コダーイ・メソッド』と呼ばれてきましたが、正確には彼はメソッドを確立したのではなく、例えばドレミを“ハンドサイン”や“手の五線”、“レター譜”など、様々な方法で示したり、自国の言葉で、その国の言葉とうまく調和しているわらべ歌や民謡などを歌うことの有用性を提唱し、応用させたのでした。最近では『コダーイ・コンセプト』『コダーイ・アプローチ』などと呼ばれることが増えてきたそうです。

彼の基本理念である「音楽はすべての人のもの」は、コダーイに共感を寄せる音楽家、教育者の合言葉となっています。彼の生まれたハンガリーのケチケメートにはコダーイの音楽研究所があり、たくさんの人が世界中から学びを求めてやってきます。ずいぶん前に私も訪れたことがあります。市庁舎の近くを歩いていたら、時を告げる鐘の音が鳴りました。それはそれは立派なカリヨンの響きで、そのメロディーはコダーイが編集したと思われるハンガリーの民謡でした。素朴で温かなその旋律は、ワンコーラスで終わらずに繰り返されました。しかも、繰り返しでは多声部を伴い、カリヨンの鐘の音が美しいハーモニーを成したのです。私は言いようのない大きな感動に打たれて、その場に立ち竦みました。涙が浮かびました。

町を覆い、包み込むような豊かな響きと、鐘が誇らしげに奏でていたその旋律を思い出すと、今でも涙が溢れてきます。後日、それをある友人に話したら、

彼女の旦那様はケチケメートでその鐘の音を聴いた瞬間に、自分は作曲家として生きていこう、と心に決めたのよ、と話してくれました。そのエピソードを聞いた時、「確かにあの感動は、人生をぐらりと大きく揺るがされたとしても何の不思議もないほど、大きなものだ」と思いました。

コダーイは三歳の時に、鉄道員をしていた父の仕事の関係でケチケメートからガラーンタという町に移りましたが、彼にとってそれは「子供時代で最良の8年間」になりました。彼はのちにそこに伝わる民謡を題材とした管弦楽のための作品『ガラーンタ舞曲』を書いているのですが、私はてっきりガラーンタはハンガリーの町か村だと思っていました。

五月にスロヴァキア旅行を計画しています。シューベルトが二度訪れている、ハンガリーの国境付近のジェリエゾフツェという町にある、今はシューベルト記念館になっているお屋敷を訪れる予定です。スロヴァキア南部は今もハンガリー語が通じるところが多く、記念館の館長さんもハンガリー人とのこと。

ブラティスラヴァからジェリエゾフツェまでは中・長距離バスを乗り継いでいかねばならず、本数も多くなさそうなので時刻表を調べていたら、通過する停留所にガラーンタという地名を見つけました。「あれ?ハンガリーと同じ地名がスロヴァキアにもあるのかしら」一瞬そんな考えが頭をよぎりましたが、気になってコダーイの文献をもう一度見直してみたら、やはり彼が楽しい幼少期を過ごしたのはスロヴァキアのそのガラーンタだったことがわかりました。バルトークの生まれた当時ハンガリー領だった町が今はルーマニアになっているように、ガラーンタも当時はハンガリー領だったのです。

スロヴァキアは、知る人ぞ知る“歌の国”。伝説によると、最初のスロヴァキア人に神は「言語」と「土地」とともに「歌」を与えたといいます。 個性的で多様性に富む民謡が数多く残されており、スロヴァキアの人たちは仲間うちのパーティーはもちろん、公式な文化行事の挨拶代わりにも、選挙演説や議会でも民謡を歌うほど歌好きなのだとか。奇しくも、“歌曲の王”と言われているシューベルトも、生涯民謡を探求し続けたコダーイも、今のスロヴァキアに縁があったことになります。

もちろん、ガラーンタに立ち寄ることにしました。民謡を愛し、土地の言葉を愛したコダーイが、3歳から11歳という、成長期の大切な時代を過ごしたガラーンタは、どんなところなのでしょう。今からワクワクしています。

ピアニストのひとり言 第847回

一粒のイチジクから 〜イランへの憧れ〜

サプリメントというものとは無縁の生活を送っていますが、ここ数年から10数年、毎日欠かさずに摂っている食品はいくつかあります。自家製のヨーグルト、ざくろ100パーセントのジュース、アーモンドやカシューナッツ、くるみなどのナッツ類、イチジク、デーツなどのドライフルーツです。いずれも、健康のためにというより単に好物だからなのですが。

ざくろのジュースは、アメリカ産のものもよく出回っていますが、私が愛飲しているのはイラン産。ドライイチジクも、大粒のトルコ産、アメリカ産よりもイラン産の小粒のものを好んでいます。デーツもたくさんの種類がありますが、イラン産の上質で柔らかいものは黒豆の甘煮のようでもあり羊羹のようでもあり…とても美味しいのに美容と健康にも良いというのですからこたえられません。最近は甘いものがほしい時、お菓子よりドライフルーツに手が伸びることが増えてきました。

そこへきて、新しくなった自宅のアトリエ(レッスン室)のエントランスにと取り寄せたペルシャ(イラン)の手織りの絨毯の美しさに感激。ペルシャ料理も以前から大好きでたまに作ったりもしていたのですが、全てにこうもイランが絡んでくると、なにやら気になってきます。

つい最近、朝食を食べながら愛用のペルシャ料理の本を何気なくめくっていたら、いくつかのコラムが目に入ってきました。ペルシャの美しいものは絨毯や刺繍だけではなく、メソポタミア時代に生まれたガラスはペルシャでも様々な技法が生み出され、発色の美しいペルシャングラスも魅力的です、と写真入りで紹介されていました。「(ペルシャングラスを)窓辺に置いてしばらく眺めていると、サントゥールの音色が聞こえてきそうです。」注釈には、サントゥールとはピアノの前身と言われている楽器、とありました。音源を探してみたら、楽器の名前こそ知らなかったものの、よく知っている音色でした。

サントゥール はイランが発祥で、ペルシャ語で“百の弦”という意味だとか。古い歴史をもつこの楽器は各地に伝わり、ハンガリーのツィンバロンもその仲間です。昔、スペインはアンダルシアの街角(どの街だったかは失念!)で出会ったインドから来た若者が奏でるサントゥールの音がとても美しく、感激して彼のCDを買って帰ったのを思い出しました。

サントゥール

サントゥールを世界に広めたインドの人間国宝の名匠パンディット・シヴクマール・シャルマ氏が演奏している動画を添えて「この楽器を習ってみたい」とSNSに投稿したところ、福岡の友人が「なんという偶然!今週末泊まってもらう私の家にサントゥールあるわよ」と言うではありませんか。えっ!?と驚いた直後、今度は地元の友人から「僕は、まさにシャルマ氏に師事したM先生にサントゥールを習っています。僕の楽器、よかったらお持ちしますよ」と連絡が。日本では決してポピュラーな楽器ではないと思うのですが、友人の二人が所有していたなんて。しかも、二人ともの楽器をこんなにも早いタイミングで弾かせてもらえるなんて…偶然が重なりすぎて、なんだか不思議な運命めいたものすら感じてしまいます。

かくして、今私の手元にはインド製のサントゥールがあります。イランのものとは大きさや仕様が少し異なっていますが、基本的には同じ。くるみの木でできた箱に、ピアノのように一つの音に対して2、ないし3本の弦が張られ、それぞれにチューニングピンが付いていて、鍵盤はなく、ハンマーの代わりに木製のバチを両手に持って弦を叩いて音を出すというものです。

見れば見るほどピアノの内部に似ています。小さな箱なのに響きが豊かで、音域は3オクターブほど。ピアノと違うのは、叩く場所がブリッジの近くと遠くで音色を変えられること。音量の変化よりも、音色の変化で様々な表情を工夫できそうです。このような楽器は紀元前3000年のアッシリアの遺跡の壁画などで見られますが、現在あるような形にほぼ落ち着いたのは13世紀のペルシャとのこと。ピアノだけでなく全ての弦楽器の源である、という人すらいます。

世界史は高校時代、古代ギリシャに登場する数々の覚えにくい固有名詞を前に挫折した苦い思い出があるのですが、ペルシャはアケメネス朝の頃にあのローマ帝国軍を倒したことがある、とか、素晴らしい文学の宝庫でゲーテやニーチェが憧れを抱いていた詩人ハーフェズを生んだ国、とか、知れば知るほど心惹かれるばかり。もう一度、きちんと世界史をおさらいしたくなってきました。

ハーフェズと並ぶ偉大なイランの詩人、サアディの格言をひとつ。“次の二つは知性にとって恥である。語るべき時に黙ること。黙るべき時に語ること。”つい喋りすぎてしまう私…黙り上手になれるよう、精進します。

ピアニストのひとり言 第846回

サティシュさんの“愛と共感”運動

インドに生まれ、マハトマ・ガンディーの非暴力と自立の思想に共鳴。25歳の時、各大国の首脳に核廃絶のメッセージを届ける平和巡礼を決意。インドからアメリカまでの1万3千キロを、2年半かけて無一文で歩いたサティシュ・クマールさん。Soil(土)、Soul(心)Society(社会)という三つの“S”の大切さを唱え、Head(頭),Heart(心),Hands(手)という、三つの“H”を学びの軸と考えて現在定住しているイギリスに中学校や大学を作り、“キッチンこそが教室である”として料理を教えたり、著書を出版していらっしゃいます。昨年来日された折に行われた講演の内容が、あるサイトに紹介されていました。

「皆さんは、日本は資源に乏しい国だ、と長い間教えられてきたのではないでしょうか。それは単なる神話だと言いたい。日本にも太陽が降り注ぎ、多くのエネルギーを与えてくれているのに、それをしかるべき方法で受け取り、活用してこなかっただけではないでしょうか。」

サティシュさんは石炭、石油、ウランは、それを使うことで汚染や地球温暖化、気候変動、廃棄物問題などを引き起こす“闇のエネルギー”とおっしゃいます。「闇からではなく、太陽からのエネルギーを活用すること。また、豊かな海に囲まれているのだから、海の豊富な資源を活用する日常を見つけていくこと。さらに、日本には美しい“大地”がある。私は、その日本の大地から生まれる米ほど好きなものはありません。日本の素晴らしい大地や米とともに生きる暮らしを諦めてはいけません。」

ガンディーがインドの独立のために唱えたことは、“スワデシ”…場所に基づく経済という理念だそうです。自分たちで生み出し、自分たちで消費していく“スワデシ”は、グローバル経済の対極にあるローカル経済です。

「ローカル経済を始めるためには、まず、お金のためにそんなに働かない勇気を持ちましょう。そして、働いていた時間の代わりに、新しいスキルを学びましょう。私たちはどんな年齢であっても、美しいスキルを学ぶことができるのです。自分の“手”を使って、美しいスキルを学び始めることを決意しましょう」

「グローバル経済は、私たちを消費者に仕立て上げました。(中略)どう世界を変えられるかを悩む前に、まず自分の暮らしを変えましょう。地元で作られた食べ物を食べる、手でつくられた、もしくは愛する人が作った服を着るのは喜びです。自分自身はもちろん、この大地や同じ社会に生きる人を愛することができなくては、ローカル経済は成り立ちません。反対に、グローバル経済の根源には、“強欲さと恐れ”があります。」

「ローカル経済の根源は、“愛と共感”。アートへの愛、私たちの想像性への愛から始まります。私は、みなさんと“愛と共感”の運動を始めたい。消費者ではなく、アーティストになるのです。私たちは想像力と創造性を発揮することによって、アーティストになることができます。アーティストというのは特別な人ではありません。全ての人が、すでにアーティストなのです。一人一人に等しく、想像力や創造性は与えられているのです。」

サティシュさんのお話は明快で、良い方向へと光を照らして導いてくださっているようにも感じますが、一方ではエネルギーのこと、貿易問題についてなど、現実的にはたくさんの課題と向き合っていかなければなりません。

それでも、お話を聞いていると、すべての人がただ“消費する者”ではなく、何かを作り上げ、伝え合う“アーティスト”となって愛と共感を分かち合うことができたら、必ず世の中は良い方向に進むのでは…と、希望が湧いてきます。本当の豊かさも幸せも、自分一人では作り上げることも感じることもできないのですから。

年齢や“忙しい”ことを言い訳や免罪符にするのをやめ、どんな小さなことでもいいからまずは身近な人に喜こんでもらうことができるよう、心がけよう。サティシュさんの講演は、こんな言葉で結ばれていました。「すべての英語の中で最も美しいと思うフレーズは、I love you です。今の世界は人と人とのつながりが分断されてしまっている。私たちは、日本人、アメリカ人、インド人、どこの国の人であるか以前に、人間なのです。だから言いましょう。I love you!」

ピアニストのひとり言 第845回

“違訳”御免…?

ねむれねむれ 母の胸に

ねむれねむれ 母の手に

こころよき 歌声に

結ばずや たのし夢

歌詞を見るだけでメロディーが浮かんでくるほどよく知られているこの子守唄は、かのシューベルトの作品です。

明日催される国際シューベルト協会主催のコンサートで、ソプラノ歌手の方とこれを演奏することになっています。先日のリハーサルで、彼女がこれを歌い終えた直後、「ああ、二番の歌詞が飛んじゃったわ。一番大切に歌いたい肝心なところなのに!」と、悔しそうな表情でおっしゃいました。

「二番…“Grabe(グラーベ)”のところですか?」「そう。この単語が長い間ずっと引っかかっていたんです。だって、Grabe…“墓”でしょう?」「お墓で、安らかにねむれ…と」「ええ。当時は死産が多かったし、生まれた直後に赤ちゃんが死んでしまうことも少なくなかった背景があるのかしら」「そういえば、二番のドイツ語の歌詞、ちゃんと読んでなかったわ。確かに二番の歌詞、そうなっていますね。日本語の歌詞には墓なんて単語、訳されてない…」「ドイツ語の歌詞だと、“ねむれねむれ 心地よき墓の中で 母の腕はまだお前をまもっています”…で、三番は、“目が覚めたら ユリやバラが お前へのごほうび”」「ああ!ユリやバラって、お墓にお供えされた花のことなのね」「だから、二番のGrabeはとても大切に歌いたいと思っていたんです」

日本語の歌詞での二番は、前半部分は一番と同じで、後半は“暖かき そのそでに、包まれて 眠れよや”。どこにも死を示唆するような部分はないのです。そして三番は、“一夜寝(い)ねて さめてみよ、くれないの バラの花 開くぞや まくらべに”。

てっきりドイツ語の歌詞もこの内容と同じだと思って油断していた自分を、深く反省しました。考えてみたら、原語と訳詞とで大きく変わってしまっていることは珍しくありません。例えば、芸術音楽ではありませんが、日本でも広く知られている『おお牧場はみどり』はスロヴァキア民謡で、原語の歌詞は子供も明るく歌えるような内容ではないのです。

“菩提樹が燃えていた その下に私の愛する子供が”“火の粉が彼女に落ちた その時若者たちはみな泣いた”“一人だけ泣いていなかった それは裏切り者だった 彼女への愛は偽物だったのだ”と続き、最後には火の粉を被った女性が、“若者たち、泣かないで。そんなことより菩提樹の火を消しなさい”と一喝。一番から四番までバラードのような物語性を持っていて、明るいメロディーとは裏腹に痛ましい状況が歌われています。見方によっては、体制への反発を暗喩しているようにも受け取れます。

詩だけではありません。トーベ・ヤンソンさん作のムーミンの原画は、日本の子供たちには少しグロテスクであると、アニメ化されるにあたってテレビ局の制作者が大幅なキャラクターデザインの変更を要請しために、作者が「そこまで変えるなら、それはもはや私のものではありません。この話(アニメ化)は白紙にして!」と腹を立てたという話を聞いたことがあります。広く“親しまれる”ように(平たくいうと“万人受けする”ように。さらに、ケースにもよっては“グッズ販売などにも展開しやすい”ように)、という理由で原作に変更が加えられることは、全てではないにしろこの国においてはままあることです。あるいは、シューベルトのこの子守唄も、訳詞が作られた当時の文部省が児童に歌わせるにあたり、何かしらの“配慮”が働いたのかもしれません。

でも、どうでしょう。本物を知る方が、その世界への扉を叩きたくなり、深くその先を探求したいという気持ちが駆り立てられるということは、ないでしょうか。翻訳業界ではしばしば「好ましいのは意訳か、直訳か」のような議論があるようですが、意訳どころか原文の芸術的価値や作者の意図するところを無視して“都合の悪い”部分を変えてしまう“違訳”は、誰も傷つけることがないようでいて生みの親である作者を傷つけ、彼らによる世の中への問いかけの芽を摘んでしまうのではないか、という気がするのです。

作り手は、様々な表現を駆使して私たちに“それ”を通じて“何か”を伝えようとしています。作品に刻まれた彼らの真意をくみ、それをできる限り忠実に、誠実に聴き手に届けることこそ、私たち演奏家が望んでやまないことです。

明日のコンサートで、少しでもシューベルトの“問いかけ”を代弁することができますように…と、心から願っています。

ピアニストのひとり言 第844回

我が師の恩

訃報というものは、なぜいつもこう唐突にやってくるのでしょう。

今、私の手元に大学四年の時に行った教育実習の実習手帳があります。二週間、12日間にわたって14時間実施された母校宮城県第二女子高等学校での教科音楽の指導の記録です。毎日の反省を書く“実習日誌”のページの下には指導者記入欄があって、その全ての欄に、当時の音楽の担当教諭で、全ての私の授業を見届けてくださった平野先生のコメントが丁寧な字で書かれています。